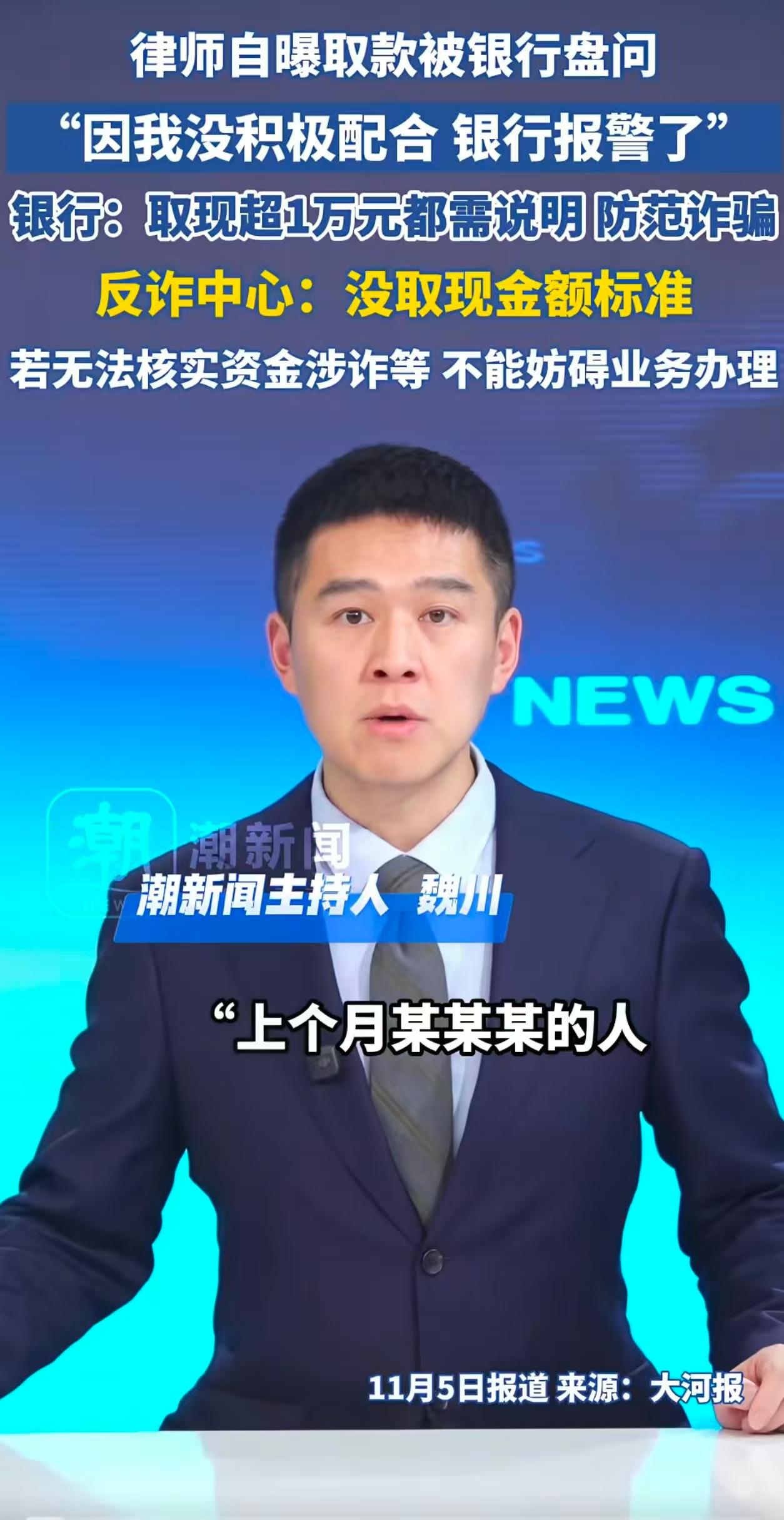

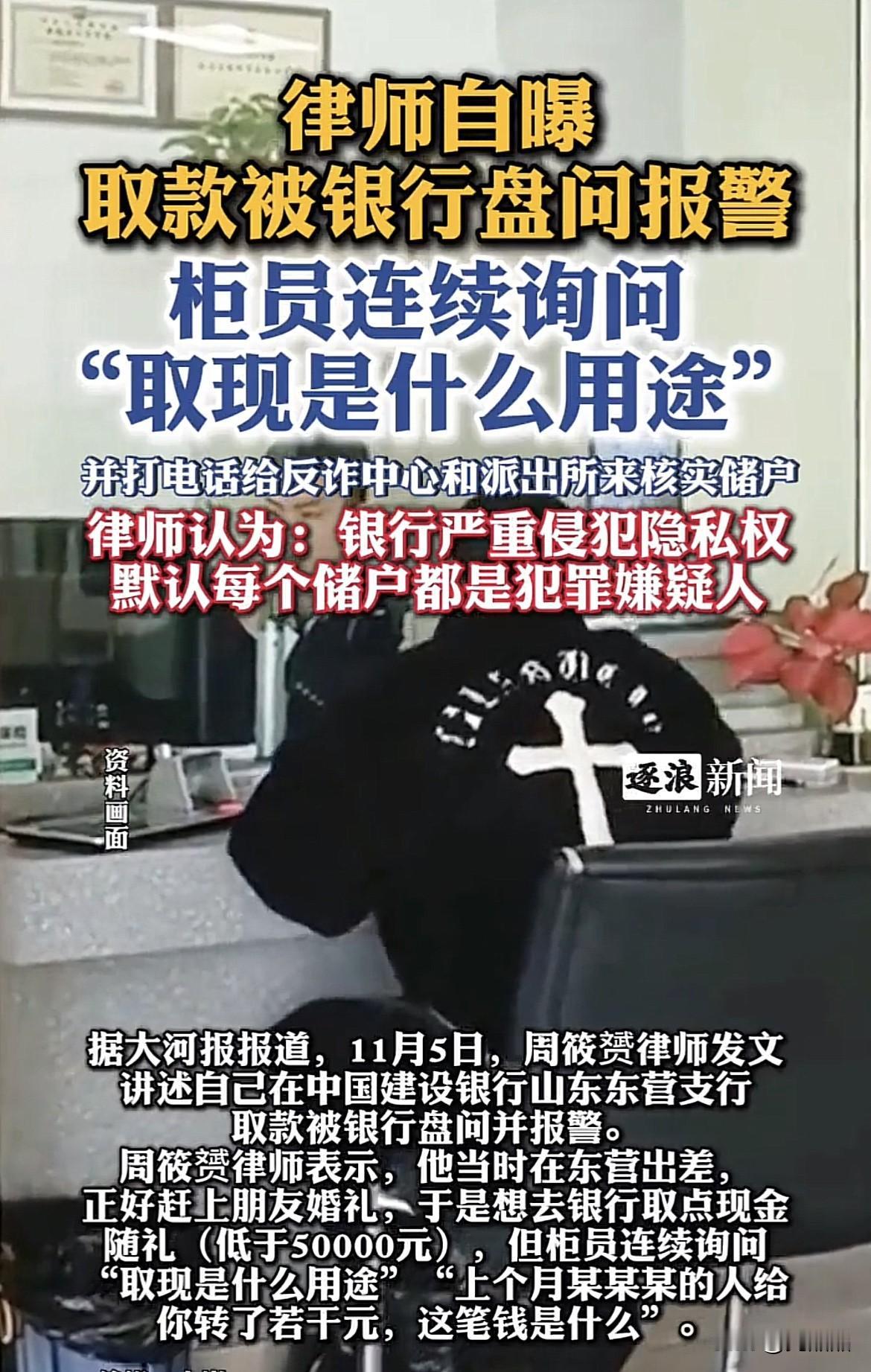

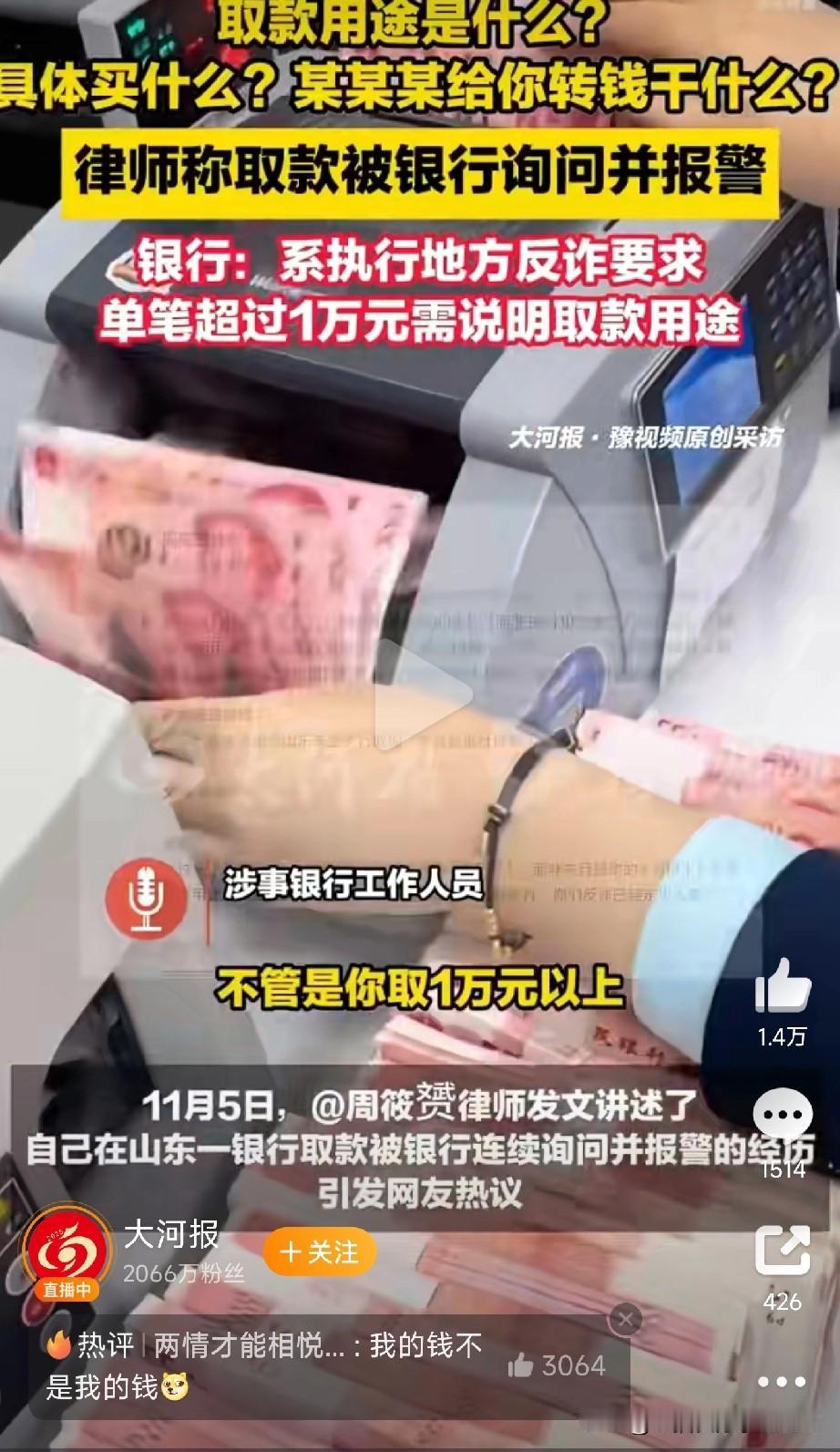

取1万现金竟被当嫌疑人?律师硬刚银行,暴露的何止是"过度反诈" 知名律师周筱赟的一次取现经历,戳中了无数储户的痛点。出差东营参加朋友婚礼,他到银行取1万元现金随礼,没成想却遭遇柜员连环盘问,不仅追问取款用途,还刨根问底上个月一笔转账的来源,最后甚至以"联系反诈中心出警核实"相要挟,让他在营业厅白白等候半小时。这场看似普通的业务纠纷,实则撕开了银行"过度反诈"的遮羞布。 银行给出的理由冠冕堂皇:执行当地反诈中心规定,1万元以上取现需核实用途与资金来源,为了防范诈骗。可这个说法根本站不住脚——央行明确规定,存取现金低于5万元无需询问资金来源和用途,周律师取现金额远未达标。更讽刺的是,银行口中的"出警核实"纯属虚张声势,不仅反诈中心电话无人接听,所谓的"报警"最终也不了了之,最后竟默认可以正常取现。这种前后矛盾的操作,哪里是防范诈骗,分明是滥用职权给储户添堵。 《商业银行法》早已明确"存款自愿、取款自由"的原则,储户的合法财产权益理应受到保护。银行作为金融机构,肩负反诈责任无可厚非,但不能将所有客户都预设为嫌疑人,用"一刀切"的盘问代替精准防控。更令人不适的是,银行随意核查储户过往转账记录并追问细节,已经涉嫌侵犯用户隐私,违背了"为存款人保密"的法定义务。正如周律师所质疑的,这种做法本质上是让储户自证清白,完全颠倒了"公诉机关举证"的法理原则。 网友的共鸣恰恰说明这类乱象并非个例:有人办卡被要求提交无犯罪证明,有人转账被反复盘问资金去向,储户在自己的钱面前反倒没了主动权。反诈的初衷是保护群众财产安全,但当防控措施层层加码,沦为银行推诿塞责、侵犯权益的工具,就彻底偏离了轨道。银行真正该做的,是建立科学的异常交易监测机制,提高反诈精准度,而非将所有储户都纳入"怀疑名单"。 这场风波不仅是对银行合规经营的拷问,更关乎每个普通人的财产安全感。期待监管部门介入调查,明确银行履职边界,让"取款自由"不再是一句空话。你是否也有过被银行过度盘问的经历?欢迎在评论区分享你的遭遇!