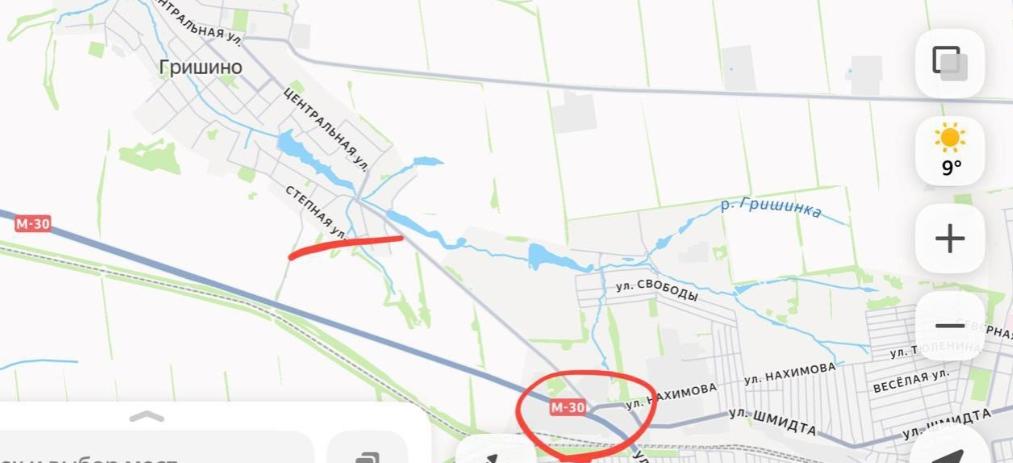

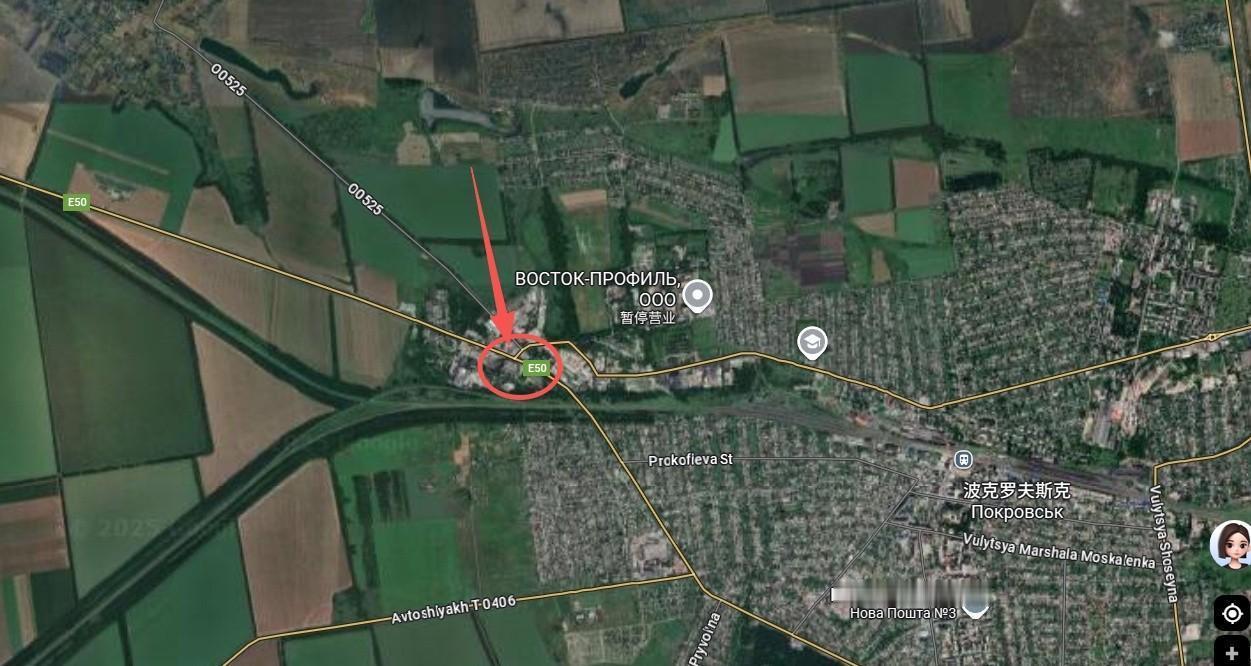

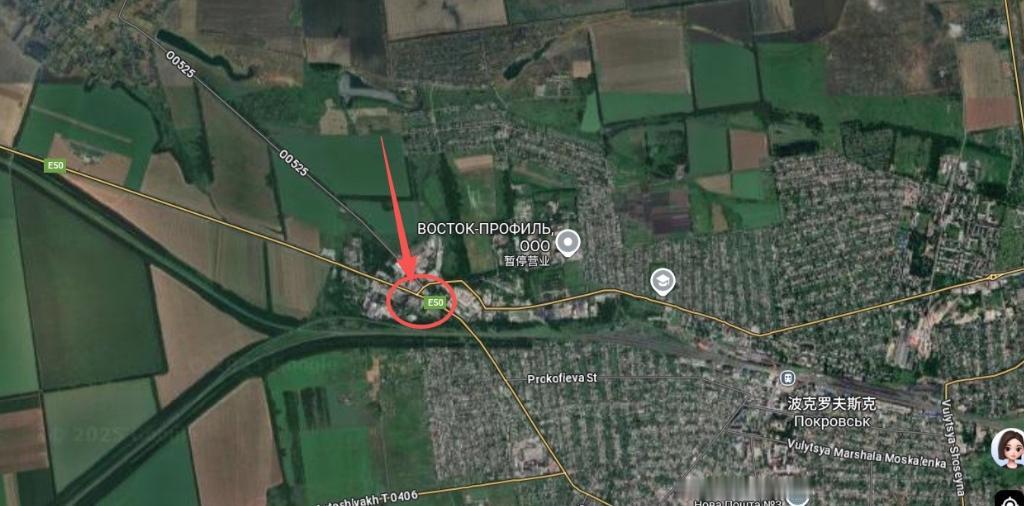

就在刚刚 俄罗斯方面突然通报了红军城(波克罗夫斯克)西部的最新战况。 时间节点在11月4日,乌方在电机厂一线试图反扑,俄方把无人机、航空兵和炮火接成一条线压了回去。据该前线消息源称,乌方分队在厂区附近遭受重创,伤员撤离受阻,主要原因是通道被持续观察并覆盖射击。 电机厂这个点靠近M-30道路的标记位,厂房结构复杂、通道多,推进不靠速度,靠侦察与火力的连续咬合。巴赫穆特的AZOM工厂战斗已经证明,厂区比普通街区更难啃,双方往往以小队为单位推进,每一层楼、每一道走廊都要清到底,任何空隙都会反复被利用。 从无人机的使用看,这次俄方把侦察、引导和压制的链条接得更紧。战场上广泛出现的商用四旋翼和一次性攻击无人机,直接把隐蔽和机动空间压缩到最低。公开报道显示,过去两年乌俄双方都在加大这种密度。国内不少行业场景里,小型无人机的巡查与现场应用已经成为常态,说明设备、维护与操作的门槛都在降低,能频繁投入。这类低成本、高频次的“眼睛”和“手”,在厂区这种细碎地形里作用更突出。 火力配合这块,俄方一边用前沿观察修正射击,一边保持持续打击,目的就是让乌方无法组织像样的再进攻。乌方在哈尔科夫方向曾用远程弹药和反炮手段顶住推进,但在厂区这种近距离环境,反炮的发挥空间被压缩,更看步兵是否能在巷道和房间里站住脚并开出突破口。 路线方面,俄军同时沿M-30向西北推进,逼近格里希诺一线,并与乌军第32机械化旅交火。这条路是周边补给与机动的主通道,路口和高地谁拿住,谁的后续更顺。据公开资料,第32旅在东线多次参与防守,编制齐、机动快,常用于快速堵缺口。把它放在这里,乌方意图是稳住这条线,减少厂区压力外溢。 把厂区和道路放在一张图上看,就是“点线”并推:厂区牵制,公路推进,前后挤压。乌方反扑没能打开厂区,公路线又承压,下一步就更被动。俄方这套节奏在马林卡、阿夫季夫卡附近用过,范围不大但每天前推,连续度高,让对手的轮换与补给更吃紧。 关于伤亡和撤离,目前仍以前线消息源的口径为主,需保持谨慎。撤离困难的一个直接原因是救援通道被无人机持续盯防,车辆一旦暴露就会遭到覆盖射击。双方在这类环境都付出过代价,因此更多选择夜间分段撤离,但速度和安全性都受限。 城市条件的训练经验也能提供参考。国内的城镇训练场,越来越强调“楼房—街口—道路”的连续拿点,一旦节点掌握不稳,后续队伍就难以跟进。红军城这次的厂区与公路组合,正是把这一套放到更复杂的厂房、堆场、围墙与岔路的条件下,要求侦察、火力、工兵和后送在同一时间窗内配合到位。 接下来关键看M-30沿线的推进速度与路口控制。如果俄方在格里希诺附近把路口和周边制高点稳住,乌方机动会被限制,厂区压力随之增大。如果乌方第32旅把公路段守住并实现轮换,厂区防线就可能获得缓冲,找到再次反扑的时间和通道。 这场硬碰硬的抢地盘不在于一口气推进多远,而在于把关键点位一个个拿稳、保持连续投入,让对手无法形成有效组织的反击。 目光盯紧红军城的厂区与M-30这条线,细节决定走向。谁把这些节点握牢,谁的主动就更足。