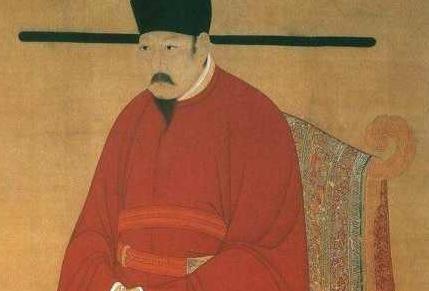

一日,宋仁宗上完朝,就急忙赶回宫里。他边走边摘下幞头,大声地吩咐道:“头皮痒得厉害,赶快把梳头的宫女叫来……” 他摘下的那个玩意儿,叫幞头 。 说起宋朝的帽子,你脑子里估计立马会蹦出个形象,就是最近电视剧《清平乐》里那种,帽子两边伸出两根长长的“翅膀”,看着跟天线似的,那叫长翅帽。 这玩意儿可不是为了好看,它纯粹是政治规矩的产物。 发明者是宋朝的开国老板,宋太祖赵匡胤。老赵是丘八出身,脾气火爆。他最烦的,就是上朝时,底下的文臣们交头接耳,嗡嗡嗡地跟苍蝇似的。咋办? 老赵一拍脑袋:给你们的帽子上加俩长翅膀! 这翅膀一戴,你想跟旁边的哥们儿说句悄悄话,对不起,你得隔开一米多,不然“啪”一下,俩“机翼”就打架了。你总不能扯着嗓子说悄悄话吧? 这顶帽子,就是赤裸裸的权力设计。它用物理距离,强行制造了朝堂的严肃和君臣的尊卑。 赵匡胤是规则制定者,他戴不戴无所谓。但宋仁宗,他是这套规矩的“继承者”。他打出生起,就活在这套系统里。 可偏偏,赵祯的庙号是“仁”。他是历史上出了名的“仁慈”、“宽厚”。 他统治的时代,叫“仁宗盛治”。这可不是吹的,你掰着指头数数:晏殊、范仲淹、欧阳修、司马光、王安石、苏洵、苏轼、苏辙……“唐宋八大家”,他那个时代占了六个。这帮人全是“刺儿头”,天天追着皇帝骂。 欧阳修喷他后宫人事,范仲淹搞“庆历新政”得罪一堆人,全靠他顶着。 这就形成一个特有意思的对比:一边是赵匡胤传下来的、强调绝对秩序和距离的“长翅帽”;另一边,是赵祯开创的、极度宽容和忍耐的政治氛围。 宋仁宗,就是那个戴着最不舒服的帽子、却给了手下人最大空间感的皇帝。 所以,他为什么会急着嚷嚷“头皮痒”? 因为他也是人,他也会被这套规矩弄得不舒服。 有个流传更广的故事。说有天晚上,仁宗处理政务到深夜,饿得不行,特想吃口热乎的烤羊肉。但他忍住了,硬是没开口。 第二天皇后知道了,就劝他:“陛下想吃就说嘛,何必忍着挨饿?” 仁宗叹了口气说:“我不能说。我昨晚要是开口要了,御膳房就会把这当成一个‘先例’。以后他们天天晚上都得备着烤羊肉,那每天得杀多少只羊?我不能开这个口子,造成浪费。” 你品品。 一个会因为头皮痒而当众嚷嚷的皇帝,这是他的“人性”。 一个会因为怕浪费而宁可自己挨饿的皇帝,这是他的“克制”。 他不是一个高高在上的神,他是一个活在规矩里的普通人,但他用一辈子在践行一个“仁”字。他被那套制度束缚着,但他又用自己的宽仁,让整个时代松了绑。 咱们再聊回那个“长翅帽”。 有个典故,说大宰相寇准。有一次他微服私访,打扮成个老百姓。可他走在一条窄巷子里时,总习惯性地侧着身子走。 旁边人就纳闷了,这路也不算窄啊。结果有个老头一眼看穿,上去就跪拜:“您是寇相公吧?” 寇准大惊,你怎么认出我的? 老头说:“您走路老侧着身子,生怕碰到两边的墙。您是平时戴那长翅帽戴惯了,忘了自己现在没戴吧?” 这故事细思极恐。 当规矩成为一种“肌肉记忆”,那顶帽子就算摘下来了,也依然戴在心里。它成了一个无形的枷锁。 寇准如此,宋仁宗更是如此。 他一辈子都活在这个“枷锁”里。他想保护自己的生母,却要顾及抚养他的太后;他想提拔能臣,却要平衡保守派的势力;他连晚上想吃口肉,都得先掂量掂量“祖宗规矩”。 所以,开头那个急着回宫、扯下幞头、大喊“头皮痒”的宋仁宗,才显得那么真实。 那一刻的“痒”,不只是生理上的。那或许是他作为“赵祯”这个人,对“宋仁宗”这个身份的一次小小的、本能的“抗议”。 他的伟大,不在于他征服了多少土地,也不在于他有多么威严。 而在于,他明知道那顶帽子有多么硌人、多么让人发痒,他还是选择了一辈子把它稳稳当当地戴好,并且用自己的“仁”,硬生生撑出了一个文人辈出、科技昌盛的“盛治”。 他是个被祖宗规矩“锁”住的皇帝,但他却给大宋的文化和科技,松了绑。