1993年,时任中央电视台台长的杨伟光,在没有上报的情况下,在《新闻联播》之后插入了一段30秒的广告。广电部部长得知后一下就急了,杨伟光怎么能这么做!

一个看似普通的30秒广告,却掀起了中国电视史上的巨大波澜。当时身为广电部部长的艾知生接到消息后立刻急了,直接拿起电话质问杨伟光。这位敢为人先的央视台长究竟在想什么?是什么让他冒着巨大风险做出如此决定? 杨伟光这个名字,对很多人来说可能有些陌生,但他确实是中国电视史上的一个关键人物。1935年11月生于广东梅州市梅县区,1961年毕业于中国人民大学新闻系,同年到中央人民广播电台工作。这个穷学生出身的媒体人,用了24年时间从一个普通编辑爬到了央广副台长的位置。1985年,因为一次春晚的失误,杨伟光被从央广调任央视副台长,1991年正式当上了央视台长。 说起来,杨伟光当时面临的情况真不容易。1991年他当台长时,央视真的很困难,广告和其他创收加起来2.7亿,主要靠国家拨款。那个年代,央视要做什么事都得打报告,报告要从广电部送到财政部,批准了才能实施。时间长不说,要一百万给五十万,做事做不完整。面对这种运营模式,杨伟光早就想改革了。

1993年,机会来了。1993年年底,时任中央电视台台长杨伟光没有向上面报告,在《新闻联播》之后、《天气预报》之前,试探性地增加了一个30秒的广告。这可不是拍脑门的决定,当时央视广告部主任找到他说,如果能在《新闻联播》和《天气预报》之间加广告,那就能拿大钱。 要知道,那时候《新闻联播》后面紧跟着《天气预报》,大家都认为《天气预报》也是联播的一部分,所以这两个节目之间从来没有广告。而且当时观众对广告还挺反感的,搞不好就会砸锅。杨伟光琢磨着,这是个度的问题,时间太长观众肯定反感,太短又起不到广告效果。经过反复考虑,他决定先试试30秒。 就在准备实施的时候,广电部部长艾知生的电话来了。部长一听说要在《新闻联播》里加广告,那可急坏了,直接问杨伟光:“我听说你要在《新闻联播》里面加广告?”杨伟光赶紧解释,不是在《新闻联播》里加,是在《新闻联播》之后加一个30秒的广告时段。艾部长听了之后沉默了一会,说”那好,我明白了”就挂了电话。 1993年11月28日,历史性的一刻来了。那个30秒的广告准时播出,杨伟光紧张得不行,因为这30秒决定了太多东西。结果意外得很,观众和领导都没什么反应,这让杨伟光松了一大口气。第二天看报纸,也没有关于这个广告的任何报道,说明观众对这个变化并没有太大意见。 这个成功给了杨伟光更大的信心。半年后,广告时间增加到了一分钟,而且大家还是不烦。1994年1月1日,《新闻联播》后的黄金时间广告正式确立,央视的广告业务进入了新阶段。数字最能说明问题:央视1994年广告收入突破10个亿,1995年突破20个亿。到1997年,央视收入已经突破45个亿。 有了钱就好办事了。在杨伟光任台长的7年多时间里,央视频道数量从3套增加到9套,节目播出时间从每天37小时增加到150多小时,固定栏目从几个增加到306个。更重要的是,《东方时空》、《焦点访谈》这些经典栏目都是在他手里诞生的。

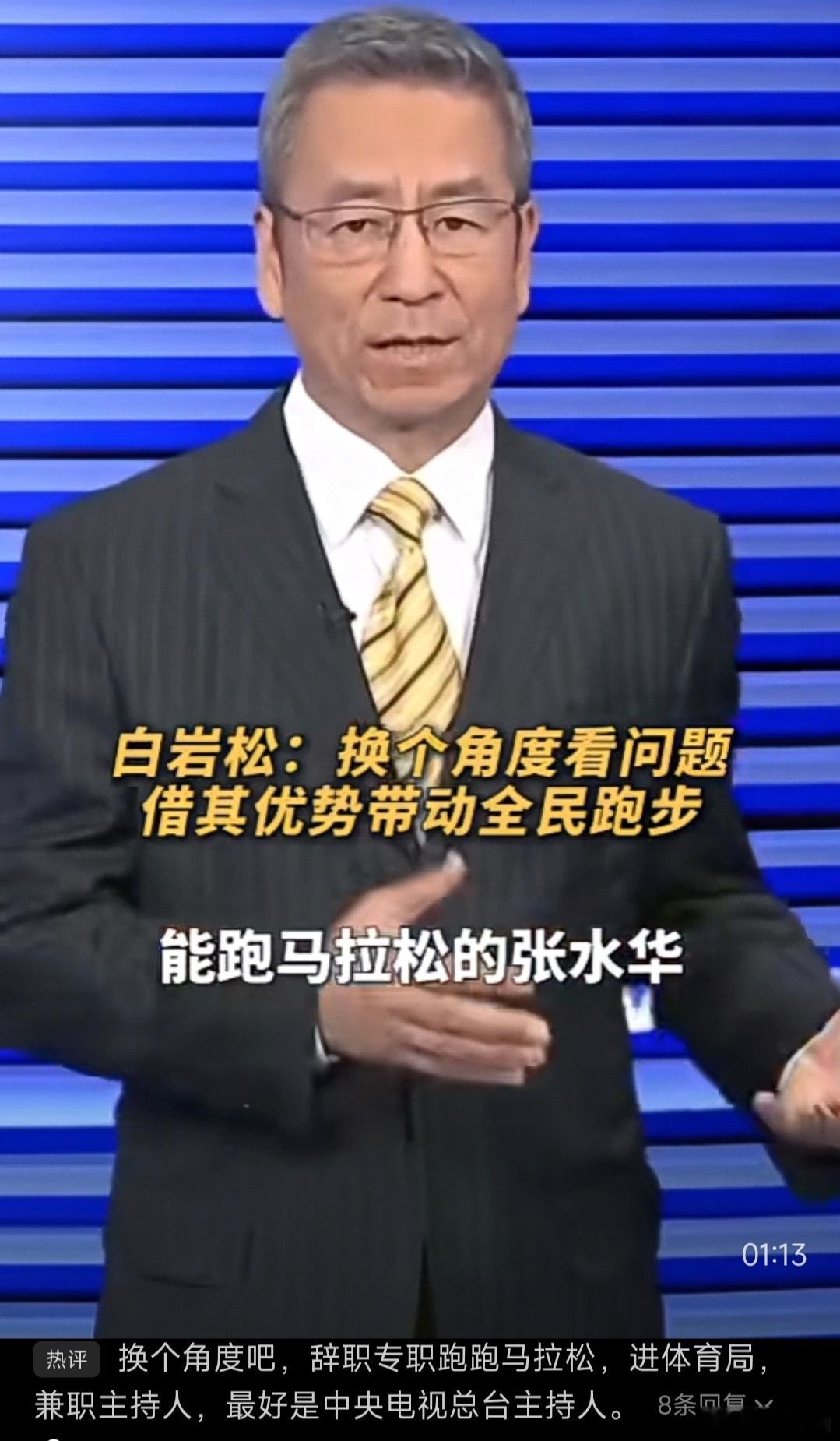

杨伟光还有个绝活,就是慧眼识人。白岩松、敬一丹、水均益这些后来的知名主持人,都是他那个时代招进来的。当时央视编制有限,杨伟光就搞”台聘”,让栏目用自己的广告费养人,这样全国各地的人才都汇集到了央视。 1999年,杨伟光从央视台长的位置上退了下来。退休后他还创办了”天地人传媒公司”,最出名的作品就是《家有儿女》。2014年9月20日晚,杨伟光因病去世,享年79岁。 回头看,那个30秒的广告确实改变了很多东西。它不仅仅是央视商业化的起点,更是整个中国电视行业市场化改革的重要标志。杨伟光这个决定,看似冒险,实际上却抓住了时代的脉搏。在那个改革开放深入推进的年代,敢闯敢试的精神正是最需要的。 杨伟光那个30秒的冒险,最终成就了央视的黄金时代。这个故事告诉我们,有时候改革就需要有人先迈出那一步,哪怕面临巨大的风险。你觉得杨伟光当时的决定是明智的冒险,还是过于鲁莽?如果换做是你,会不会有勇气在没有上级批准的情况下做出这样的改变?欢迎在评论区分享你的看法。