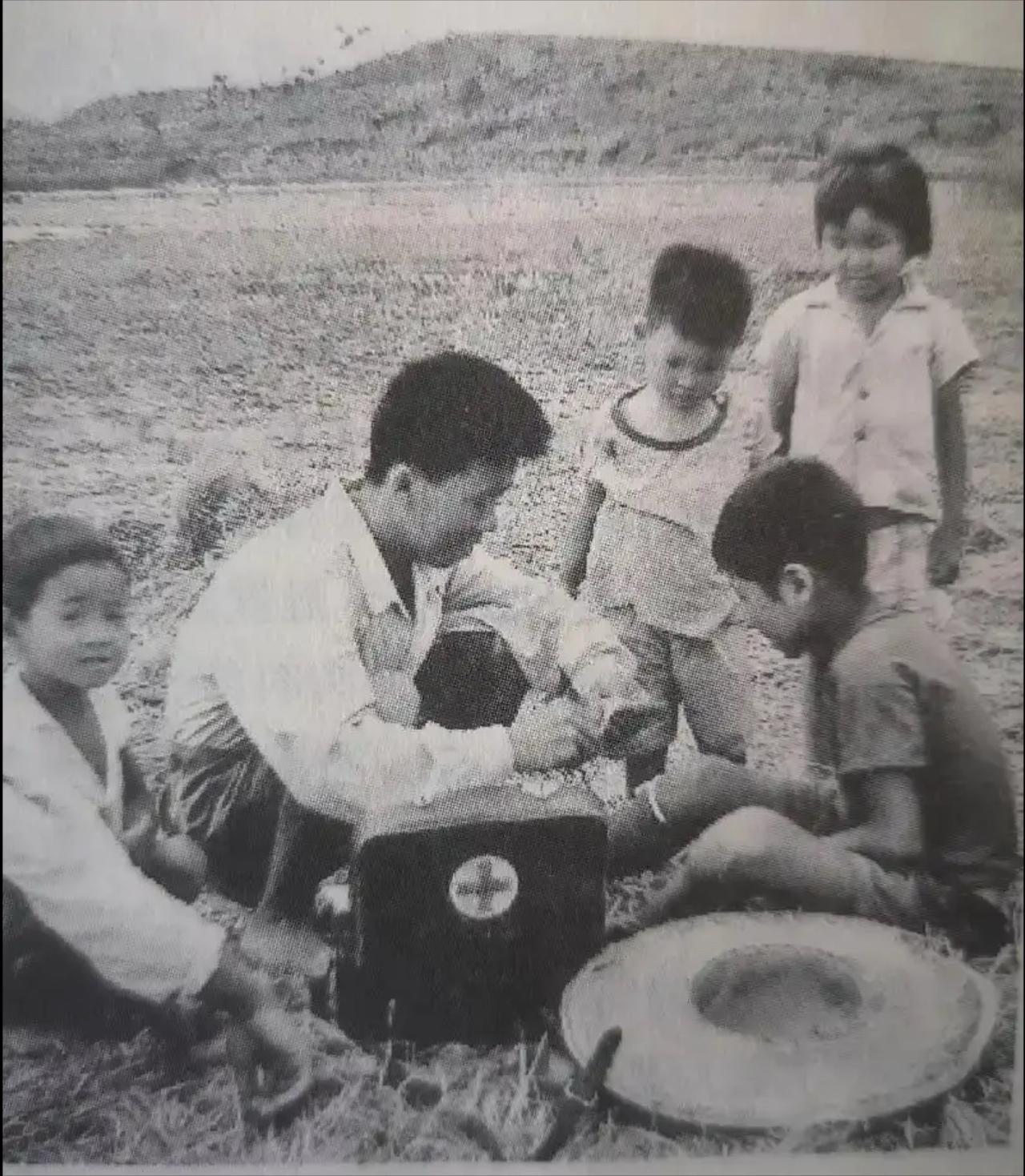

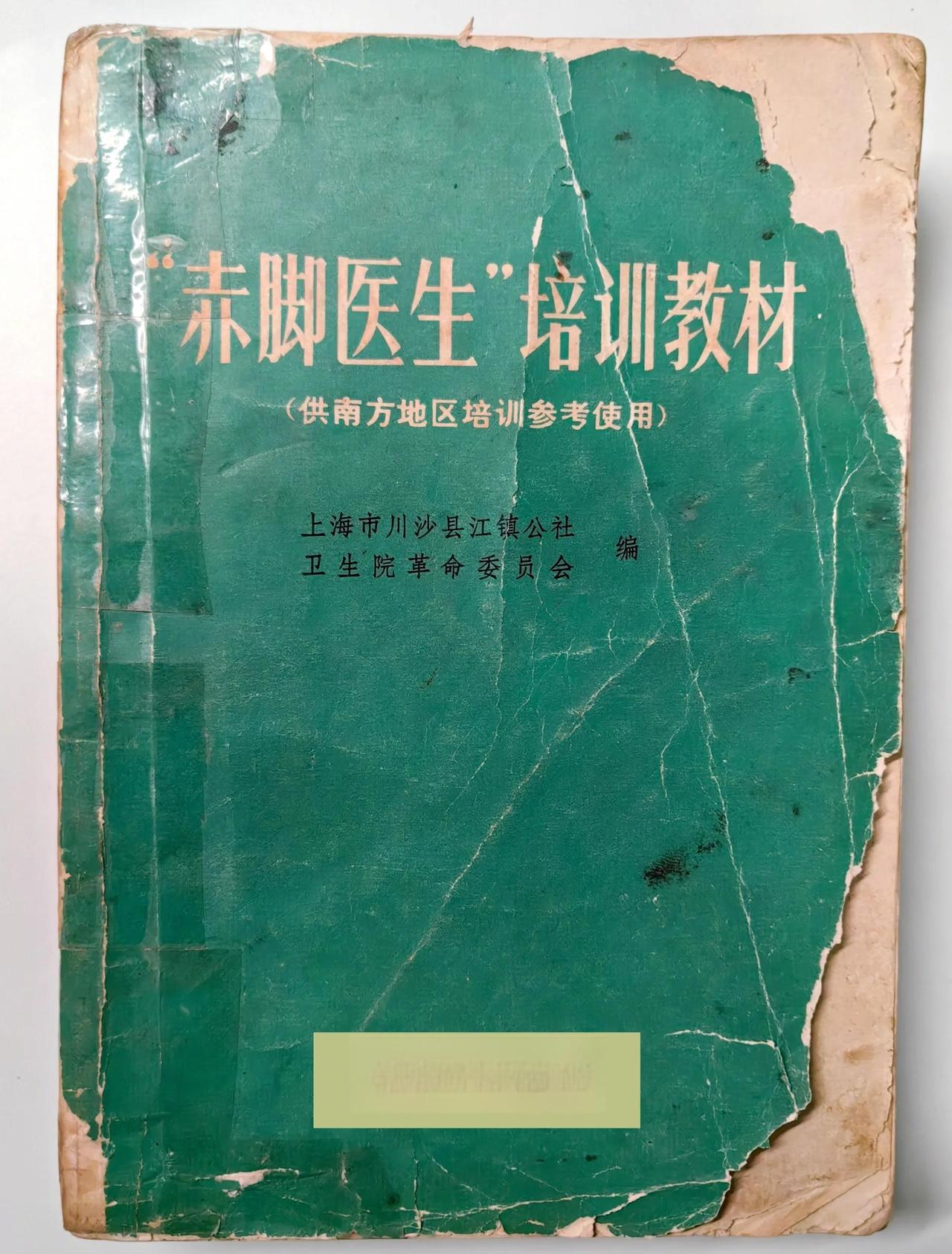

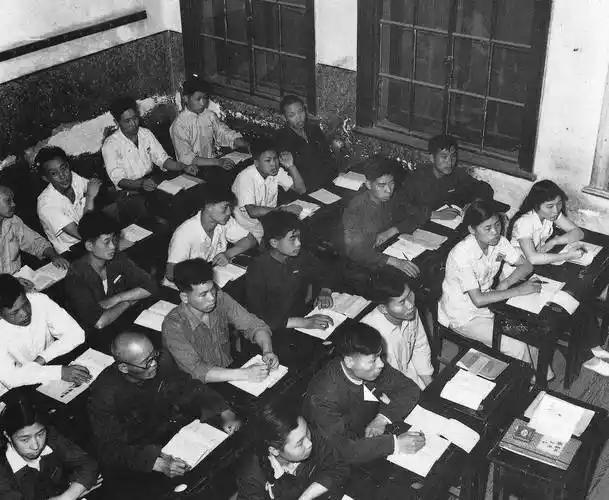

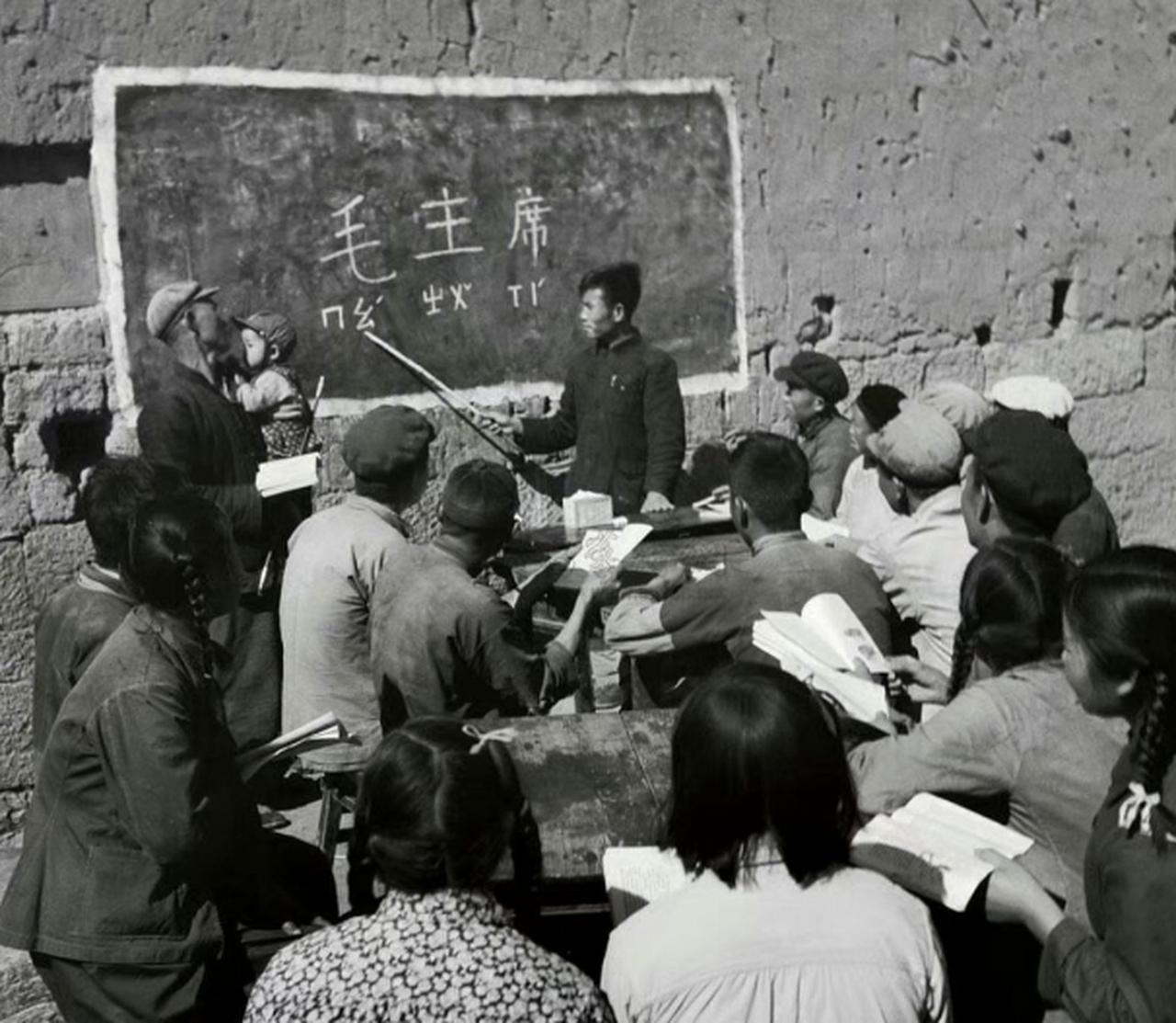

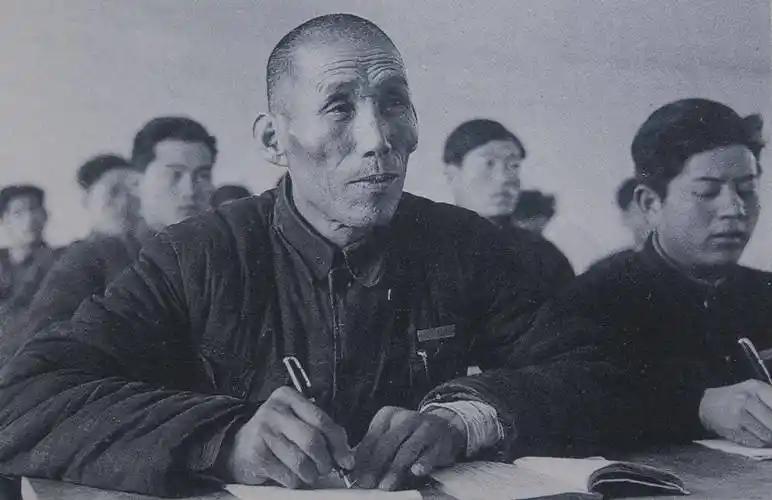

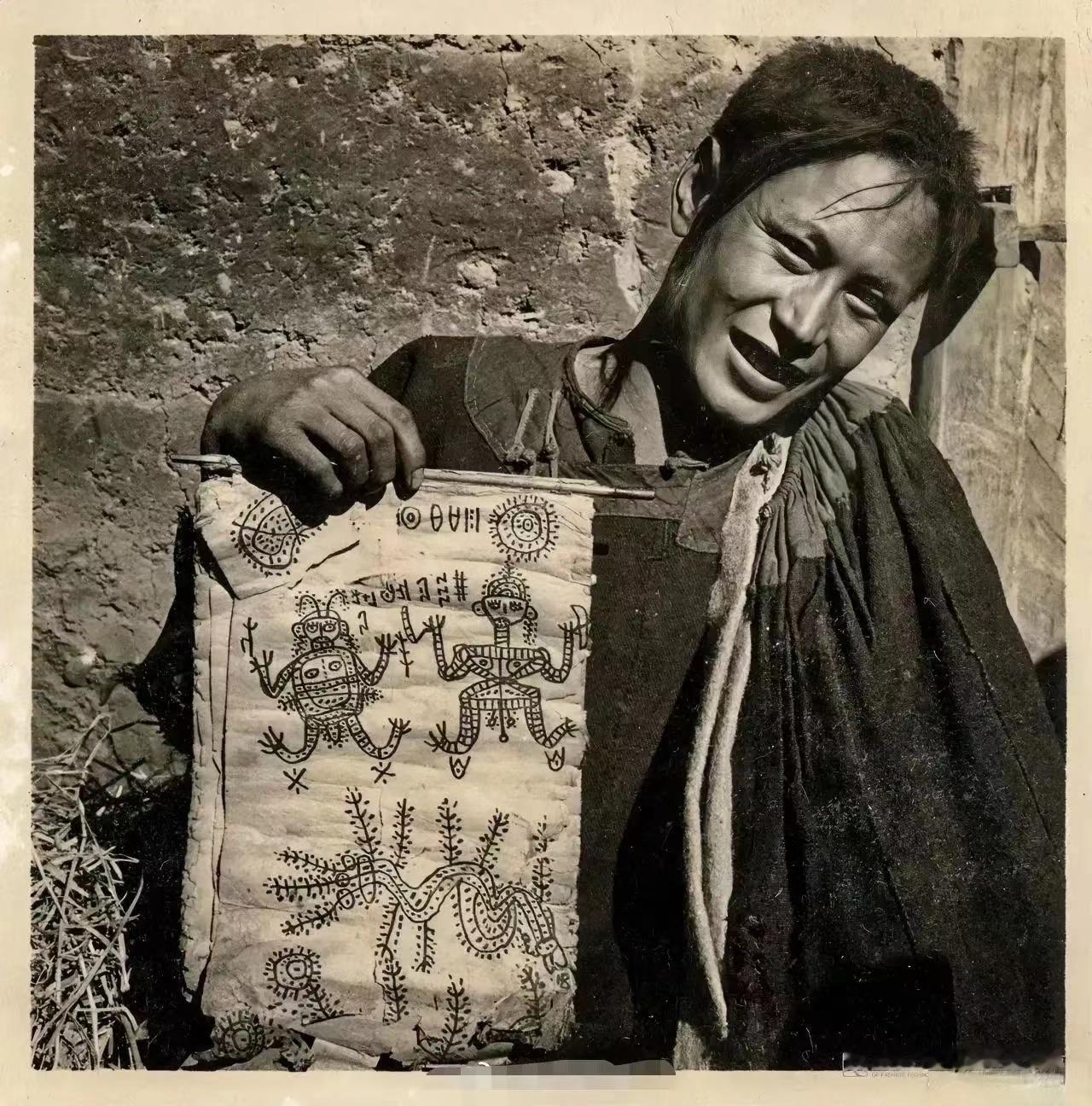

当阔别祖国27年的杨振宁归国时,被哪两件事震惊到了? 1972年,阔别故土27年的杨振宁,终于踏上了北京的土地。这位诺贝尔物理学奖得主见过欧美最顶尖的科技,也亲历过旧中国的积贫积弱,但当他从亲友口中听到两个数字时,这位见惯风浪的科学家,还是忍不住直言“感到震惊”——1945年他离开时,中国的文盲率高达90%;而此刻,这个数字竟降到了10%。更让他意外的是,另一个“新生事物”已遍布全国乡村:赤脚医生。 这两个“震惊”,看似毫无关联,却恰恰是新中国成立后短短20几年来,最脚踏实地的“民生突围”。 1945年的中国,文盲率90%是什么概念?那时绝大多数农民不识字、不会写自己的名字,连看懂一张药方、一份通知都是奢望。旧中国的教育资源,几乎全集中在少数城市和精英阶层,乡村里别说学校,能识文断字的人都寥寥无几。 而到了1972年,文盲率下降至10%。这是因为上亿农民走进了“扫盲班”,是“村村有小学”的普及,是无数乡村教师背着课本翻山越岭,把“认字”这件事关国家和个人命运的大事送到了田埂上。 这不是简单的数字变化,而是把“知识”从少数人的特权,变成了普通人的基本权利——当一个国家能让几亿人摆脱“睁眼瞎”,它就有了改变命运的基础。 如果说扫盲是“给头脑充电”,那赤脚医生就是“给身体兜底”。在旧中国,乡村缺医少药是常态,一场感冒、一次腹泻都可能夺走人的生命,更别说瘟疫、传染病了。 而杨振宁看到的“赤脚医生”,是农民自己的医生:他们戴着草帽、穿着布鞋,一边种地一边行医,背着药箱走村串户,既会治头痛脑热,也懂预防接种,还会教村民讲卫生、喝开水。 这些人或许没有名牌医学院的文凭,却把“医疗”的触角伸到了中国最偏远的角落——从东北的黑土地到西南的大山里,从江南的水乡到西北的戈壁,赤脚医生用最朴素的方式,建起了一张覆盖几亿农民的“基层医疗网”,让“看病难”不再是压垮农民的大山。 杨振宁的震惊,本质上是看到了一个国家“把不可能变成可能”的力量。旧中国留下的烂摊子,不止是工业落后、科技薄弱,更难的是“人的问题”——几亿人没文化、没医疗,怎么发展? 新中国没有急着追求“高大上”的口号,而是先从“扫盲”和“看病”这两件最基础的事做起:先让人们能认字、能看懂政策,再让人们能健康地劳动;先解决“生存”的底线,再谈“发展”的上限。 这两个“震惊”的背后,没有惊天动地的科技突破,也没有轰轰烈烈的外交壮举,有的只是无数普通人的坚守:是乡村教师在煤油灯下备课,是赤脚医生在雨夜背着药箱赶路,是亿万农民在劳动之余拿起课本……正是这些看似平凡的努力,一点点改变了中国的“民生底色”。 如今再看杨振宁当年的感慨,会发现那两个“震惊”,其实是中国“站起来”之后,最实在的“底气”。一个国家的强大,从来不是只看高楼大厦和GDP,更要看它能否让最普通的人,都能认字、能看病,能有尊严地生活。而1945到1972年的这两个数字,正是这份“底气”最生动的注脚。