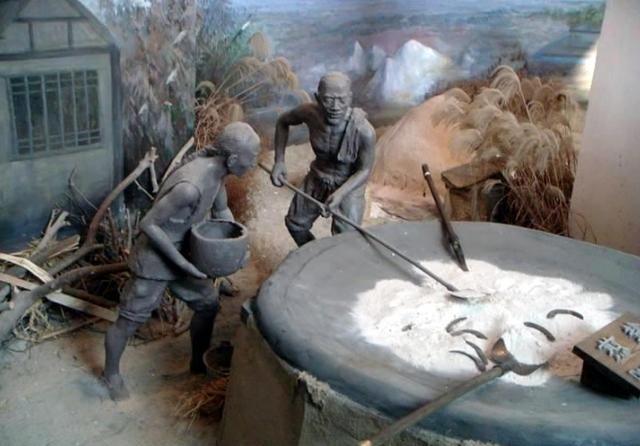

古代严禁贩卖私盐,那咸鱼怎么算?专家:官府早就替你安排妥了 盐在古代是比黄金还金贵的东西,朝廷把它管得死死的,谁敢偷偷卖盐就是死罪。可沿海渔民打鱼回来总得腌制保存吧,一条十斤重的鱼就要用掉一斤盐,这可是笔不小的开支。聪明人就想了,腌鱼多放点盐,卖到内地不就是变相卖私盐吗?别急,官府早就想到这一招了。 说起古代的盐,那地位可不一般。春秋时期齐国的管仲就看透了这门生意的门道,他跟齐桓公说,直接收税老百姓肯定不乐意,不如把税藏在盐价里,让人花钱的时候不知不觉就把税交了。这一招真是妙,齐国靠着卖盐赚得盆满钵满,齐桓公称霸诸侯的本钱就是这么来的。 到了汉武帝时期,桑弘羊把这套制度玩得更溜。他在全国设了三十多处盐官,四十多处铁官,把盐铁生产销售全都抓在朝廷手里。老百姓想买盐,只能去官府指定的地方买官盐,价格贵得吓人。要是敢私自煮盐卖盐,那可是要掉脑袋的大罪。史书上记载,贩私盐的人被抓到,轻则流放边疆,重则当场问斩。 可问题来了,沿海一带的渔民靠打鱼为生,每次出海回来几十上百斤鱼,不赶紧处理就臭了。腌成咸鱼是最好的办法,但腌一条十来斤的鱼就得用掉近一斤盐。官盐那么贵,用来腌鱼简直是赔本买卖。渔民们买不起官盐,又不能不腌鱼,这可怎么办? 有些人就动起了歪脑筋。既然腌鱼要用盐,那我多买点盐,腌完鱼把剩下的盐偷偷卖掉,不就赚了吗?更聪明的人想到,腌鱼的时候故意多放盐,让鱼表面结一层厚厚的盐霜,运到内地去,买家用水一泡就能把盐析出来。这咸鱼不就成了运盐的工具了吗? 官府可不傻,很快就发现了这种情况。地方盐官派人到渔村暗访,发现确实有人在打这个主意。这事上报朝廷后,户部的官员们就坐下来商量对策。他们琢磨着,渔民腌鱼确实需要盐,要是不给他们提供便宜的盐,他们就去买私盐,官府一样收不到钱。干脆专门给渔民弄一种盐,既便宜又不能当官盐卖。 于是朝廷就搞出了”渔盐”这个东西。这种盐品质差得很,海水熬出来简单处理一下就完事了,里面杂质多,颜色发灰发暗,吃起来又苦又涩,只能用来腌鱼,根本没法直接做菜。关键是价格比官盐便宜七成,渔民总算能负担得起了。 光有便宜盐还不够,官府又规定了一套严格的管理办法。渔民每次打鱼回来,必须先到盐场报备,说清楚捕了多少鱼,要领多少盐。盐场有专人拿着账本记录,按照十斤鱼配一斤盐的标准发放,多一两都不行。盐官还会当场检查鱼的数量,要是发现报的数和实际对不上,立马就得受罚。腌完鱼之后,剩下的盐还得交回去,不能私藏。 最绝的一招是,官府在渔盐里掺了橄榄菜汁,把盐染成红色。这样一来,渔盐跟白色的官盐一眼就能分辨。你要是想把红盐拿去当官盐卖,人家一看颜色就知道是渔盐,谁敢买啊?买了这种盐被当成私盐贩子抓起来可不是闹着玩的。 巡检司的差役还定期下乡查访,挨家挨户检查咸鱼。他们会掰开鱼肉看看,尝尝咸淡,要是发现鱼腌得太咸或者表面盐霜太厚,马上就怀疑你在打私盐的主意。有时候差役还会让渔民当场吃自家腌的鱼,你要是不敢吃或者露出为难的表情,那就更说明有问题了。 这套制度实施下来,渔民们彻底死了贩私盐的心。每次领盐都小心翼翼,腌鱼时也精打细算,生怕用多了盐被怀疑,用少了鱼又会坏掉。虽然麻烦,但总比被当成私盐贩子抓起来强。 这种盐政制度一直延续到清代。道光年间,两江总督陶澍看到盐政混乱,官盐卖不出去,私盐却到处都是,就推行了票盐改革。他废除了盐商垄断,允许商人自由经营,只要交税就行。这一改,盐价降下来了,老百姓负担减轻了,朝廷的税收反而增加了。 到了近代,盐业专营制度慢慢松动。2017年,国家彻底放开了盐业,结束了延续两千多年的食盐专营历史。现在超市里各种品牌的盐随便挑,价格便宜得很,当年那些为了几两盐费尽心思的日子,已经成了历史。 从管仲的”官山海”到如今的自由买卖,一粒小小的盐见证了两千多年的制度变迁。官府当年为了防范咸鱼变私盐,设计出的那套管理办法,不得不说确实高明。你觉得古代还有哪些看似普通的东西,背后藏着朝廷的大智慧?欢迎留言聊聊。