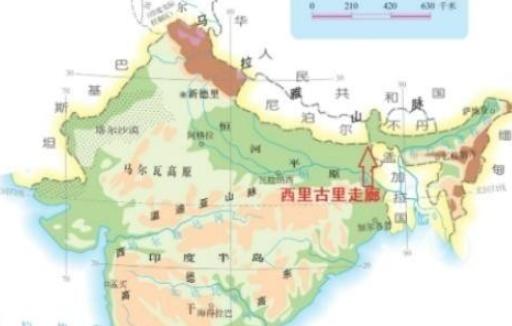

1975年印度吞并锡金,看似占了很大的便宜,实则愚蠢至极,吞并了锡金,意味着将东北各邦的咽喉西里古里走廊递到了本不在此接壤的北方大国手里,而且还有一点很重要:只知吞并土地,却忘了缓冲国的重要性。[无辜笑] 1975年印度将喜马拉雅山脚下的锡金并入版图,表面看领土扩张,却让西里古里这条仅22公里宽的狭长走廊,直接与北方邻国接壤,这条连接印度本土和东北七邦的唯一陆上通道,从后方变成了前线。 锡金虽小只有七千平方公里,但在历史上扮演着关键角色,它曾是印度与北方邻国之间的缓冲地带,让两国不直接接壤。 印度在1962年战争后始终担忧西里古里走廊的安全,最终选择通过吞并锡金来扩大防御纵深,这个决定带来的连锁反应颇具戏剧性。 锡金末代国王帕尔登顿杜普纳姆加尔的命运就此改变,他本是王室幼子,按传统应出家为僧,却因长兄早逝成为继承人。 1975年4月在印度主导的公投后,锡金议会通过并入印度的法案,王宫降下锡金国旗,升起印度三色旗,国王随后被软禁。 印度接管后迅速行动,更换行政体系,派驻总督,加强边境军事建设,虽然修建了道路等基础设施,但当地独特的藏传佛教文化逐渐被稀释,末代国王于1976年试图自杀,后流亡美国,六年后在纽约去世。 印度获得了土地,却失去了战略缓冲,原本可以通过锡金这个中间地带缓冲的矛盾,现在变成了两国间的直接边界问题,印度不得不沿新边界长期部署重兵,军费开支持续增加。 西里古里走廊的安全形势发生根本改变,过去处于后方的战略通道,现在直接暴露在前沿,任何边境摩擦都会立即威胁到印度与东北各邦的联系,近年来该地区持续保持高度军事化状态,印证了这种战略困境。 如果锡金保持缓冲国地位,印度反而能以更低的成本保障西里古里走廊安全,现在印度每年需要投入巨额资金维持边境防务,而原本可能通过外交渠道化解的摩擦,现在更容易演变成边境对峙。 短期利益与长期风险往往相互交织,领土扩张带来的安全感可能只是一种错觉,真正的战略智慧在于平衡直接控制与战略缓冲之间的关系,每个地缘政治选择都会引发连锁反应。 看了这篇文章和这段历史,网友们也是议论纷纷: “地缘政治咱不懂,但换个角度想,锡金被吞后老百姓用上电和路,生活好了,这算不算一种进步呢?就是传统文化没了挺可惜的。” “印度这是典型的战略短视!光想着往前拱一步,不想想以后怎么防守,现在边境压力这么大,每年军费烧掉多少,当初吞锡金省下的钱够不够填这个无底洞?” “说那么多有啥用,成王败寇。锡金实力太弱,放在那个位置,被吞是迟早的事,没有印度,也可能有别的国家动手,小国的命运就是这样无奈。” “文章里说联合国不了了之,这就很说明问题了,大国博弈,最后还是看实力,印度就是算准了当时没人能实质干预,才敢这么干。” “给我们提了个醒,缓冲区太重要了,看看我们周边,能保持友好关系的缓冲国,真是战略财富,得珍惜。” 如果我们跳出“聪明”或“愚蠢”的简单评判,从五十年的后来看,您认为印度当年是“不得不”吞并锡金,还是存在其他更好的选择? 官方信源:联合国数字图书馆