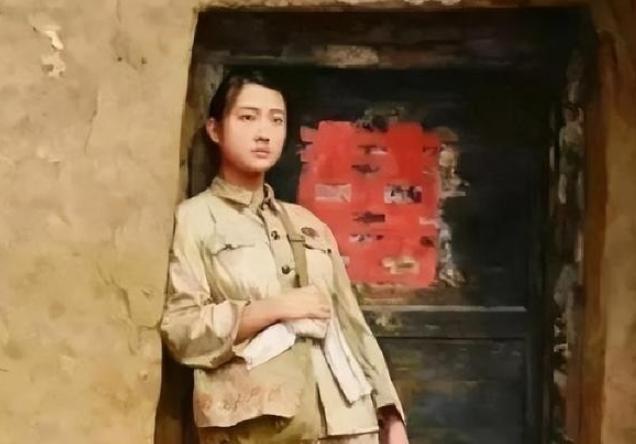

1968年21岁的女知青廖晓东,嫁给了一贫如洗的老光棍,新婚夜廖晓东一脸娇羞,谁料老光棍一脸不耐烦,正当廖晓东一脸懵时,老光棍突然一巴掌甩了过来。[无辜笑] 廖晓东生于1947年,父母都是军人,在渡江战役和南下剿匪中先后牺牲,她由母亲的战友抚养成人,养父后来担任青岛市法院院长,在这样的家庭中,她受到良好教育,高中毕业本可以留在城里工作。 但1968年她积极响应上山下乡号召,主动报名去农村,尽管养父母反复劝阻,甚至说出她的身世希望她留下,廖晓东仍坚持己见,最终被分配到山东诸城一个偏远村庄。 她不仅没有选条件好一些的知青点,还主动申请调到最穷的三官庙村,在那里她和村民同吃同住,干挑粪、担水、耕地这些重活,双手很快磨出了水泡。 一次开会她听到民兵连长卢兆东说起自家三代都是光棍,自己三十多岁还娶不上媳妇,这句话触动了廖晓东,经过一段时间考虑,她做出了改变一生的决定,嫁给卢兆东,用这种方式扎根农村,帮村里人改善生活。 这个决定遭到知青同伴和养父母的强烈反对,但廖晓东没有回头,在当时背景下,这桩婚姻被当地干部当作典型,很快办好了结婚手续。 可新婚当晚就出现了矛盾,廖晓东建议丈夫洗洗再休息,这个城市生活习惯引来卢兆东的反感,两人还发生了肢体冲突。 这一夜似乎为之后六年的婚姻定下了基调,婚后的日子远不是廖晓东想象中那样彼此扶持、充满温暖,卢兆东不仅懒惰,还经常动手打人。 即便怀孕期间,廖晓东也要干重活,回家还要挨打受骂,生完孩子,卢兆东不让她坐月子,只休息三天就逼她下地干活。 那个年代女性离婚非常困难,加上这段婚姻已被塑造成政治典型,廖晓东更加难以摆脱困境。 尽管个人生活艰难,廖晓东仍没有停止为村子出力,她发现村里没有学校,孩子无法上学,就主动向村支书申请了一间旧房子,办起简易学堂。 站在讲台上,她展现出不一样的精神面貌,耐心地教孩子们识字念书,可这一举动却让卢兆东觉得丢面子,他常去学校闹事,甚至当众羞辱和殴打她。 长期的过度劳累、营养不足以及持续的身心折磨,慢慢拖垮了廖晓东的身体,1974年初,她在上课时突然昏倒,被确诊为肝硬化晚期。 县领导建议送她去青岛治疗,但她以不愿给国家添麻烦为由拒绝了,1974年2月8日廖晓东永远闭上了眼睛,年仅27岁。 她去世后当地举办了两千人的追悼会,追认她为中共党员,事迹也被整理成材料宣传,但这些身后的荣誉,已经换不回那个年轻的生命。 廖晓东的故事,是那个时代的一个缩影,也留给我们不少值得思考的问题,这段往事让人不禁想问,当一个人的理想遇到冰冷的现实,该如何选择?社会又该怎样保护那些真心愿意付出的人?廖晓东的选择,到底是伟大还是悲剧,每个人可能有不同的答案。 网友们感慨万千: “看完心里太堵得慌了,这么好的一个姑娘,真的太傻了,她本来有无数次机会可以改变自己的命运,却一步步走向了深渊,那个男的根本不值得她付出。” “那个年代很多这样的事,被一些崇高的口号给忽悠了,奉献精神是好的,但搭上自己的一生甚至生命,真的太不值了,她养父母该多心痛啊!” “最可恨的就是那个卢兆东,典型的农夫与蛇,人家姑娘不嫌弃你嫁给你,你不说感激,还家暴,简直不是人!这种人就活该打一辈子光棍。” “也不能全怪时代和个人,她自己的选择也有很大问题,有点理想主义过头了,甚至可以说是固执,周围那么多人劝都不听,悲剧其实从一开始就注定了。” “看得我气死了!为什么不敢离婚?面子比命还重要吗?‘典型’的包袱就那么难放下?所以说,女性任何时候都要有独立思考和离开的勇气。” “她在那么艰难的情况下还想着教孩子们读书,这一点真的让人敬佩,在孩子们眼里,她肯定是像天使一样发光的存在,可惜遇人不淑。” 如果说“无私奉献”是崇高的,但前提是要保证自身的健康与安全底线,您认为在当下社会,我们应该如何教育和引导年轻人,才能避免类似的悲剧重演? 官方信源:山东省情网