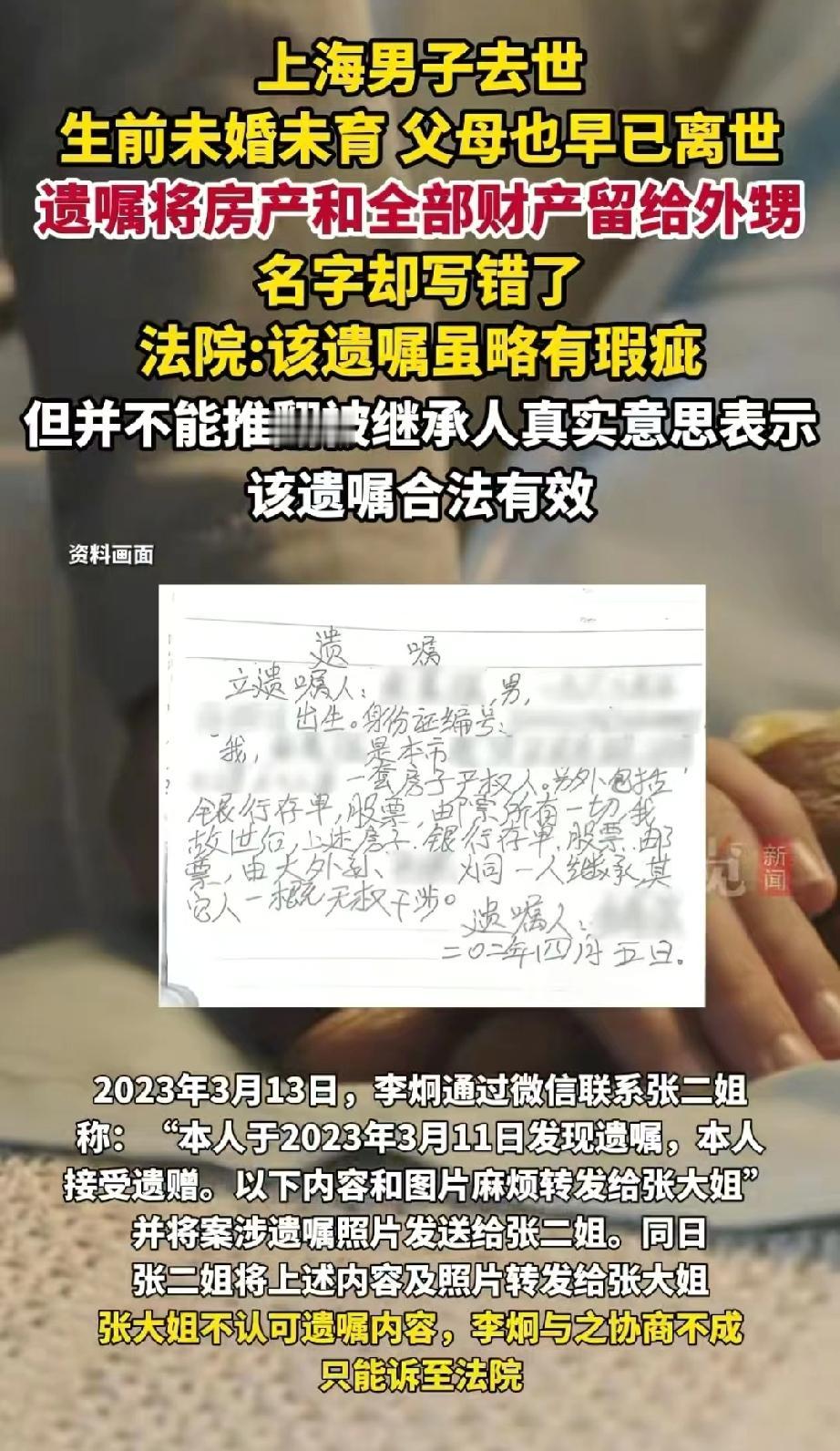

上海,大爷一辈子未婚未育,去世之后,留下了一套房产,不少存款和股票等。这些东西本来由大姐二姐共同继承,谁知,二姐儿子也就是大爷的外甥在整理老人遗物时,突然发现一份遗嘱,上面白纸黑字,明确表示要将自己所有的遗产留给大外甥。大姐得知后非常震惊,她认为遗嘱中把“外甥李炯”写成了“外孙李李烔”,而且时间书写也不规范,所以她认定是假的,不具有法律效力。姐妹两家为了遗产的时候彻底闹掰,对簿公堂,法院判了。 在上海生活的张大爷,于2022年5月不幸离世。 他一辈子没有组建家庭,无儿无女,加上父母早已不在,他的身后事便落在了两位姐姐,张大姐和张二姐身上。 平日里,张大姐一家与张先生往来并不密切,关系相对疏远。 反倒是张二姐的儿子李炯,这个外甥对他十分关心,时常前来探望,在生活中对他多有照料,两人感情非常亲近。 处理完弟弟的后事,两位姐姐便一同前往公证处,办理了遗产继承手续。 同年11月,公证处出具文件,确认张先生的遗产由两位姐姐共同继承,她们随后也对部分财产进行了分配。 然而,就在大家以为事情已经了结时,李炯在整理舅舅遗物时,意外地发现了一份手写的遗嘱。 这份遗嘱清清楚楚,白纸黑字写着,张大爷愿意将其名下位于奉贤区的一套房产,以及所有的银行存单、股票、邮票等一切财产,全部留给“大外孙李烔”一人继承,落款的时间写的是“二〇二年四月五日”。 舅舅并没有外孙,而李炯是他最亲近的晚辈。 尽管遗嘱中将“外甥”误写为“外孙”,他的名字“李炯”也被写成了“李烔”,但李炯结合往日的情分,确信舅舅想留给的人就是自己。 于是,在2023年3月13日,李炯通过微信将遗嘱的照片发给了母亲张二姐,并请她转告大姨张大姐,明确表示自己是在3月11日发现了这份遗嘱,并且愿意接受这份遗赠。 张大姐得知这个消息,深表怀疑。她认为,弟弟生前从未向家人提及立遗嘱之事,这份文件也没有被他妥善保管在重要物品之中,其真实性值得商榷。 她还特别指出,遗嘱中不仅出现了错别字,日期书写也不规范,不符合法律对自书遗嘱的格式要求。 同时,她对李炯是否在法定的两个月内及时表示了接受遗赠也提出了质疑。 由于家庭内部无法达成一致,李炯最终不再顾及骨肉亲情,和大姨家彻底决裂,向法院提起诉讼,请求按照遗嘱来继承舅舅遗产。 法庭上,李炯坚持认为,遗嘱内容体现了舅舅的真实意愿,而张大姐则反复强调遗嘱在形式和发现过程上存在的诸多疑点。 从法律角度来看,错别字和不规范书写会影响继承吗?法院又会如何审理呢? 根据法律规定,遗嘱的效力应基于遗嘱人的真实意思表示。 在本案中,虽然遗嘱将“外甥”误写为“外孙”,“李炯”写成了“李烔”,但结合张先生的实际情况,他并无外孙,且与李炯感情亲近,日常只有李炯对他多有照料。 同时,考虑到张先生是上海人,受文化水平及本地语言习惯影响,法院可以认定遗嘱中所称“大外孙李烔”指的就是外甥李炯。 这些错别字属于误载,不影响遗嘱人真实意思的表达。 至于遗嘱落款时间,虽然写的是“二〇二年四月五日”,没有完整写出“2022”,书写不规范,但结合遗嘱中涉及的,该房产于2020年才登记到张先生名下这一事实,可以推断遗嘱形成于2020年之后。 且案件中并未出现其他与之内容冲突的遗嘱,所以该日期不规范并不影响法院对遗嘱真实性和形成时间的认定。 此外,根据《民法典》第1124条第二款规定:受遗赠人应当在知道受遗赠后六十日内,作出接受或者放弃受遗赠的表示;到期没有表示的,视为放弃受遗赠。 李炯在2023年3月11日发现遗嘱后,于3月13日通过微信将遗嘱的照片发给了母亲张二姐,并请她转告大姨张大姐,明确表示愿意接受这份遗赠。 可见,其在法定的两个月内及时作出了接受遗赠的表示,符合法律规定。 综上,法院认定这份遗嘱虽存在瑕疵,但确实反映了张先生生前的真实意愿,应属合法有效。 对此判决,张大姐不服,再次提起了上诉,二审法院维持原判。