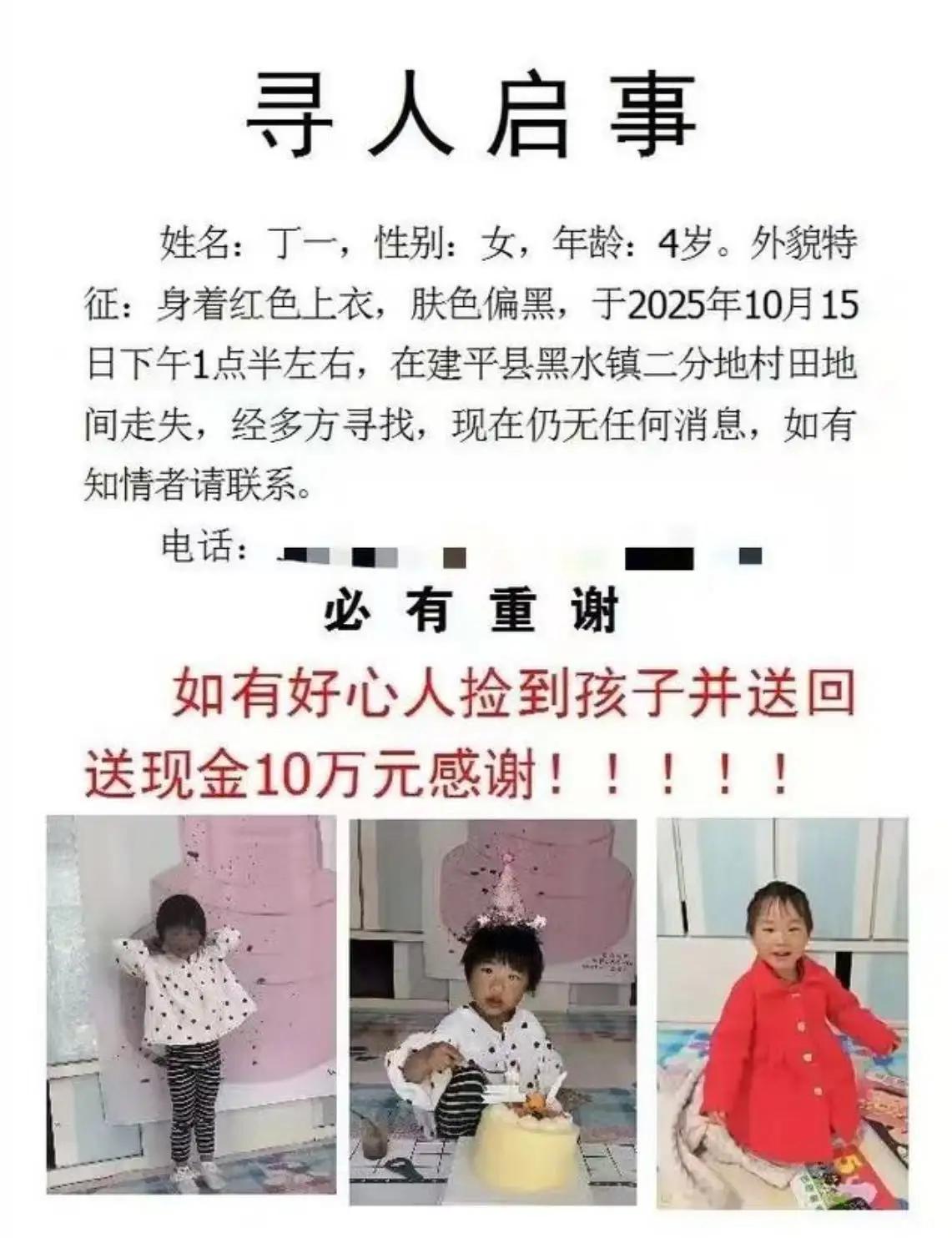

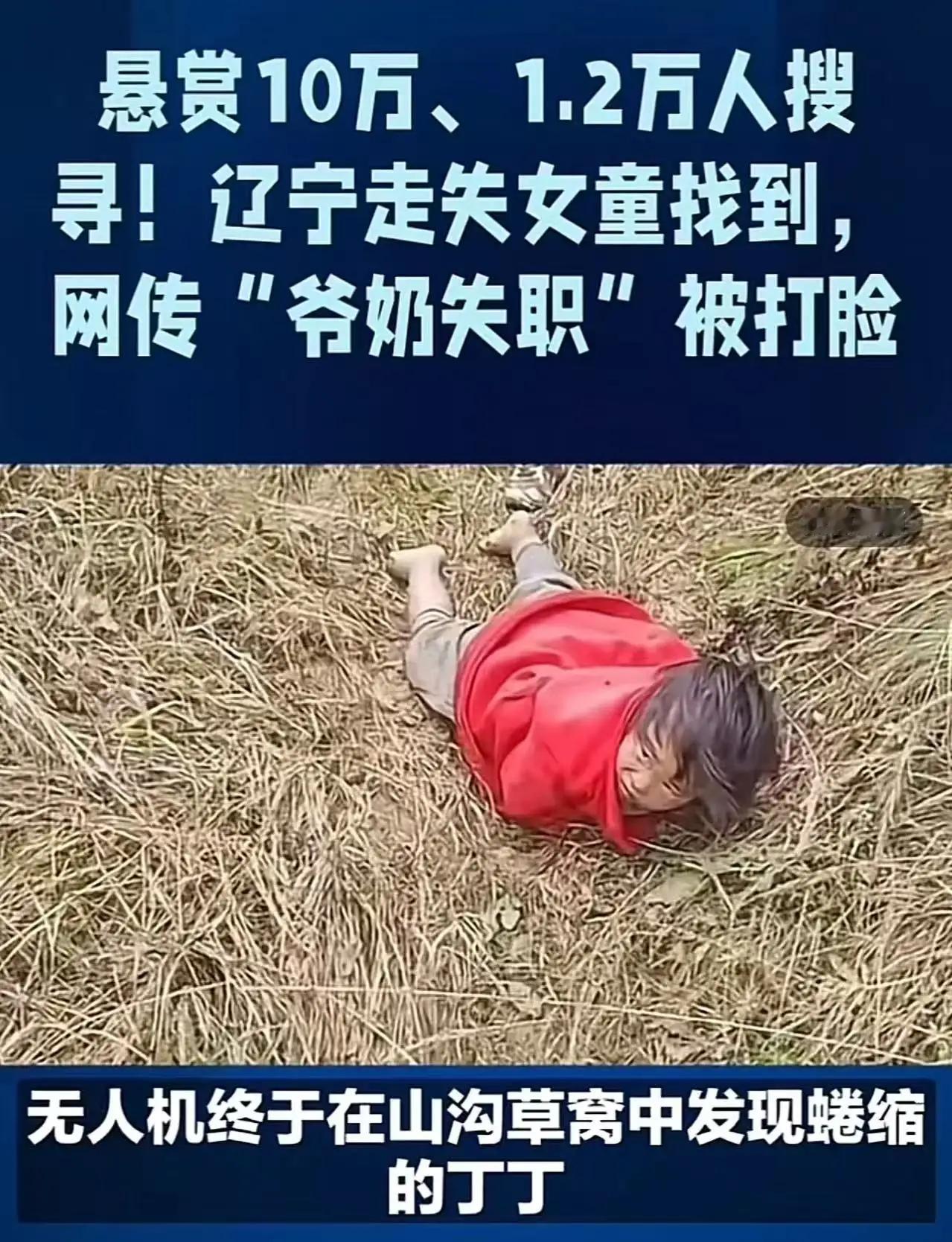

当那天的新闻传来:辽宁失联的四岁小女孩终于被找到时,所有人都松了一口气。那一刻,仿佛黑暗中终于亮起了一束光,孩子的平安成为了所有人的共同期待。然而,紧接着的一幕,却让人陷入了深深的思考——孩子的父母竟然承诺,只要有人帮忙找到女儿,就给10万元的“感谢费”。这笔钱,到底该不该给?这个问题,远比表面上的“钱”字复杂得多。 在这个充满人性光辉与阴暗角落的社会,谁都希望用金钱表达感激,尤其是在紧要关头。可是,事情的背后,却隐藏着一场关于价值观、责任感和道德底线的激烈碰撞。有人说,父母的感谢费不过是一种“善意的表达”,在危难时刻,能用钱来激励他人帮忙,难道不是一种合理的善意吗?但也有人质疑:这是不是在用金钱交易人性?在孩子还未安然归家、事件尚未平息的当下,拿出“感谢费”,是不是在某种程度上,亵渎了“救助”这个词的纯粹? 更深层次的问题在于:这笔钱的来源、使用是否合理?如果有人为了钱而“帮忙”,会不会造成“贿赂”或“炒作”?更何况,孩子的生命和安全,难道可以用金钱来衡量吗?这不仅仅是一个家庭的难题,更是社会的道德试题。我们期待的是一种无私的善意,一份真诚的救助,而不是“用钱买人情”。 从更宏观的角度来看,这件事折射出的是当今社会“金钱万能”的价值观。有人会说,父母的做法可能让人觉得不妥,但也反映了他们的焦虑和无助。毕竟,在这个快节奏、利益至上的社会,很多人都在用金钱寻求“安全感”。然而,真正的善意,难道不应该是无条件的付出和信任吗?当我们面对类似的事件时,是不是也该反思:我们对“感恩”这个词的理解是否过于功利? 这件事情引发的讨论,不仅仅是关于一笔“感谢费”的对错,更是关于我们如何看待人与人之间的关系。是用金钱去衡量一切,还是用真心去温暖彼此?当社会变得越来越现实,我们是否还能坚守那份纯粹的善良?这场关于“感谢费”的争议,或许正是社会价值观的一面镜子。 我们期待,未来的社会能少一些金钱交易,多一些真诚与责任。毕竟,生命的价值远比任何金钱都要珍贵。而那些在危难时刻伸出援手的人,才是真正值得我们尊敬和感激的英雄。