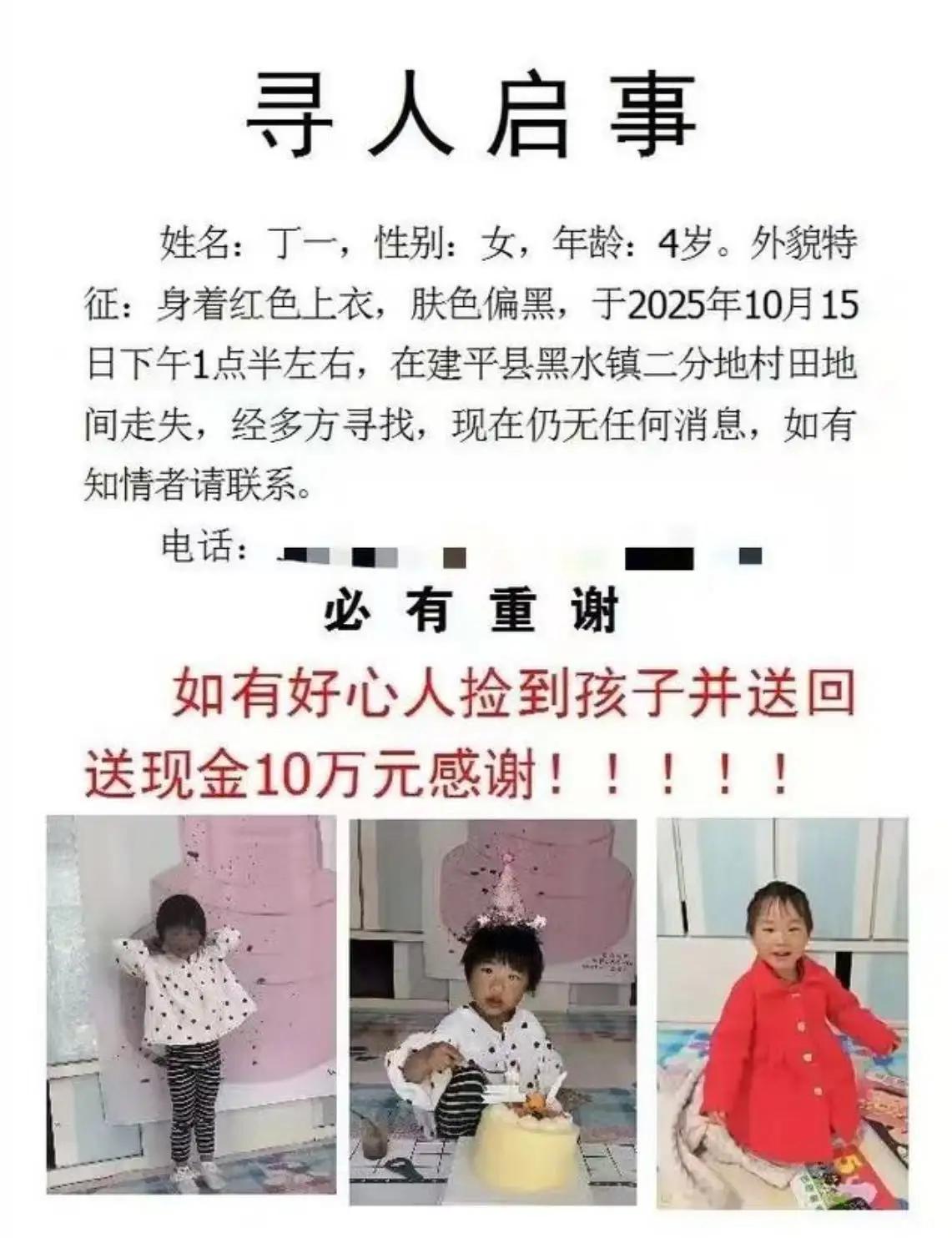

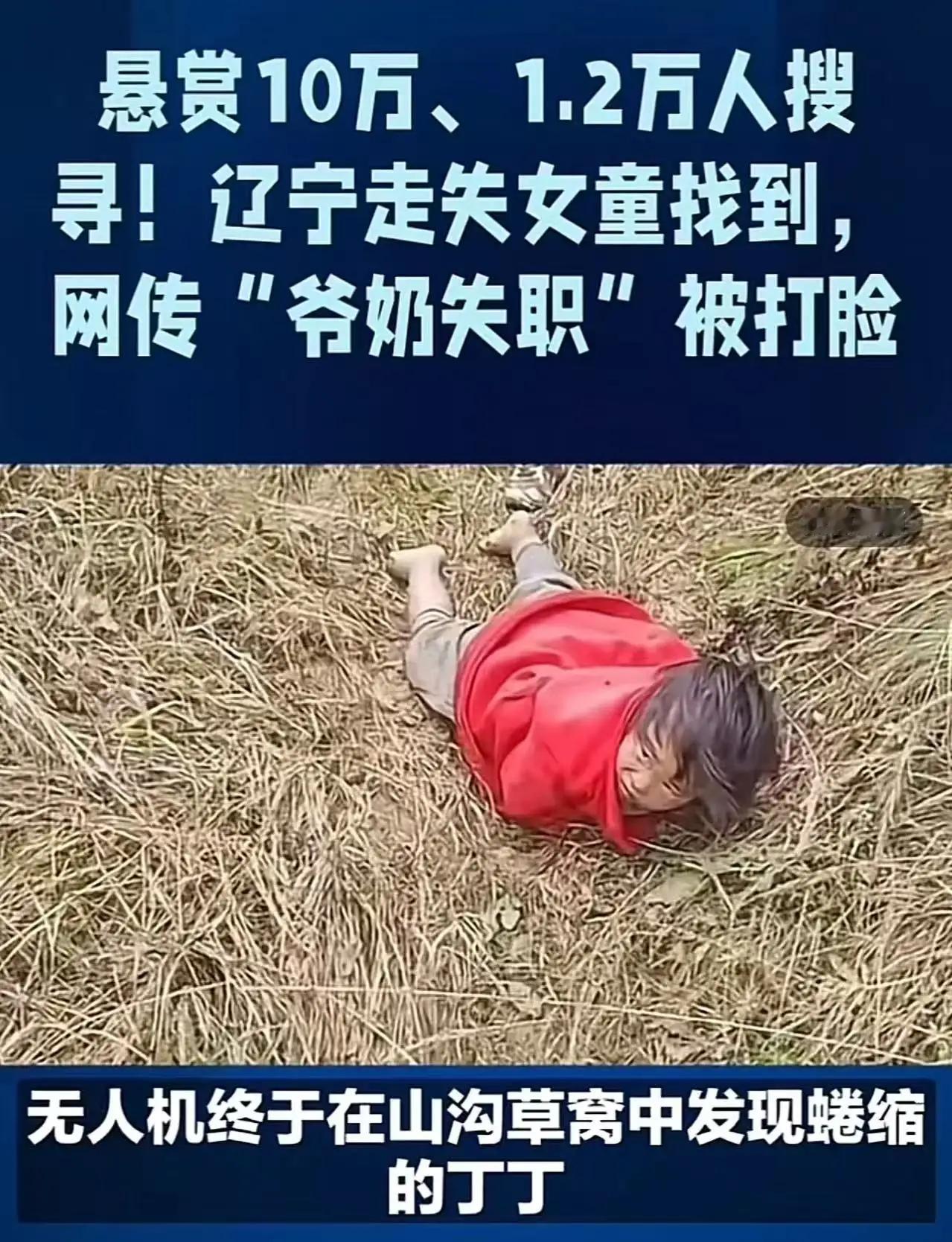

辽宁失联的四岁小女孩被找到了,但随后的问题也来了!孩子父母承诺找到孩子给10万感谢费,这钱到底该不该给? 这么长时间,荒郊野外,经历过低温雨淋,没吃没喝,一个4岁的孩子能够生存下来,真的是万幸! 而孩子父母在孩子丢失以后,承诺谁找到孩子,给谁10万元酬劳。 看新闻是无人机发现的,但无人机是谁的不知道。搜救现场除了警方,还有很多好心人自愿加入搜救。 现在孩子安然无恙,大家都高兴。但孩子父母的悬赏承诺,也引发了热议: 有人说,这只是父母在极度焦虑下的“情感表达”,本无可厚非。毕竟,谁都希望能用一点“奖励”激励更多善意的力量,早点找到自己的孩子。而且,10万元的悬赏金额,也不算天价,算得上是一次诚意满满的“感谢”。 但也有人提出疑问:这笔钱,究竟该不该给?如果一开始就用“悬赏”来寻找孩子,是否会扭曲了救援的本质?变成了“价格战”——谁出得多,谁的线索越有价值?这会不会让一些“急功近利”的人利用这份悬赏,制造虚假线索,甚至出现“假线索、假线人”的情况? 更深层次的问题在于:这笔钱的归属,是否会影响公众的情感共鸣?如果这笔钱被“强制”支付,是否会让人觉得,善意的帮助变成了“买卖”,反而削弱了人们纯粹的善心?反过来,如果父母选择不支付,又会不会让人觉得他们太过冷漠,缺乏感恩之心? 其实,这场事件折射出我们社会的一个微妙平衡——在危机时刻,激励机制可以成为“助推器”,但也必须有底线和理性。孩子的安全和家庭的情感,是最重要的。而这份悬赏,究竟该不该给,答案或许没有绝对。 有人会说:这只是个“奖励”,不代表父母的感情不真;有人会反驳:一份“悬赏”,可能会让善意变得功利。究竟,怎样的选择,才是最符合人性最温暖的体现?这也许是每个社会成员都在思考的问题。 更重要的是,我们要反思:在面对突发事件时,社会的支持和公共的善意,是否应该超越金钱的界限?孩子平安归来,才是最珍贵的礼物。而我们,作为社会的一份子,能不能用更理性、更温暖的方式,去守护每一个家庭的希望?这,才是值得深思的真正意义。头号周刊 失联孩子