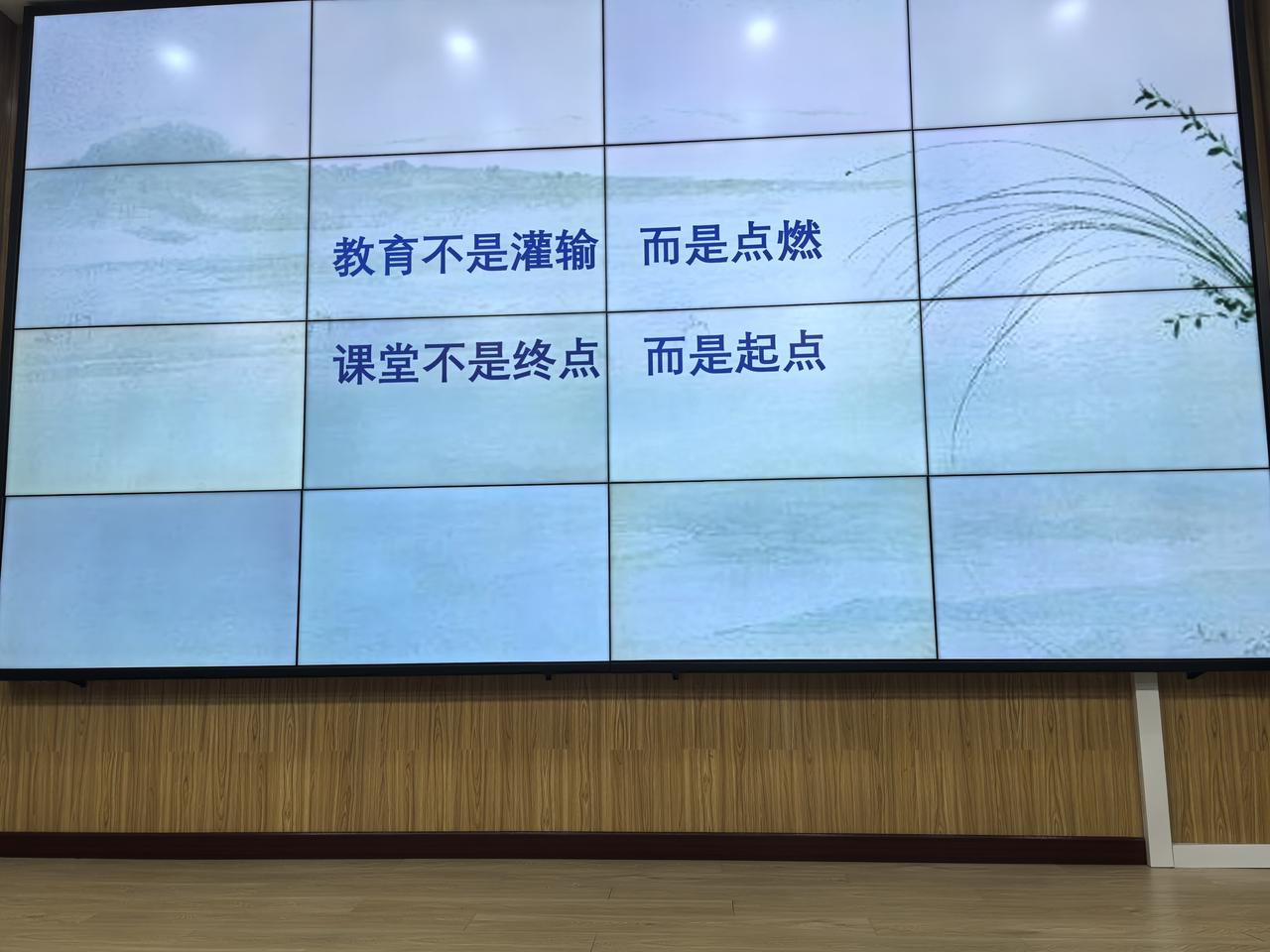

教育的“点燃”与“起点”:解锁成长的双重密码 “教育不是灌输,而是点燃;课堂不是终点,而是起点”的话语,如同一把钥匙,精准打开了教育本质与课堂价值的思考之门。这两句话,既道破了教育的核心逻辑,也标定了课堂的应然定位,为当下的教育实践提供了深刻的启示。 一、教育:从“灌输”到“点燃”,唤醒内在成长力 “教育不是灌输,而是点燃”,承袭了苏格拉底“产婆术”与第斯多惠“教育的艺术不在于传授本领,而在于激励、唤醒和鼓舞”的思想内核。 传统“灌输式”教育,常将学生视为“等待填充的容器”,教师把知识、技能生硬地“倒”给学生,却忽视了学生作为“生命体”的主动性。而“点燃”式教育,更像一场“心灵的唤醒”:教师是“点火者”,通过创设情境、引发思考、激发兴趣,让学生内心对知识、对世界的好奇与渴望“自燃”。 比如,教“水循环”时,“灌输”是直接讲解“蒸发、凝结、降水”的定义;“点燃”则是带学生观察清晨树叶上的露珠,追问“露珠从哪来,又会到哪去”,让学生在探究中主动触摸科学的奥秘。这种“点燃”,点燃的不仅是对知识的兴趣,更是自主学习、终身探索的内在成长力。 二、课堂:从“终点”到“起点”,延伸成长的半径 “课堂不是终点,而是起点”,打破了“课堂=知识传递完毕”的惯性认知,重塑了课堂的价值——课堂是学生成长的“跳板”,而非“终点线”。 过去,不少课堂以“完成教学任务”为目标,学生课上记住公式、背会课文,便算“终点达成”。但真正的教育,课堂只是“开启探索的按钮”:学会一篇课文,是为了让学生从此爱上阅读、自主创作;掌握一个实验,是为了让学生对科学探究产生持续的热情,课后主动去实验室、去大自然中寻找答案。 就像数学课堂上学会“比例”,“终点思维”满足于学生会解课本习题;“起点思维”则会引导学生思考“生活中哪些地方用到比例?”“能不能用比例知识设计一个小发明?”——课堂结束时,学生带着问题与好奇走出教室,才是教育真正的“起点”:成长从课堂延伸到课外,从学校辐射到生活的每一个角落。 三、双重转变:指向“全人成长”的教育新生态 这两句话的背后,是教育从“知识本位”向“人本位”的深层转型,指向一种“全人成长”的教育新生态: - 学生视角:从“被动接受者”变为“主动探索者”。学生不再是“等待被灌满的瓶子”,而是“渴望被点燃的火焰”,在课堂的“起点”上,自主拓展学习的深度与广度; - 教师视角:从“知识搬运工”变为“成长引路人”。教师的职责不再是“把知识讲完”,而是“把学生的热情点燃”,并为学生的课后探索“铺设路径、提供支持”; - 教育生态视角:从“封闭的课堂”走向“开放的成长场”。课堂与课外、学校与社会的边界被打破,教育的触角延伸到更广阔的空间,让学生在持续的探索中,成长为既有知识根基、又有精神追求的完整的人。 教育的美好,正在于这种“点燃”与“起点”的相互成就:课堂上被“点燃”的好奇,成为课后探索的“起点”;课后探索的收获,又反过来让下一次课堂的“点燃”更具力量。当教育真正实现“不是灌输,而是点燃;不是终点,而是起点”,学生的成长便有了源源不断的内驱力,教育也真正回归了“育人”的本质。