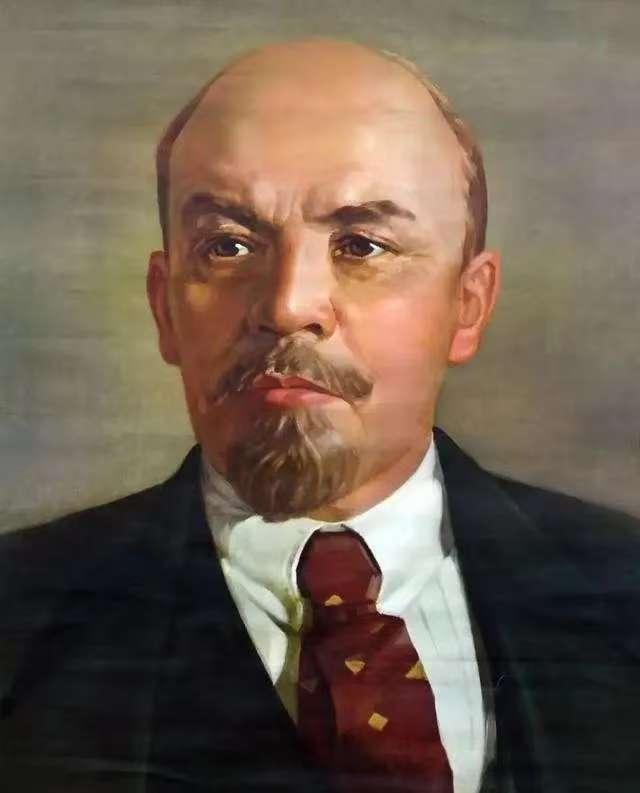

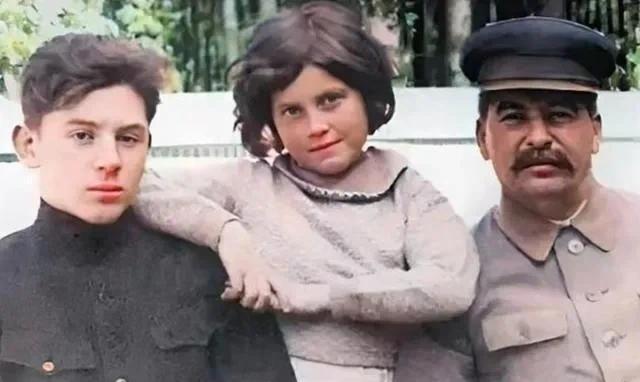

列宁遗体只剩10%,每年维护费用高达百万美元,大多数人建议将其下葬,普京:只要有我在,谁也不能动!普京为何不愿意将列宁下葬呢? 红场上那座阴冷肃穆的石质建筑,静默地矗立了近一个世纪。 一具遗体躺在透明的水晶棺中,面容苍白,衣着整齐,仿佛时间在这里冻结,而这个人,就是弗拉基米尔·伊里奇·列宁。 今天的列宁遗体,已经不是1924年那个冬天躺入棺中的原貌了。 根据俄罗斯国家杜马文化委员会成员梅金斯基的说法,如今保留下来的,只有大约10%的原始生物组织。 剩下的,是经过高科技“修补”的人工结构、硅胶替代物、银盐溶液注入的血管系统,甚至连皮肤和眼睑的颜色,也要靠定期人工上色来维持。 每年,维护这尊象征的成本约为1300万卢布,折合约20万美元。 虽然并非传言中“百万美元”的天价,但在俄罗斯经济压力持续的背景下,这依旧不是一笔小数目。 更何况,这笔费用并不来自国家预算,而是主要由俄共相关基金会和左翼支持者通过捐款维持。 问题来了:既然遗体已非完整,且社会成本不低,为何不顺应大多数民意,将其下葬? 2024年,俄罗斯民调机构VCIOM发布数据显示,超过57%的俄罗斯人认为列宁应被安葬,勒瓦达中心的数据更高,达到63%。 尤其是年轻一代,更倾向于将他视为历史人物,而不是需要永久供奉的“神”。 “我们需要面向未来,而不是守着过去的尸体。” 一位莫斯科大学的年轻学生在采访中说,东正教会也多次公开表示,展示遗体的做法违背了基督教的传统葬礼习俗。 但就在这样一个社会共识逐渐形成的氛围中,普京却在多个场合明确表态:“只要我还在位,谁也不能动列宁!” 这不是戏剧性的夸张,而是2021年他在接受《俄罗斯24台》采访时的原话。 要理解普京的态度,必须先回到1924年。 那一年,列宁病逝后,苏联高层迅速决定将其遗体保存于世,这不是出于哀悼,而是出于政治。 列宁不仅是十月革命的精神领袖,更是苏维埃国家的象征,他被神格化,是为了让新生的苏联政权找到一个“合法性核心”。 他的遗体被保存下来,成为一种视觉上的权力延续,一种永恒存在的“领袖形象”。 而列宁本人呢?他并不希望被如此对待,据其遗孀克鲁普斯卡娅所说,列宁生前曾明确表示希望普通下葬,不搞特殊待遇。 她甚至为此写信给领导人请求尊重列宁的遗愿,但毫无效果,他被葬入红场的那一刻起,就已不再是一个人,而是一个政治工具。 到了今天,列宁不再是国家的中心人物,但他的象征意义并未消失,普京深知这一点。 尽管他本人并不推崇苏联的集体主义体制,甚至多次批评苏联的历史错误,但他也多次表示:“没有苏联,就没有今天的俄罗斯。” 保留列宁的遗体,不是对其理念的认同,而是对国家历史连续性的维护。 对普京而言,贸然将列宁下葬,可能会被解读为对苏联及其历史的彻底否定,这不仅会激怒俄共及其支持者,更可能在当下社会矛盾频发的局势下,引发不必要的政治骚动。 普京一直擅长在“历史”与“现实”之间做平衡,他既不完全继承苏联路线,也不会彻底抛弃它,列宁遗体,正是这个平衡点之一。 更重要的是,列宁墓不仅是一个纪念场所,更是一块象征性的历史“压舱石”。 尤其是在俄罗斯社会陷入方向焦虑的背景下,这块石头似乎给人带来某种心理安定——无论现实多么不确定,至少这里还有一个“永远不变”的存在。 当然,这种“永远”是高昂的。 列宁实验室每年要进行三到四次“深度修复”,包括为皮肤补色、替换已坏死的组织、更新防腐液、检测微生物侵蚀风险等等。 这是一项极其精密的工程,稍有不慎,就可能让这具“遗体”迅速腐烂,专家们形容它是“悬在科技和时间之上的一场博弈”。 而这样的博弈,其实并没有赢家。 2012年,普京曾短暂考虑将列宁遗体迁出红场,当时的设想,是将其移至诺沃杰维奇公墓,与其他苏联领导人合葬,给历史一个“体面”的句号,但最终,这个提议很快被内部否决。 叶利钦时代曾试图削减相关支出,也一度停拨国库资金用于维护,但那时的俄罗斯尚在急剧转型之中,社会对苏联的评价也更为激烈而割裂。 而如今的俄罗斯,普京更倾向于稳健——不管是对过去,还是对未来。 在这个逻辑下,列宁遗体的存在,已然超越了生死,它不是一具尸体,而是一部“活的历史装置”。 它提醒人们,曾有过一个苏联,曾有过一种理想,也曾有过无限的争议,而普京的“谁也不能动”,更像是一种冷静的权力宣言。 问题是,这种维持还能持续多久? 随着一代代年轻人对苏联情感的淡化,列宁的象征地位也在逐渐消解,越来越多的人不再愿意为一具“技术拼接”的遗体买单。 直到那一天,红场上的水晶棺仍将在沉默中发出无声的疑问:究竟该如何面对曾经的历史?是继续供奉它?还是终于,让它安息? 参考资料:环球网 2012-12-12 14:20 《俄总统发言人称谈论列宁墓改迁问题不切实际》