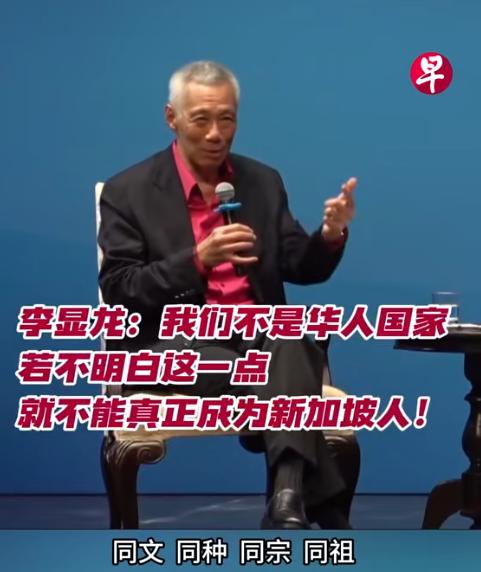

一位新加坡华人终于说了实话,他表示,在新加坡的华人,根本不在乎中国到底好不好,很多人都有一个误区,认为新加坡有70%的华人人口到这里,华人一定是最受欢迎的,但是恰恰相反。 新加坡74.3%的人口是华人,但高达91%的新加坡华人首先认同自己是“新加坡人”,而非“华人”。 这种身份认知背后,是新加坡近半个世纪以来有意识的国家建构和身份重塑。 新加坡从 1965 年独立后,就一直强调 “新加坡国民身份”,而非 “华人身份”。当地华人大多是三四代移民的后代,从小接受的是 “新加坡价值观” 教育,课本里讲的是新加坡的历史、地理和社会规则,家庭里虽然还保留部分华人习俗,但日常交流、工作生活都围绕 “新加坡” 这个主体展开。 就像那位华人说的,“我们每天关心的是组屋申请、中央公积金缴纳、新加坡的经济数据,中国的 GDP 增长、科技突破,更多是新闻里的内容,不会影响到我们的日常决策”。 而且新加坡是外向型经济体,民众更关注全球市场动态,比如美国的利率变化、东盟的贸易政策,对中国的关注程度,和对其他大国的关注没太大差别。 更关键的是,新加坡的 “华人占比高” 和 “华人受欢迎” 完全是两回事。新加坡推行的是 “多元种族政策”,宪法里明确规定马来人是 “原住民”,还设立了 “马来人特权”,政府部门、军队里,也会刻意平衡各民族的比例,不会因为华人占比高就偏向华人。 在社会福利、教育资源分配上,更是强调 “种族平等”,甚至会对少数族裔有轻微的政策倾斜,比如升学时少数族裔学生有一定的加分政策。 那位新加坡华人举了个例子,“在学校里,老师会特意鼓励马来族、印度族同学参与活动,要是华人学生表现太突出,还会被提醒‘要照顾其他种族同学的感受’”。 这种 “不偏向华人” 的氛围,还体现在文化认同上。新加坡虽然有华人文化元素,但更多是 “本土化改造” 后的版本。比如当地的 “娘惹文化”,是华人移民和马来人通婚形成的独特文化,服饰、饮食都融合了两者特点。 春节时除了贴春联,还会和马来邻居分享 “油角”,和印度朋友交换糖果,更像是 “新加坡全民节日”,而非单纯的华人节日。 在语言上,新加坡华人虽然大多会说华语,但日常工作、官方场合主要用英语,华语更多是家庭、社交场合的 “辅助语言”,而且口音、用词都有本地化特色,和中国大陆的华语差异不小。这种文化上的 “疏离感”,也让新加坡华人对 “中国” 的情感连接没那么强。 很多人误以为 “华人占比高 = 华人受重视”,其实是忽略了新加坡的生存逻辑。新加坡国土面积小、资源匮乏,周围都是马来族占多数的国家,推行 “多元种族政策” 是为了避免被周边国家孤立,也是为了维护国内稳定。 要是偏向华人,很可能引发其他种族的不满,甚至影响国家安全。那位新加坡华人说得很实在,“新加坡的核心是‘新加坡利益优先’,不管是华人、马来人还是印度人,首先得是‘新加坡人’,然后才是某个种族的人。 政府不会因为你是华人就给你特殊待遇,也不会因为你是少数族裔就歧视你,大家都是平等的新加坡公民”。 在就业、社交领域,这种 “种族平等” 也体现得很明显。比如在新加坡的大企业、跨国公司里,高管职位不会刻意偏向华人,马来人、印度人只要能力够,一样能当 CEO、部门主管;在邻里交往中,大家更看重 “是否遵守社区规则”“是否友善”,而非 “是什么种族”。 有数据显示,新加坡跨种族婚姻比例从 2010 年的 15% 上升到 2024 年的 28%,越来越多的新加坡人在择偶、交友时,不再把 “种族” 作为首要考虑因素。 那位华人还提到,“我身边有不少华人朋友,最好的闺蜜是马来人,生意伙伴是印度人,大家一起吃饭、旅行,根本不会在意对方的种族,更不会因为自己是华人就觉得高人一等”。 当然,这并不意味着新加坡华人 “排斥中国”,只是 “不格外关注”。比如中国的短视频、影视剧在新加坡也有不少受众,中国游客去新加坡旅游,华人商家也会热情接待,但这些更多是 “文化交流”“商业往来”,而非 “情感认同”。 就像那位华人说的,“中国好或不好,对我们的生活影响不大;我们更关心的是,新加坡能不能保持稳定、经济能不能持续发展,自己能不能过好小日子”。 这种认知差异,其实是不同国家发展路径的结果。中国是 “单一民族为主的国家”,华人是绝对主体,文化认同、国家认同高度统一;而新加坡是 “多元种族国家”,需要在不同种族间寻找平衡,“新加坡认同” 高于一切种族认同。 中国发展得再好,也不会直接降低新加坡的房价,所以那句“不在乎中国到底好不好”,听起来冷漠,但其实合情合理。 这不是忘祖,而是现代国家认同的必然结果,血缘归血缘,生活归生活。