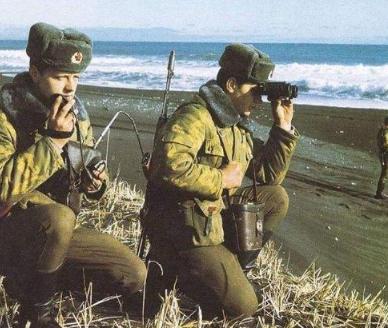

1958年黑龙江一产妇大出血命悬一线,村民紧急向苏联边防军求救,没成想苏军直接派出直升机冒死跨国抢救产妇![无辜笑] 当时江边小村传来产妇的呻吟,董家媳妇生下孩子后突然血流不止,土炕上的棉花很快被浸透,接生婆搓着手连连叹气,退伍老兵董贵福蹲在院门口,这个曾在东北抗日联军见过无数生死的老兵,第一次感到彻骨的无力。 “去江对岸找苏联老大哥吧!”村里老支书这句话让所有人愣住了,当时中苏关系已现裂痕,跨境求助要冒政治风险,但望着奄奄一息的妻子,董贵福连夜往乡里跑,消息沿着边境线层层传递,出乎意料的是,苏方指挥部在收到信息后立即回应:“立即组织救援。” 这种高效不仅源于人道主义,董贵福的身份起了关键作用,抗战时期他作为苏军情报员多次穿越火线,获得过刻着斯大林像的金属奖章,他牺牲的弟弟董贵寿更是被追授朱可夫勋章,这些在苏军档案里都有记载。 飞行员阿尔谢年科夫接到命令时,窗外风速已达每秒15米,他果断放弃笨重的运输直升机,改驾轻巧的教练机冲破乱流,与此同时女医生拉拉波里扬可往急救箱里塞满止血钳和血浆代用品。 当教练机在村民用床单红旗标记的场院颠簸着陆时,产妇已因失血3000毫升陷入昏迷,拉拉波里扬可立即实施静脉输液,用绷带加压捆扎出血点,随行的导航员不断测算着返航航线和重量配比,多带一个家属都可能影响飞行安全。 被送往伯力州立医院时,董氏的血红蛋白只剩正常值的三分之一,医院血库的O型血储备不足,三位刚下夜班的苏联护士当即伸出胳膊,手术持续六小时,主刀医生后来回忆:“除了子宫大面积撕裂,还发现胎盘组织残留。” 在董氏昏迷的三天里,产科护士们轮流照看她刚出生的儿子,她们用牛奶和米汤搭配喂养,还给皱巴巴的婴儿起了个俄语名字“安德烈”,意为勇敢者。 整整38天后,运输机载着康复的母子降落在村头,苏军不仅送来够吃半年的黑列巴和罐头,还有二十套不同尺寸的婴儿服,这些带着樟脑丸气味的衣物,后来被董家媳妇改成了拼布襁褓。 时间跳到2006年秋,八十岁的阿尔谢年科夫拖着带旧伤的腿辗转找到这个边境村落,他惊讶地发现当年的泥泞土路变成了柏油公路,江对岸曾起降教练机的荒滩立起了边防哨所。 董双森捧着那条米黄色拉绒毛毯出现时,老飞行员瞬间红了眼眶,这正是当年他盖在产妇担架上的飞行毯,原来董家一直用布套精心保管着这条毯子,母亲临终前嘱咐:“见到恩人时,用它擦擦汗。” 两位语言不通的老人坐在江边新修的观景台上,望着货轮穿梭的江面,翻译后来告诉董双森,阿尔谢年科夫反复说着:“我们当年都知道,救活一个母亲,就是救活一个家。” 这场跨越48年的重逢被收录进《中俄边境人文交往档案》,2018年俄罗斯驻沈阳总领事馆在整理旧档时,发现了当年签发的特别通行证存根,背面钢笔字仍清晰可辨:“基于人类共同情感的特殊放行。” 现在江对岸的俄罗斯小镇仍流传着这个故事,当地博物馆里保存着仿制的救援场景模型。每年开江时节,总会有老人指着江心说:“看,那就是‘安德烈’的故乡。” 网友们感动不已: “这故事看得眼眶发热,那个年代能跨国救援真的太不容易了,不愧是老大哥时期的战友情。” “飞行员冒着风暴开教练机救人,这才是真正的国际主义精神,现在很少见到了。” “原来背后还有抗日英雄这层关系,董老爷子值得这样的对待!致敬!” “看到苏联妇女主动献血、医生轮流喂奶的细节破防了,人性光辉超越国籍。” “2006年老人带着孙女来中国这段好戳泪点,跨越半个世纪的牵挂啊。” “建议拍成电影!比现在很多虚构的跨国题材更有感染力,历史真实故事最动人。” “黑龙江老乡来说一句,我们这儿老一辈人都知道这事,当年还登过《黑龙江日报》。” “现在中俄关系好了,这种故事更应该多宣传,比外交辞令更有温度。” 这段跨国生死救援中,最打动你的是军人的使命、医护的仁心,还是跨越时代的感恩? 官方信源:中国青年报历史报道