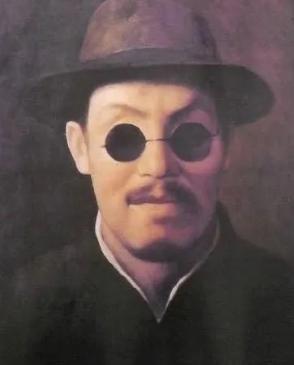

1949年著名二胡演奏家储师竹正在上课,突然叫停学生的训练:“这是什么曲子,谁写的?”学生老实回答:“这是无锡街头一个瞎子艺人瞎拉的。”没想到,这件事竟然拯救了一首世界名曲。[无辜笑] 这首无名乐曲正是后来闻名世界的《二泉映月》,而它的创作者阿炳,此时正隐居在无锡的旧巷深处,健康每况愈下,几乎被世人遗忘。 阿炳出生于光绪年间无锡雷尊殿道观,父亲华清和是观中道士,母亲是当地一位寡妇,这段感情在当时备受非议,使得他的童年充满波折,八岁那年,他被父亲接回道观抚养,但对外只能以师徒相称。 在父亲的精心教导下,他自幼展现出卓越的音乐才能,他熟练掌握了二胡、琵琶等乐器,年仅十七岁就成为当地宗教仪式中备受赞誉的乐师,然而青年时期的他因涉足不良场所逐渐消沉,最终因感染梅毒导致双目失明,不得不走上街头卖艺求生。 失明后的他戴着墨镜,手持二胡,行走在无锡的街巷间,在这段艰难岁月里,他将生活体验融入音乐创作,孕育出《二泉映月》的雏形,许多听众都被他演奏中真挚的情感所打动。 1933年他与寡妇董彩娣组建家庭,生活稍得安定,但长期贫困严重损害了他的健康,由于吸食鸦片,他患上严重肺病,最终无法继续街头表演,仅能依靠修理胡琴维持生计。 转机来自邻居黎松寿,这位音乐爱好者当时在南京国立音乐院求学,师从储师竹教授,一次课前练习时,他无意中奏出记忆中阿炳的旋律,引起老师的浓厚兴趣。 在储师竹的询问下,黎松寿说明了这段音乐的来历,恰巧在场的音乐理论家杨荫浏先生少年时期曾随阿炳学习琵琶,两人当即决定必须尽快保存这些珍贵的民间音乐。 1950年黎松寿专程返回无锡寻访阿炳,此时这位街头艺人已卧床多时,在黎松寿的请求下,阿炳重新执起二胡,奏响了那首熟悉的曲调,黎松寿认真记录乐谱,带回南京。 但专业人士都清楚,仅靠乐谱难以完整保存演奏艺术,杨荫浏先生决定使用学院新购置的钢丝录音机进行实地录音,由于阿炳早已变卖所有乐器,朋友们特地从中兴乐器店借来二胡,曹安和先生则提供了个人收藏的琵琶。 录音前阿炳特意练习数日,尽管身体虚弱,他仍坚持整理仪容出席录音现场,当天八位音乐界人士共同参与了这次重要的录音工作。 当哀婉的乐声响起,在场众人无不被深深打动,阿炳用他布满老茧的双手,将生命经历尽数倾注于旋律之中,录音结束后,这首无名曲作被正式命名为《二泉映月》。 这次录音成为阿炳艺术生涯的绝响,同年冬季这位民间艺术家因病离世,值得庆幸的是,他的音乐通过这次录音得以保存,并最终传播到世界各地。 日本指挥家小泽征尔初次聆听这首作品时深受震撼,认为这样的音乐值得用心聆听,如今《二泉映月》已被联合国教科文组织列入“世界记忆遗产”名录。 从街头即兴演奏到世界经典名曲,《二泉映月》的传承历程令人深思,在我们未曾关注的角落,是否还有更多类似阿炳的民间艺术家,他们的创作是否也面临失传的危机? 网友们感慨万千: “这故事太感人了!阿炳在那么惨的情况下还能创作出世界名曲,真是天才在民间啊!” “所以说好音乐真的能穿越时空,要不是那位学生随手一拉,这曲子可能就永远消失了。” “听着《二泉映月》长大,今天才知道背后这么心酸的故事。艺术家的人生往往比作品更震撼。” “储教授和杨教授真是伯乐!拯救文化遗产需要这样的专业人士,现在太多民间艺术都失传了。” “阿炳的故事告诉我们:哪怕身处绝境,也要坚持热爱。音乐给了他第二次生命。” “想知道现在原版录音还能不能听到?钢丝录音应该特别有历史感吧?” 这首穿越了70多年的乐曲,如今听来依然令人泪目。如果你有机会对阿炳说一句话,最想告诉他什么? 官方信源:中国音乐学院官网