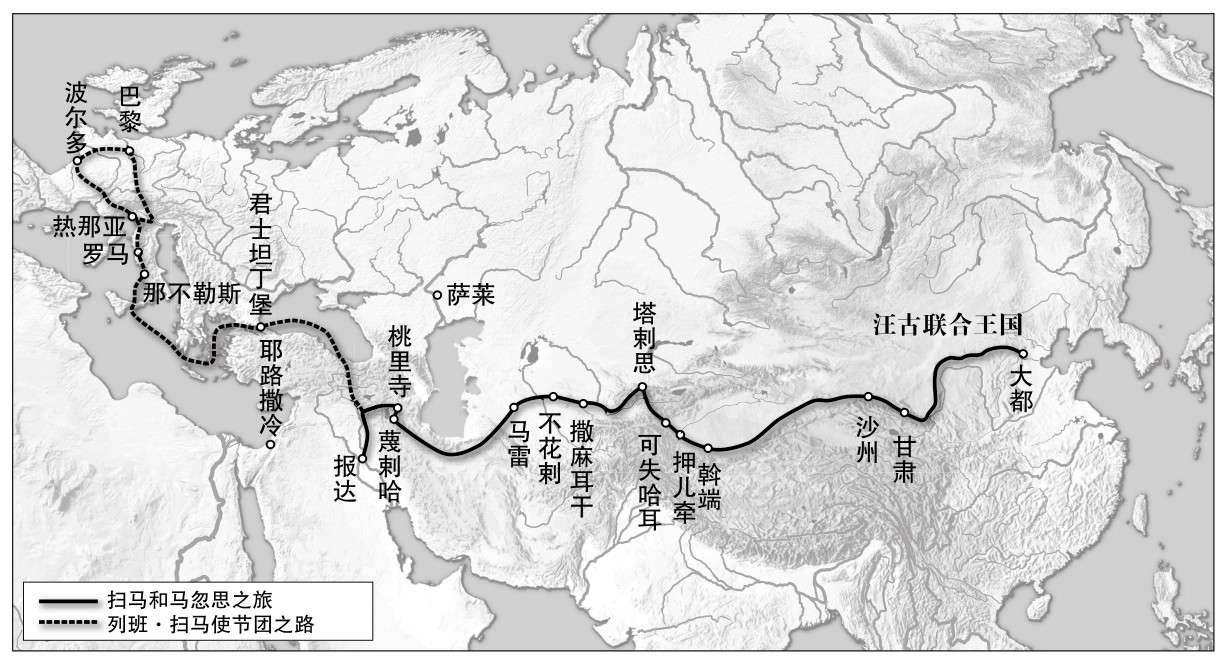

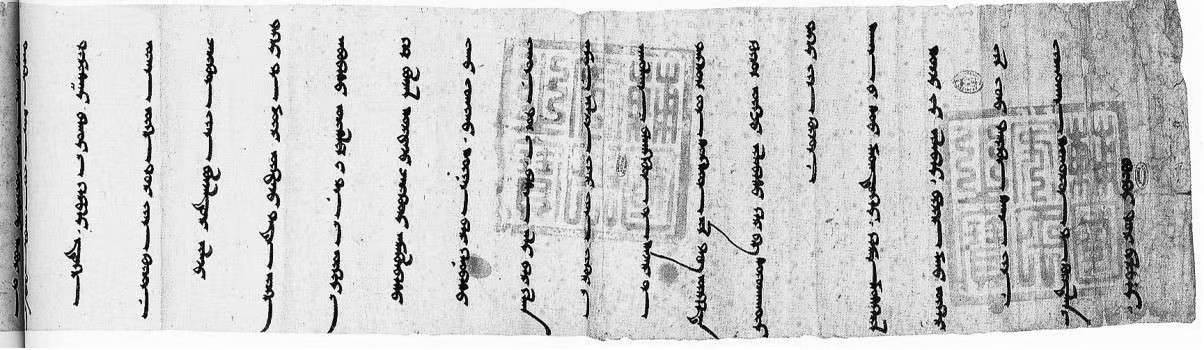

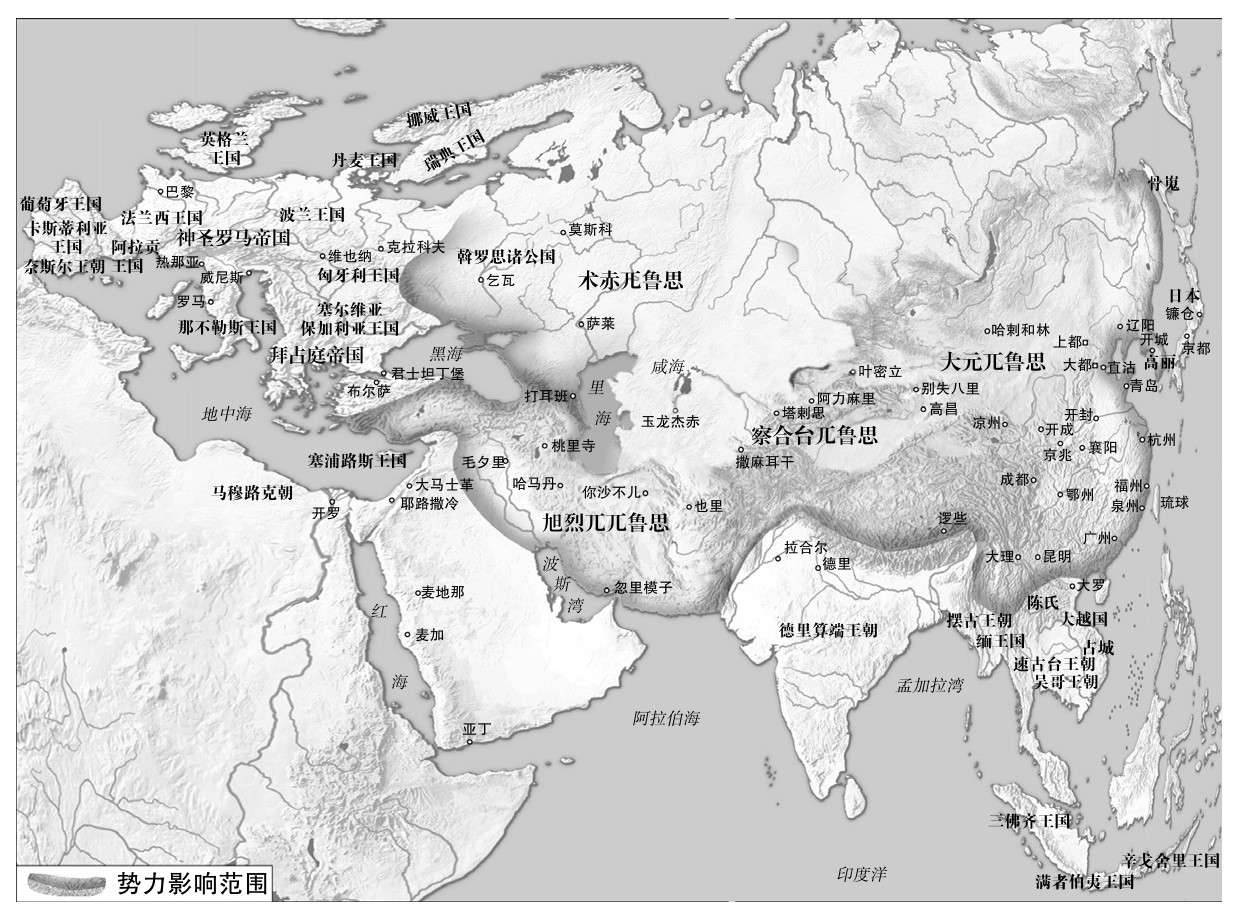

若是评选一位13世纪最伟大的旅行家,马可·波罗当之无愧,《马可波罗游记》让西方人对繁华的东方充满了无尽向往,为大航海时代的到来及全球化的浪潮奏响了序章。 与马可·波罗同一时期,元朝汪古部的列班·扫马和弟子马忽思也踏上征程,西去耶路撒冷朝圣(汪古部信奉基督教聂思脱里教派)。约在1275年,师徒二人在忽必烈的支持下从大都出发,经过了四年的艰难跋涉,才到达伊尔汗国的首都巴格达,会见了伊尔汗阿八哈(忽必烈的侄子)。 伊尔汗国为元朝的属国,阿八哈对于二人的朝圣之旅也相当重视。然而在塞因贾鲁之战后,蒙古军队被埃及马穆鲁克王朝军队赶出了巴勒斯坦,后来又丢掉了叙利亚,师徒二人无法再去耶路撒冷朝圣了,于是就在当地住了下来。 聂思脱里教派的领袖被称为教长或法主,列班·扫马到达伊尔汗国后不久即遇到了教长去世。由于马忽思是汪古部贵族,且受到伊尔汗的青睐,于是被众人推举为第五十八代教长雅八·阿罗诃三世。1287年,阿鲁浑汗意图联合欧洲基督教国家夹击埃及马穆鲁克王朝,为此向马忽思咨询派往欧洲的使节,马忽思推荐了老师列班·扫马。 列班·扫马使团从巴格达出发经黑海到达君士坦丁堡,之后进入地中海,途经了西西里岛,在那不勒斯登岸北上罗马,而后翻越阿尔卑斯山进入法国。使团一行会见了拜占庭皇帝安德努尼卡斯二世、法王腓力四世、英王爱德华一世(当时英王在法国有大片封地,双方在波尔多会晤)、罗马教皇尼古拉四世(使团初到罗马时教皇洪诺留四世去世,在返程时才与新教皇尼古拉四世进行会晤),还亲眼见证了欧洲历史上著名的西西里晚祷事件。 列班·扫马出使的见闻附载于《雅八·阿罗诃三世传》中,相比于马可·波罗旅华的疑点重重(中国的史料没有关于马可波罗的记载,《马可波罗游记》对东方的描绘又过于夸张),列班·扫马的出使具有无可置疑的真实性,不仅欧洲史料有清晰记载,由列班·扫马呈递的阿鲁浑致腓力四世的书信至今仍陈列在法国国家档案馆中。 然而相比于马可·波罗的举世闻名,列班·扫马的事迹却鲜为人知,《雅八·阿罗诃三世传》直到1887年才被世人重新发现。列班扫马之行不为人知的一个重要的原因就是他在欧洲的见闻对蒙古帝国的影响远不如《马可波罗游记》对欧洲的震撼。东方世界忽视了来自西方的信息,当蒙古帝国崩溃,东西方联系再次被切断后,东方世界最终错失了近代化之前认识西方的最后一扇窗口。东方世界再次看到西方时,眼前已是一支船坚炮利的舰队。