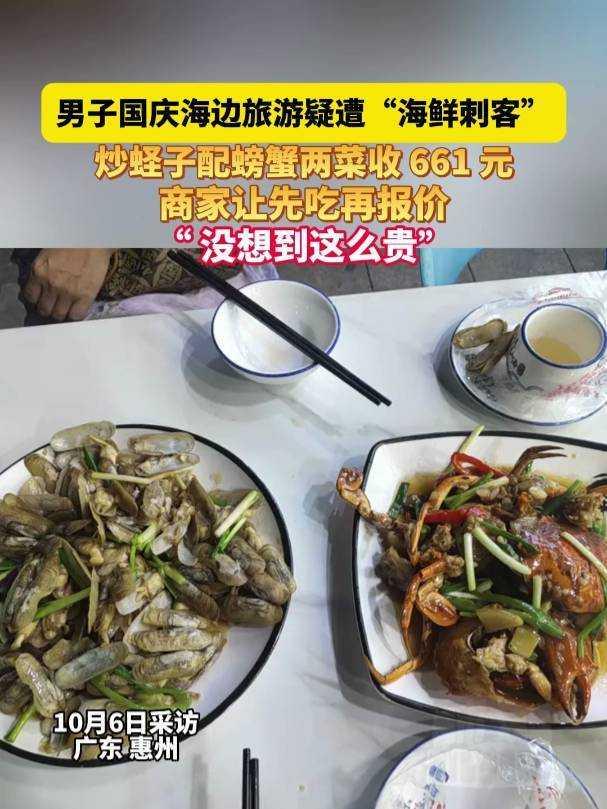

“先吃再报价”这五个字,本身就藏着猫腻。游客点单时主动问价,店家不明确告知,反而用“先吃”搪塞,等结账时甩出661元的账单——这操作哪是“没听清”,分明是利用了游客“不好意思追问到底”的心理,玩了把“事后定价”的套路。 膏蟹288元/斤却按188元/斤算,听起来像让利,可2.4斤收451元,蛏子3斤204元,这些数字背后藏着的“模糊地带”才是关键:称重时有没有“暗箱操作”?是否提前告知“时价”可能高于预期?游客在陌生环境里,既没看到明码标价的菜单,也没拿到称重凭证,等账单出来再辩解“早说过”,谁能举证? 老板说成本高、要公开监控,可消费者最需要的“事前明价”环节被跳过了。旅游旺季的“海鲜刺客”之所以让人反感,就是因为它利用信息差搞“被动消费”——你以为是常规价格,结账时才发现是“天价”,退单嫌麻烦,付钱又憋屈。 说到底,不是海鲜不能卖高价,而是价格必须摆在明处。称重时让顾客看清楚,报价时说明白“这斤数、这价格你能不能接受”,比事后拿监控和成本说事儿更实在。游客或许有疏忽,但店家若真问心无愧,何必在“报价时机”上打擦边球?这账,明眼人一看就知道问题出在哪。