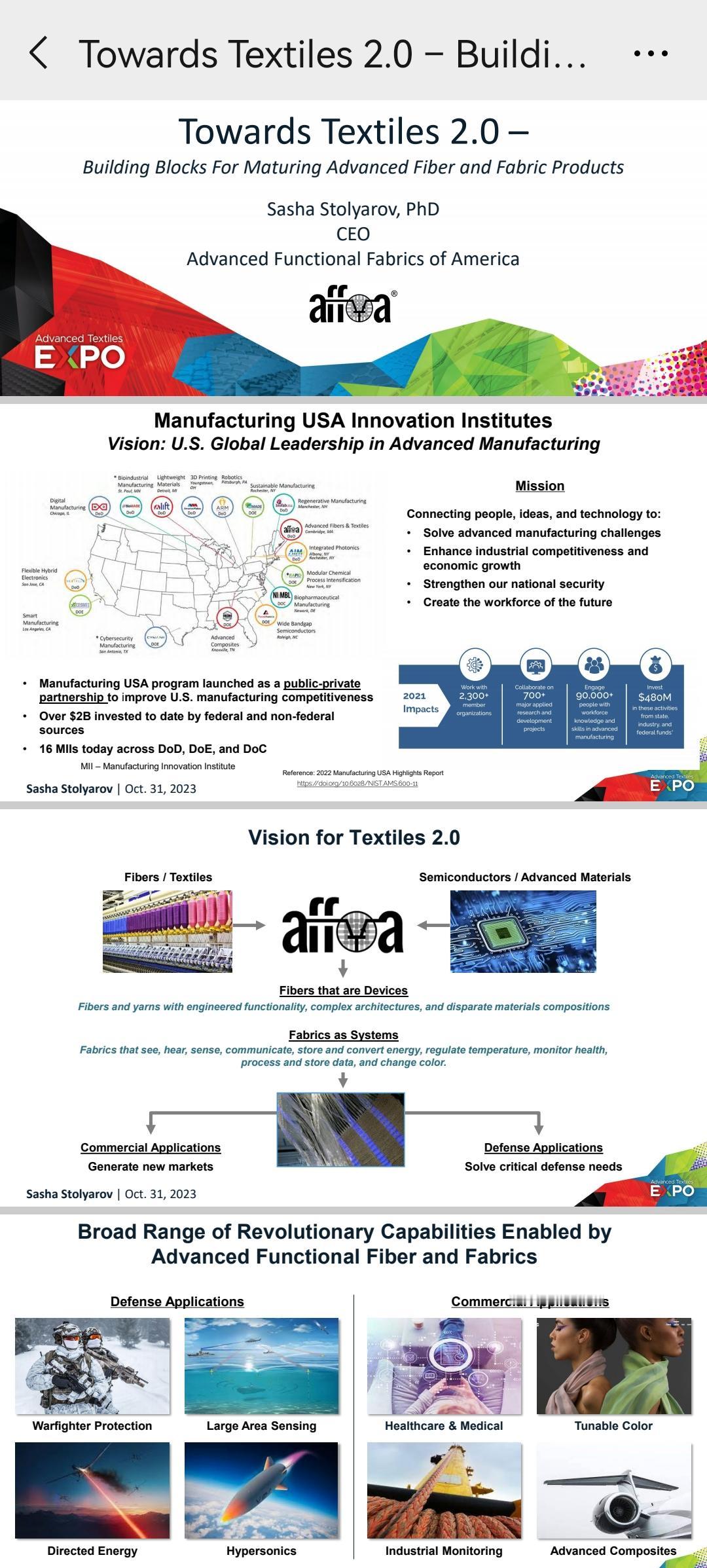

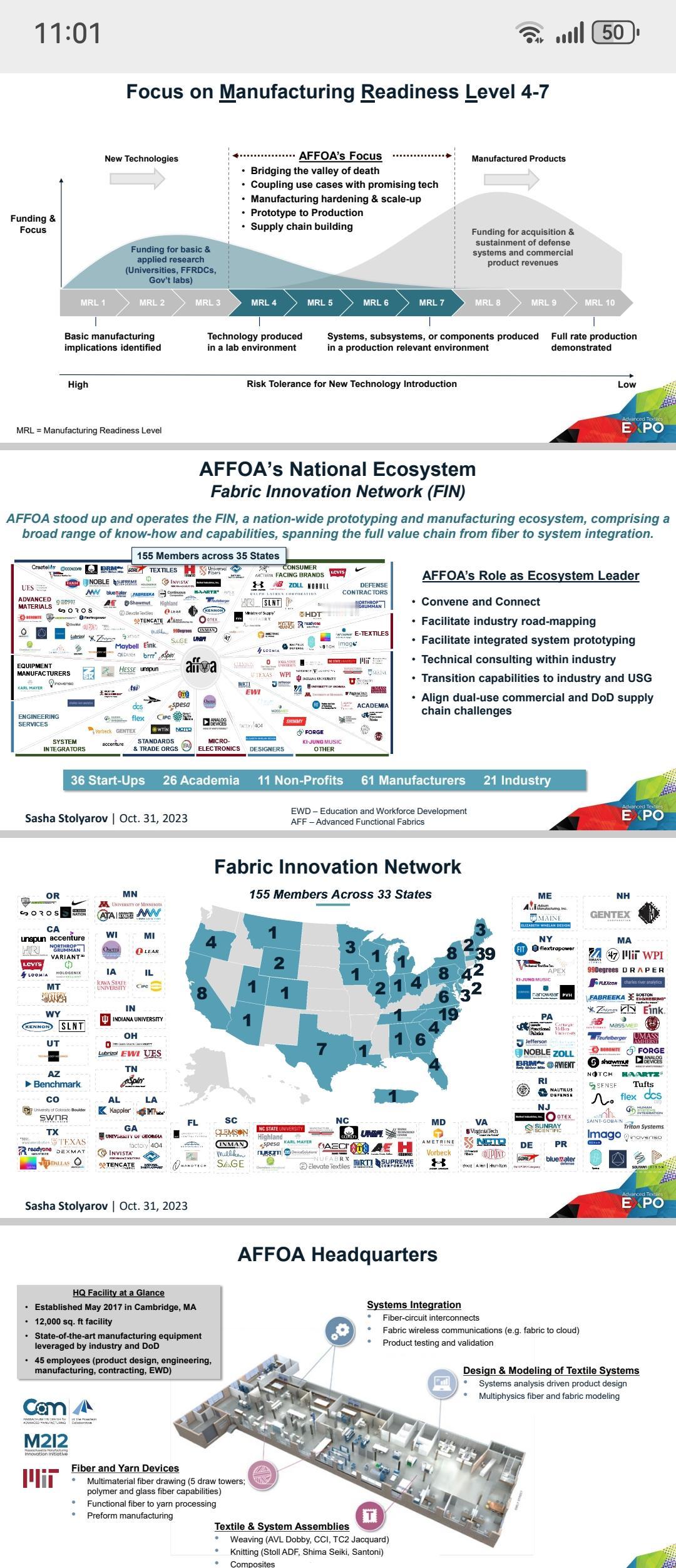

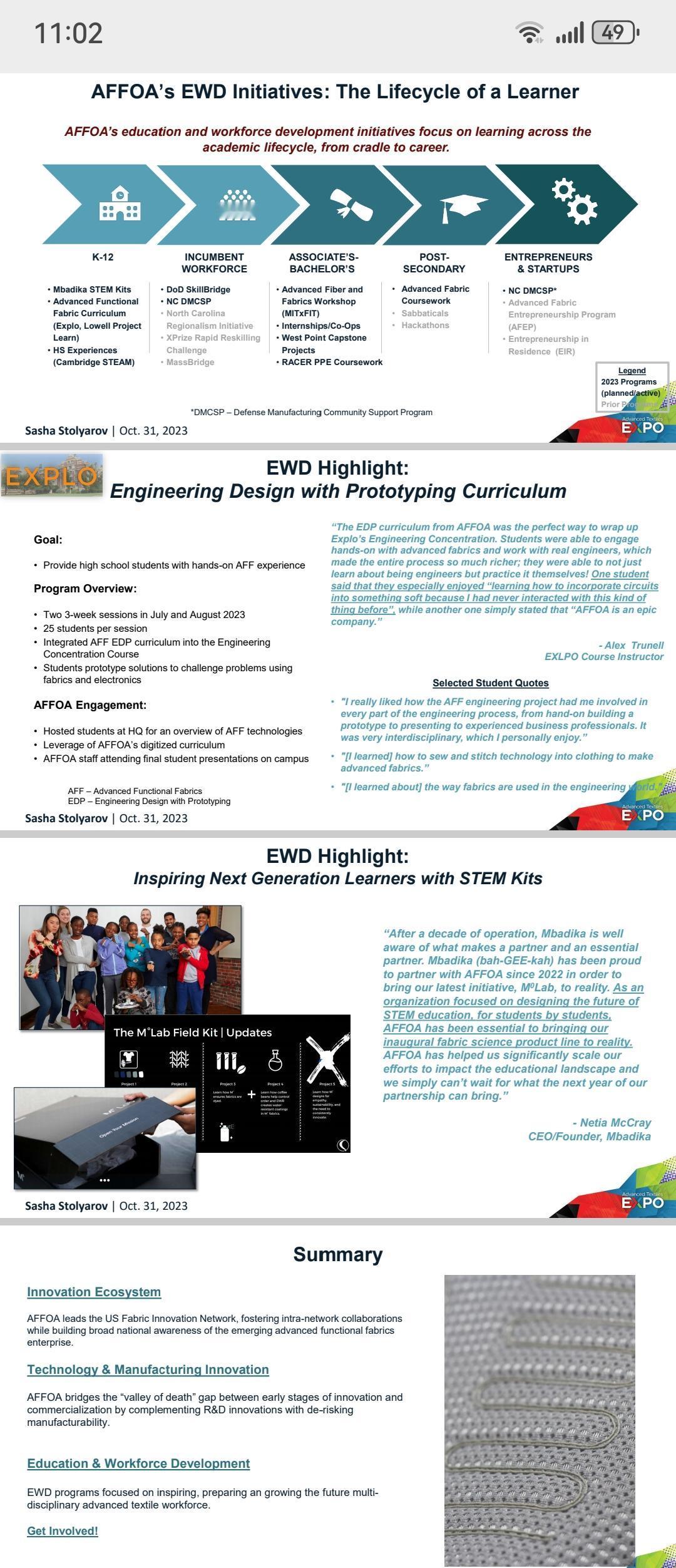

没想到美国制造创新研究院之一的AFFOA先进功能材料创新院,依旧在稳定地工作。 这真是让人印象深刻,美国制造创新研究院从2014年启动,已经过去11年了。我上次牵头写《美国制造创新研究院解读》一书已经过去七年,地缘政治天翻地覆。而美国制造创新院,也无视外部,工作节奏从不变形。 那些看上去老套的东西,每年都在持续更新。它总是在强调企业和大学的联合,它总是在强调人才的培养。 如果你去看它的报告,可以说每年都没有变化。 然而,乏味不代表没有创新的成果。以这家AFFOA而言,麻省理工牵头的中心,正在将纤维与电子与芯片结合在一起。智能纤维,电子服装,将成为未来的方向, 中国在2015年开始启动国家制造创新中心,其实就是模仿这套体系,但现在似乎已经不见踪影了。 当年中国批的第一家是在西安的增材制造研究院国家创新中心,第一件事就是盖了一座气派的大楼。将近10年,从未见过有增材制造的巨大突破。 倒是民营企业类似于拓竹,反而打开了局面。 美国创新,并非只有硅谷传奇,或者是英伟达的芯片崛起,或者是OpenAI这种改变AI历史轨迹的耀眼。 在传统制造业,美国一直在按照创新内在的机制,持续默默地执行既有的磨刀石工作。美国制造也有沉默寡语的修炼闭关的周期。十年如一日执行枝节末梢,而放弃宏大叙事的夺人耳目的视听冲击。 这是美国制造被忽略的一面。美国创新体系不变形,不受流动热资的冲击,真是令人吃惊。 相对而言,中国制造似乎都是在轰轰烈烈的锣鼓声中,和奔涌豪放的热钱资本之中伴随成长。 这两天量子隧穿效应获得了诺贝尔物理奖,不知道是不是会有大量的游资挤入量子计算机,会使得这个萌芽的产业受到巨大的热浪的冲击。对于依然娇嫩的产业,量子计算机还需要一点儿时间去成长筋骨。 制造是一个乏味的事情,它不能靠运动来推动里程碑的突破,也不能靠来游资来维持热情。 它最好的方法就是体系不变形,人员有连贯性,资金持续投入。美国制造创新的基本面,也是靠坐冷板凳方式而发展。当我们在狂热追求所谓的战略新兴产业的时候,可能也悄悄的忽略了传统产业所具有的韧性和更大的爆发力。供应链攻防战