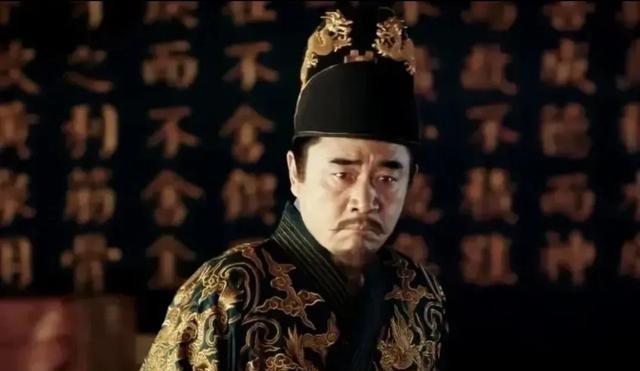

1381年,太子朱标看着问斩名单,惊出一身冷汗,他拿起笔刷刷点点,勾掉了一些人名。朱元璋看后内心不满,他厉声问袁凯:“我和太子,谁做得对?” 说起明朝开国那会儿,朱元璋从一个放牛娃一步步爬到皇帝宝座,靠的就是铁腕手段和一肚子火气。他早年吃够了元朝官吏的苦头,起兵打天下时杀伐决断,建国后更是一点不手软。洪武年间,朱元璋大刀阔斧搞改革,土地分给农民,官场整顿得干干净净,可代价就是血流成河。胡惟庸案一闹,牵扯三万多人头落地,空印案又砍掉上千官员脑袋。整个朝廷上上下下,人人自危,上朝前家里都得像办丧事一样,怕的就是一句话说不对,脑袋就没了。这时候的朱元璋,猜忌心重到极点,一封贺表里带个“光”字,他都能联想到自己年轻时当和尚的光头,立马拉出去砍了。这样的环境,官员们走路都得掂量着脚,稍有闪失就是灭顶之灾。 袁凯这人,本来是个挺能干的家伙。生在松江华亭,早年家里穷,父亲在元朝当小吏,他从小就埋头苦读,经史子集都啃得烂熟。元末乱世,他进府里做文书,笔杆子耍得飞起,写起公文来条理清楚,逻辑严密。明朝一立,洪武三年地方荐他入京,当了监察御史。这官职听着威风,其实就是皇帝的耳目,专门盯着百官有没有猫腻。袁凯上任后,勤勤恳恳,纠察时不留情面,朱元璋一度挺欣赏他,觉得这人靠谱。闲下来,袁凯还爱吟诗,一首咏白燕的七律传得挺广,大家都叫他袁白燕,他自己号海叟,透着股闲适劲儿。可惜,好日子没过多久,就摊上这档子事儿。 太子朱标呢,是朱元璋的长子,从小就跟在老爹身边学治国。生在洪武元年,母亲马皇后管教严,教他读书识礼,还得练兵操练。朱标长大后,性子温和,处理政务总带点人情味,不像他爹那么刚烈。朱元璋宠他,封太子后让他管东宫事,还派他出去巡边抚军,洪武十一年带队巡视西北,沿途整顿军纪,士兵们服帖得很。可父子俩在法度上总有分歧,朱标觉得杀太多人会寒了人心,朱元璋却铁了心要严。洪武三年,朱标就对老爹的一些政策有意见,那时候袁凯也卷进去过,但没闹大。到洪武十四年,这矛盾终于在袁凯身上炸了锅。 事情起因挺简单。朱元璋亲审一批大狱,拟了份死刑名单,里面全是贪墨渎职的家伙,大多牵扯到胡惟庸余党。他让袁凯把名单送去东宫,给太子过目复核。这本是常规流程,太子批阅后改动再报皇帝。可朱标一看名单,觉得有些人罪不至死,尤其是那些小吏,延误文书或少缴赋税啥的,杀太重了。他就删了几个名字,减了些刑罚,改好后让袁凯带回去给朱元璋。袁凯夹着卷宗回宫,本以为没事,谁知朱元璋这次没像平时那样挥挥手让他走人,而是盯着他问了那句要命的话。袁凯没法子,只能说陛下法度严正,太子心肠仁厚。朱元璋一听,火气上涌,觉得这家伙圆滑,两头不得罪,立马斥他老奸巨猾,持两端。这下袁凯知道完了,在朱元璋眼里,这等于没立场,随时可能被拉出去砍。 朝堂上这事儿传开,官员们更慌了。洪武十四年,正是朱元璋猜忌高峰,郭桓案刚过,蓝玉案还没来,中间夹着好几波清洗。袁凯回家后,脑子转得飞快,知道再这么下去,早晚玩完。他直接装疯,第二天就不上朝了,家人赶紧报官,说他突然癫狂。朱元璋不信邪,派人带铁锥去试探,命令多戳几个窟窿,看是真疯还是假装。差役冲进袁家,袁凯披头散发,盘腿坐那儿,锥子扎进肉里,血直流,他愣是忍着,咧嘴傻笑,眼睛直勾勾的。戳了三四下,他还拍手乐,差役没法子,只好信了,回禀朱元璋。可皇帝多疑,又派锦衣卫夜里去查。卫士翻墙头一瞧,袁凯脖子上套铁链,像狗一样拴在窝前,地上爬来爬去,顺墙根捡坨黑乎乎的东西就往嘴里塞,大口嚼着吞。卫士恶心得直想吐,赶紧撤。朱元璋正吃饭呢,听汇报筷子一扔,饭都咽不下去,从此懒得搭理袁凯了。 其实袁凯这疯装得有门道。那坨“屎”不是真的,是家人用面糊拌麻酱捏的,提前备好。链子也是故意套的,膝盖爬得血丝丝的,但咬牙顶住。陆深后来记述过,袁凯这后半辈子过得屈辱,足足佯狂二十八年,洪武末年才慢慢收手,寿终正寝。按《明史·文苑》载,他工诗有名,性子风趣,可惜摊上朱元璋这主子,差点搭上命。朱标那边,继续在东宫操劳,洪武二十五年五月病逝,年仅三十七,朱元璋哭得死去活来,追封懿文太子。这事儿也暴露了父子间的心结,朱标仁厚作风,让朱元璋总觉得不稳当。