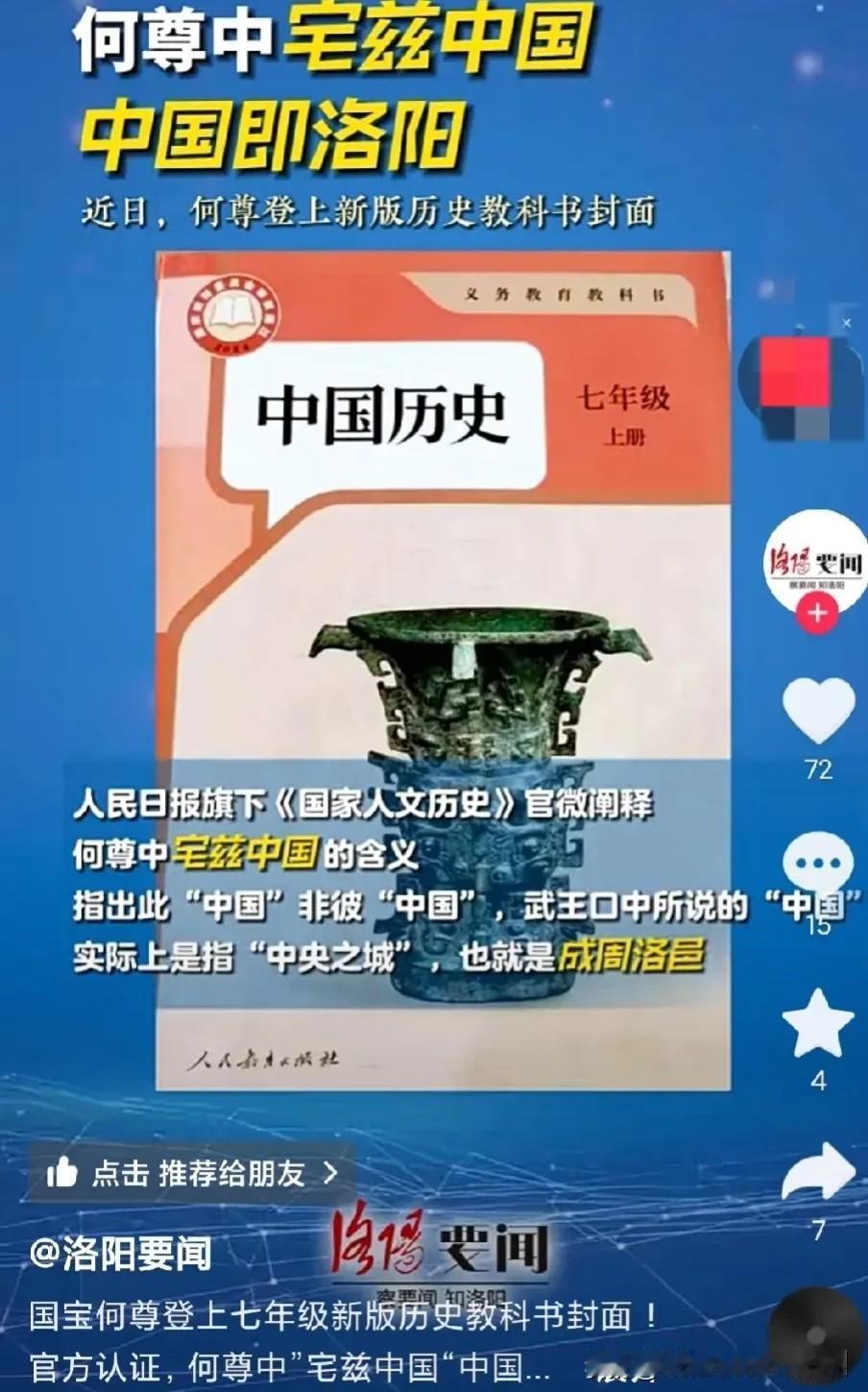

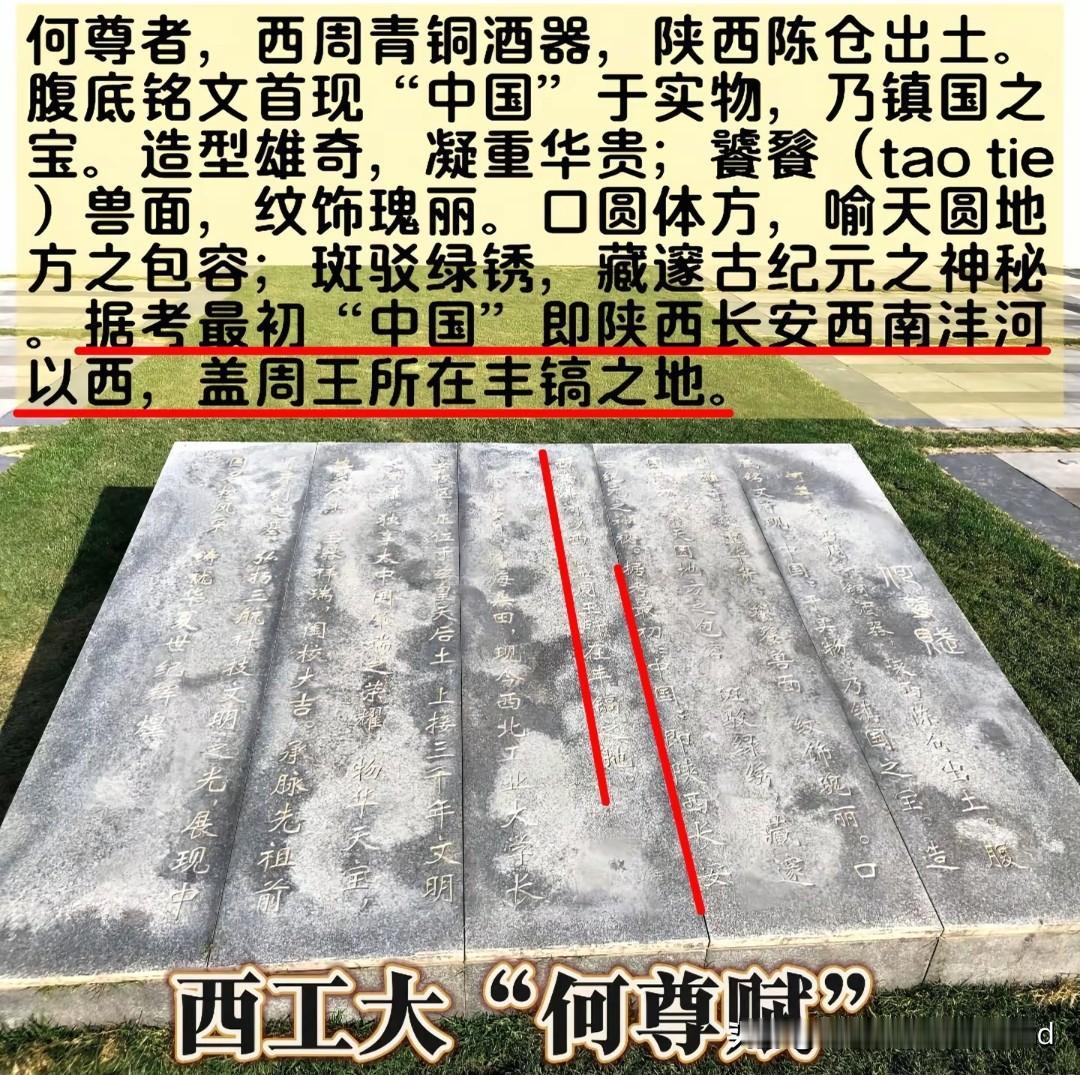

何尊里的“中国”, 洛阳说:指的是我。 宝鸡说:在我这里出土。 西工大说:就在我的新校区这里。 西安说:让周人的金文说话, 让历史事实说话。 最早的中国指丰镐地区, 为何不是指洛阳地区呢? 何尊铭文, 揭示了最早的中国, 指向周王的统治中心丰镐。 我们以周人金文为依据, 而不是金文服务于后世文献的记载, 来理想化的追溯武王说的宅兹中国。 下面从已有金文记载的角度论证, 为什么金文中的中国是丰镐,而不是洛邑。 一、金文三监看中国 周初对殷商故地的管控,核心依托“三监分封”制度。而要在顽民聚居地,称‘中国’或建东都”的后人追溯构想完全不同,具体可从三方面看: 1. 管控主体:以亲族+旧贵族制衡,而非直接建都 金文与文献共同指向,武王灭商后并未在殷地或洛邑区域建都,而是将商王畿分为三部分,分封三位王室亲族管控:管叔(武王弟)居卫、蔡叔(武王弟)居鄘、霍叔(武王弟)居邶,史称“三监”。同时保留商纣王之子武庚的封地,让其统治殷民旧部,形成“亲族监督+旧贵族牵制”的双重管控,本质是“以殷治殷”的缓冲策略,而非将都城设在此处,也非武王建都遗愿。 2. 管控目标:隔离风险,而非“邻靠共处” 从统治逻辑看,“三监”的核心作用是“监视武庚与殷顽民”,防止其叛乱。金文记载的管叔、蔡叔后续联合武庚叛乱(“三监之乱”),正说明周初对殷顽民的不信任——此时的管控重点是“隔离风险”,而非“将都城建在风险区附近”。若武王真计划在顽民聚居地设“中国”都城,既与“三监”的隔离策略相悖,也完全违背“都城需安全稳固”的基本需求。 3. 核心都城:镐京始终是统治核心,无金文指向洛邑为东都。 金文(如大盂鼎、何尊)多次提及镐京(宗周)是周王发布政令、举行祭祀的核心场所,是周人“根本之地”。而“三监”管控的殷商故地,更多是“被统治区域”,而非“统治核心”。即使成王时期营建洛邑,金文也仅将其记载为“东国重镇”,未赋予“都城”或“中国”的核心地位,与镐京的“宗周”定位明确区分。 综上,从金文印证的“三监%而当今,史学家更不应该把这种想当然的后世追溯,当成依据去挑战周人的金文记载。 二,金文记载的丰镐与洛阳的比较, 注意,金文中自始至终没有出现过洛邑, 既然有人说,武王说的宅兹中国指洛阳地区, 就姑且说是洛邑吧。 1、金文定位, 丰镐,金文身份定位,明确标注为“宗周”,是周人公认的统治核心都城,是周王宗族祭祀、发布政令的“根本之地”(如大盂鼎、师询簋铭文均记载周王在宗周举行典礼、下达训令)。 洛邑, 无金文直接标注身份,仅通过间接后世记载,被认定为“东国重镇”“殷遗民聚居地”,未出现“都城”“中国”等核心定位表述,功能偏向“管控东方”的军事与行政据点。, 2、核心功能记载, 丰镐,1. 祭祀中心:金文多次提及在宗周祭祀先王(如小盂鼎记载在宗周“用牲于先王”),是周人精神与宗法核心;2. 政令中枢:周王对诸侯、贵族的训令、赏赐多在宗周发布(如大克鼎铭文载周王在宗周“令克”),是权力运行的核心节点。, 洛邑,1. 管控殷民:金文间接反映其为迁置殷遗民的区域(结合考古发现的殷民墓葬),功能偏向“安置与监视”;2. 东方据点:仅作为周人控制东方的前沿,无祭祀、发布核心政令的功能记载,与宗周的“中枢地位”形成明显差距。, 3、与“中国”概念关联, 丰镐,作为周初唯一被金文明确的核心都城,完全契合“中国”作为“天下中心、统治根本”的内涵,且无功能与时间线矛盾(不存在“未营建却被称核心”的问题)。 洛邑,仅通过后世文献“天下之中”的地理推测关联“中国”,无金文实证;且周初洛邑未营建时,宗周已作为核心存在。而洛邑,与“已存核心”的逻辑不符。 从金文实证与周初统治逻辑来看,最早的“中国”指向丰镐地区,比指向洛邑更贴合金文记载。 一方面,金文明确将丰镐定位为周人的“宗周”,是周王祭祀、理政的核心都城(如大盂鼎记载周王在宗周发布训令),是毫无争议的统治中心,完全符合“中国”作为“天下核心”的内涵;另一方面,洛邑在金文里始终缺乏“核心都城”或“中国”的身份标识,其作为“东国据点”的功能,与丰镐的核心地位形成明确区分。 而“中国指洛邑或当今的洛阳地区”的说法,更多是后世对“天下之中”地理概念的理想化追溯,既无金文直接印证,也与周初通过“三监”隔离殷顽民、以丰镐为根本的实际统治布局相悖。 因此,武王说的宅兹中国,指丰镐地区,更符合周人金文的记载的事实。 把中国指向洛阳地区,就是虚无的理想化追溯,以及根据后世文献记载的设想,推理的结果。更得不到金文的支持。 所以,把最早的中国联系到洛阳地区,是无依无据,站不住脚的。 最后,周人说:别争了, 何尊铭文里的中国是丰镐。

评论列表