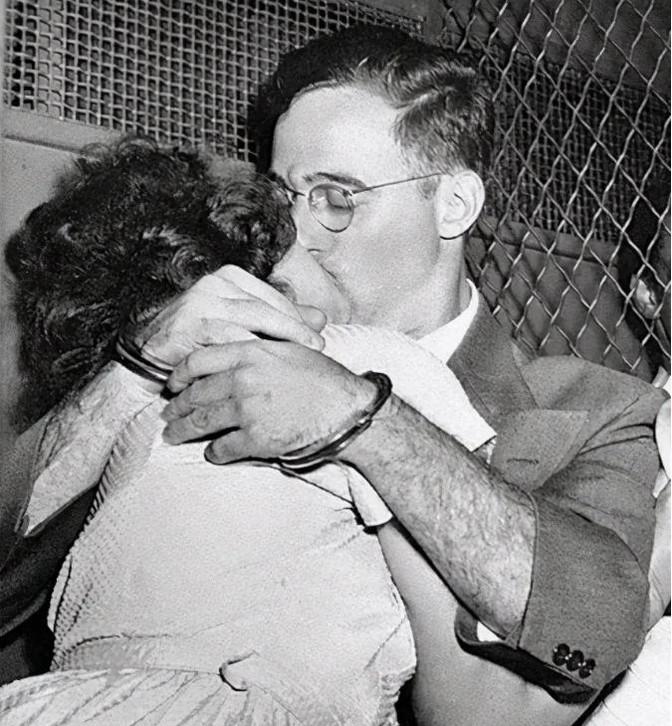

[中国赞]1953年,美国法院在证据不足的情况下,将罗森堡夫妇送上了电椅,生前最后一吻后,他们将被电刑处死,直到苏联解体后,出卖原子弹秘密的真凶才浮出水面。 (信源:中新网——罗森堡夫妇窃取美原子弹情报 爱因斯坦为之叫屈) 1953 年 6 月 19 日的美国纽约新监狱,电椅旁的罗森堡夫妇相拥着落下最后一吻。 丈夫朱利叶・罗森堡眼神坚定地望向妻子埃塞尔,而埃塞尔的指尖还在微微颤抖 —— 这对被指控向苏联泄露原子弹机密的夫妻,在证据链断裂的情况下,即将成为美国历史上第一对因 “原子间谍罪”被处死的平民。 半个世纪后,苏联解体后的解密档案却揭开残酷真相:真正的泄密者另有其人,埃塞尔甚至从未参与过任何间谍活动,这场处决从头到尾都是一场被冷战恐慌裹挟的司法悲剧。 故事的序幕,要从美国对原子弹的 “垄断幻想” 说起。1945 年 7 月 16 日,人类第一颗原子弹在美国新墨西哥州试爆成功,彼时的美国朝野普遍认为,饱受二战创伤的苏联,至少需要 20 年才能突破核技术壁垒。 这种自信在 1949 年 8 月 29 日被彻底击碎 —— 苏联成功爆炸第一颗原子装置,消息传回美国,整个国家陷入 “不可能” 的震惊与恐慌。 冷静下来后,美国当局将苏联核技术的快速突破,归咎于 “核心机密被窃取”。在 “追查共产党原子间谍”的飓风席卷下,联邦调查局和中央情报局将目光锁定在曾参与核武器研究的罗森堡夫妇身上。 而将怀疑的目标锁在两人的身上仅仅是因为,两人曾经共同加入共产主义青年团,而这成了冷战背景下的 “重点怀疑对象”。 1951 年 4 月 5 日,美国法院在证据薄弱的情况下,判处罗森堡夫妇死刑。所谓的 “关键证据”,仅是埃塞尔弟弟的一份口供,既无实物佐证,也无第三方证言。 面对指控,罗森堡夫妇坚决否认,在法庭从容申辩、毫无惧色。其遭遇引发轩然大波:美国国内掀起游行抗议浪潮,司法界不少人士质疑判决公正性;国际上,24个国家和地区声援,巴黎上万人在美国派驻机构前示威,意大利爆发大罢工,伦敦抗议人群堵塞交通。 但彼时的美国当局,已被反共情绪冲昏头脑,将所有抗议都视作 “共产党的幕后煽动”。越是反对,态度越加强硬 —— 原本因争议迟迟未执行的死刑,最终在 1953 年 6 月被强行批准。 行刑当天,朱利叶斯先被送上电椅,电流接通时,他的身体剧烈颤抖,目光却始终定格在妻子身上;轮到埃塞尔时,第一次电击未能致命,她在痛苦中挣扎许久,直到第二次电击落下,才彻底失去生命。连负责行刑的人员,都对这对夫妇的镇定与不屈产生怀疑,暗中表达敬意。 这场处决并未平息争议,反而成了美国司法史上的一道伤疤。半个世纪里,关于罗森堡夫妇是否有罪的讨论从未停止,直到 1991 年苏联解体,克格勃的秘密档案被逐步公开,真相才终于水落石出。 前克格勃上校亚历山大・格利索夫作为当年与罗森堡的直接联系人,公开承认:朱利叶斯曾为苏联提供情报,但他在核研究基地是普通工作人员,接触不到核心机密,提供资料为一般性内容;埃塞尔未参与其中,未向苏方传递信息,对她的判决是冤案。 格利索夫还透露,莫斯科总部曾认为罗森堡的情报价值有限,即便暴露也无大碍,没想到美国会在反共气氛下将其处死。 更令人震惊的是,真正向苏联泄露原子弹核心机密的是美国核武器研究中心高级研究员克劳斯・福克斯。档案显示,他工作时按莫斯科清单逐项解答关键技术问题,将核心数据完整传给苏方。相比之下,罗森堡夫妇涉及内容几乎微不足道,且当年埃塞尔弟弟口供是在威逼利诱下伪造的。 真相曝光后,美国国内再次掀起对这起冤案的反思浪潮。人们看着罗森堡夫妇留下的两个孤儿,忆起他们临刑前的最后一吻、埃塞尔承受两次电击的痛苦,以及无数人抗议无果的场景,只剩唏嘘。 这场因冷战恐慌引发的司法悲剧,成了美国历史上无法抹去的污点,它以一对无辜夫妇的生命,印证了“恐惧会吞噬正义”的残酷现实。 如今回望 1953 年夏天,电椅上的颤抖与街头的抗议已远去,但他们的故事仍警示世人:当政治偏见凌驾司法公正,恐慌情绪替代证据链作判决依据,即便最标榜“自由与正义”的国家,也可能犯下无法挽回的错误。而被冤枉的灵魂,会在历史尘埃中等待迟到却必至的真相。