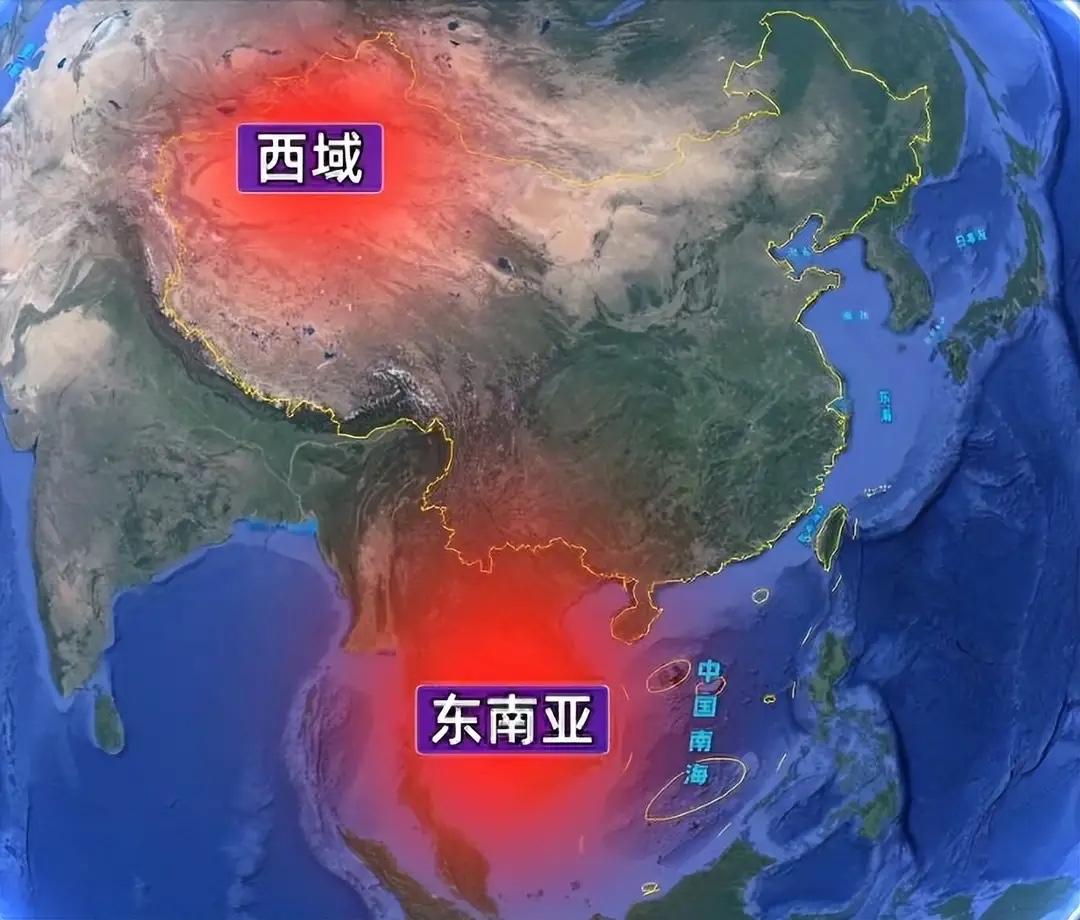

为什么古代中国不要温暖湿润的东南亚,反而死磕沙漠遍地的西域? 提到古代中国的疆域扩张,很多人会有疑问: 明明东南亚离中原不算远,而且气候温暖。 为啥中原王朝宁愿在西域的沙漠戈壁里驻军死守,也不肯分兵南下,把东南亚纳入版图? 你要是跟唐朝的李恪在岭南待过两年,就知道那“温暖湿润”有多坑人。李恪二十岁那年随父亲驻守岭南,刚到广州城外的军营,就见两个士兵蹲在树下发抖——不是冷的,是刚喝了当地的水,上吐下泻得站不稳。军医拿着草药过来,叹着气说“这瘴气毒,比西域的风沙凶多了”。后来他跟着队伍去安抚越南北部的部落,走在密不透风的雨林里,衣服湿得能拧出水,靴子里爬满了蚂蟥,有个小兵才十八岁,没等到跟部落谈判,就因为染了疟疾没了气,埋在雨林里连块像样的墓碑都立不住。 李恪后来调去西域戍边,才明白朝廷的“死磕”不是傻。他驻守的龟兹城(今新疆库车),虽然城外就是沙漠,可城里的绿洲能种小麦,城外的商道上天天有波斯、大食的商队经过——他们带来的香料、琉璃,换走中原的丝绸、茶叶,光关税就能养活守城的三千士兵。有次他跟着商队去焉耆,见当地农户种着从中原引进的苜蓿,用来喂西域的良马,那马跑起来比中原的战马快一截,将军笑着说“有了这马,北边的突厥才不敢轻易来犯”。 他在岭南时,也试过跟东南亚的部落打交道。那些部落散在雨林里,有的住竹楼,有的躲在山洞,今天刚答应归附,明天就因为争夺水源跟邻族打起来,朝廷派去的官员连调解都找不着人。有次运送粮草去边境,走了半个月才到,粮食都发霉了,还被山里的部落抢了一半——不是人家坏,是他们自己都缺粮,雨林里虽然植物多,可种不了中原的粮食,只能靠打猎和种少量水稻过日子,根本养不起朝廷的驻军。 反观西域,虽然沙漠多,可沿着天山脚下的绿洲,能修起驿站和屯田区。李恪在龟兹时,跟着士兵一起种麦子,春天引水灌溉,秋天收的粮食够吃一整年。朝廷还在西域修了烽燧,从敦煌一直到碎叶城(今吉尔吉斯斯坦托克马克),有军情时点燃烽火,三天就能传到长安。他见过西域的城邦首领来龟兹朝拜,手里捧着当地的特产葡萄、玉石,说“愿意跟着大唐朝贡,只求朝廷能保商路平安”——商路通了,他们的日子也能好过,这比在东南亚跟部落反复扯皮省心多了。 有人说“中原王朝怕瘴气,所以不敢去东南亚”,李恪却觉得不全是。他在岭南时,朝廷也试过派医官研究草药治瘴气,可治好了病,却解决不了“管不住”的问题——东南亚部落太多,语言不通,习俗不同,要想纳入版图,得派大量官员和军队,粮食要从中原运,士兵要适应气候,花的钱比从西域赚的还多。而西域不一样,控制了绿洲和商路,既能防北边的游牧民族,又能靠商税创收,这笔账谁都算得清。 李恪晚年回到长安,跟孙子讲起岭南和西域的经历,指着家里的波斯地毯说“这就是朝廷死磕西域的道理——不是不想要温暖的地方,是得看这地方能不能给中原带来好处,能不能守得住”。他见过东南亚的雨林吞掉士兵的性命,也见过西域的商队带来中原没有的物产,更清楚北边的突厥、匈奴要是占了西域,骑兵三天就能打到长安——西域是中原的“西大门”,丢不得,而东南亚,在古代的条件下,更像块“好看却难啃的骨头”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。