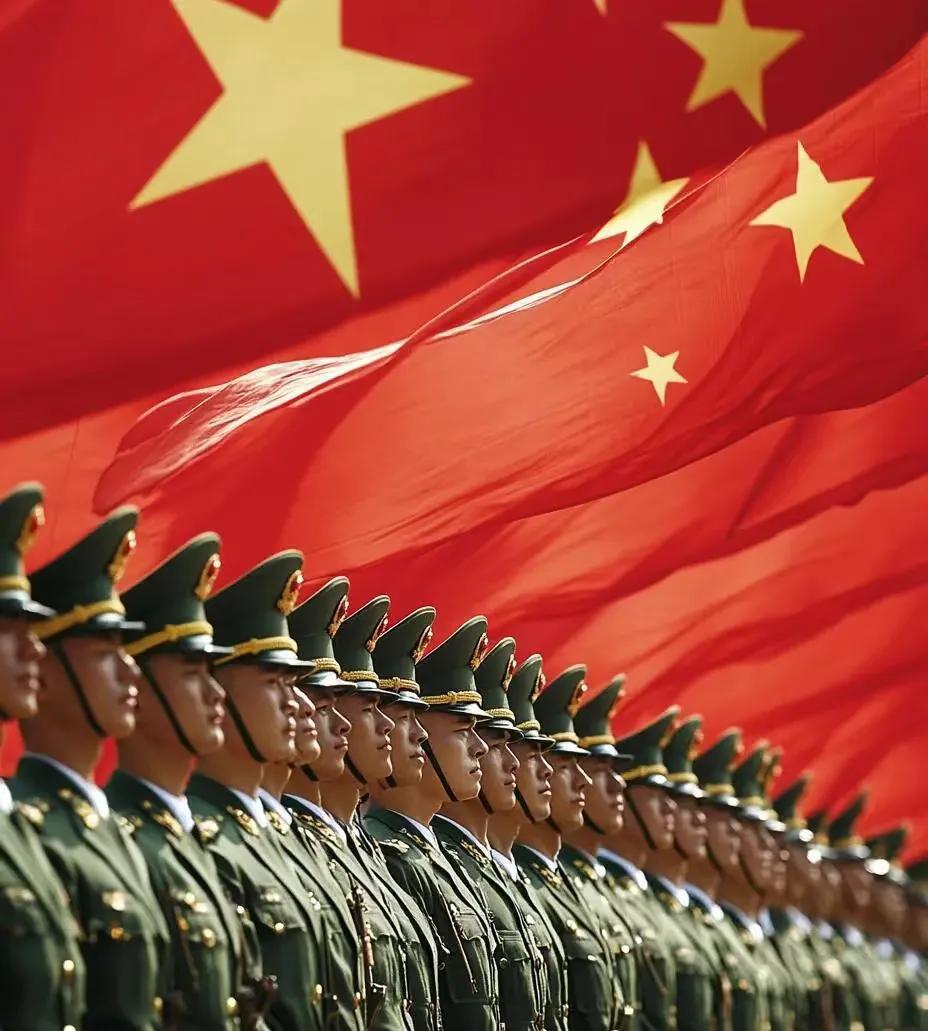

射程10000公里,自身携带8-10个核弹头,一次打击可以摧毁半个西欧,苏联的“莫罗杰茨”列车,竟让美国紧张30年。苏联出于什么原因,才会制造如此恐怖的战略武器? 二战结束后,世界格局被美苏重塑,双方在各个领域展开激烈角逐,核武器领域尤为关键。随着导弹技术的飞速发展,人类战争进入全新阶段,一国具备了远程打击甚至毁灭他国核心区域的能力。 此时,美苏都惧怕对方率先发动核攻击,于是竞争焦点从 “打击” 转向 “防御”,反导系统在20世纪 60年代逐渐成熟。紧接着,“二次反击” 能力成为新的战略重点,即遭受核打击后仍能给予对方致命回击,确保同归于尽。 起初,核潜艇承担着 “二次反击” 主力的重任。但在20世纪60-70年代,受限于潜艇平台,核潜艇所搭载导弹的当量较小。 在此背景下,苏联于70年代末提出 “陆基移动发射平台” 概念。相较于卡车运载导弹发射,火车运输发射具有独特优势:火车能依托复杂铁路网在全国范围内长距离机动,且载重更大,可搭载威力更强的弹头,战略威慑力大幅提升。经过漫长研发,直到80年代初,小型化固体燃料导弹 “RT23” 问世,“末日列车” 才真正具备了实战能力。 “末日列车” 的核心武器——RT23导弹,堪称冷战时期的 “大杀器”。它长23米,直径2.4米,射程达 10000公里,可携带8-10个核弹头,一次发射足以打击半个西欧。凭借惯性加星光修正的制导方式,其打击精度高达200米,对敌方硬目标构成巨大威胁。 从外观上看,“末日列车” 与普通货运列车极为相似,部分车厢印有 “载重135吨”“轻型货物专运” 等字样,隐蔽性极佳。一列标准的导弹列车通常由20节车厢组成,包括牵引、指挥通信、生活、保障和发射等单元。 作战时,导弹列车借助水平液压装置固定在铁轨上,发射车厢顶棚迅速竖起20余米高的发射架,通过 “冷发射” 方式,利用蓄压器燃气将导弹弹射出筒,随后导弹点火飞向目标。为应对导弹发射产生的巨大冲击力,列车采用特殊设计,确保力量能传递到其他车厢以平衡力学效应。 “末日列车” 服役后,迅速成为苏联核威慑力量的重要组成部分。它在苏联全国不间断机动,从欧洲到西伯利亚、远东,各地火箭部队交替驾驶,约1-2个月完成一次战备巡逻。巡逻期间,天上有专门卫星提供导航,特殊车站保障后勤。 列车行进路线由莫斯科精心规划,命令直达一线军官,且一个列车组仅负责一段路程,交接地点多在军用铁路隧道,全程高度保密,车上人员大多不知目的地。 由于 “末日列车” 行踪不定,美国难以对其进行有效监测和追踪。在当时,从数千列普通列车中甄别出携带核弹头的 “末日列车”,难度远超在大海中搜索战略导弹核潜艇。这种不确定性,使美国如芒在背,极大地影响了其战略决策。在美苏限制中程导弹谈判中,“末日列车” 成为苏联手中的重要筹码,让美国不得不重新审视自身战略布局。 苏联 “末日列车” 是冷战时期军备竞赛的产物,更是战略威慑的经典范例。它以独特的机动性和强大的火力,在历史长河中留下了浓墨重彩的一笔,即便在今日,依然是军事史上令人瞩目的传奇。