最近,电影《酱园弄·悬案》引发了不少热议。

故事的原型,一桩20世纪40年代在上海滩轰动一时的民国奇案——周慧珍杀夫案,于80年后再次进入大众的视野。

1945年3月20日的清晨,酱园弄85号2楼的妇人詹周氏,披头散发瘫坐地上,身旁的皮箱里,装着她零碎成16块的丈夫詹云影……

一件普通的弑夫案件,仅在同年的5月3日就迎来了死刑的判决,为何却发酵到街谈巷议,甚嚣尘上,被称为“民国四大奇案”之一呢?

詹周氏得以逃出生天,不在于三流小报里捕风捉影、博人眼球的低俗炒作,而是1945年6月,《杂志》刊发了女作家苏青的文章——

《为杀夫者辩》!

当街巷舆论将詹周氏代入潘金莲,“义正言辞”定她“该杀”,苏青却敢为人先,呼吁减轻刑罚,为詹周氏发声。

为手刃亲夫的女犯人叫冤喊屈,这份“奇葩”言论,在当时掀起轩然大波,热度空前。

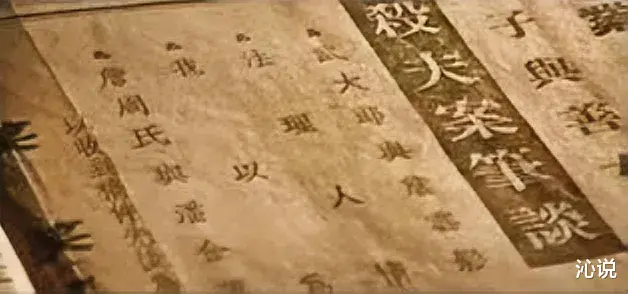

1945年7月,《杂志》特意辟出了“杀夫案笔谈”专栏。

詹周氏由二审死刑减至15年,到重新组织家庭,最后安然退休,活到90岁高龄。

她的人生到底经历了怎样神奇的跌宕起伏?

詹周氏没嫁人之前,也是有名有姓的。

她出生于江苏丹阳,父母在世时,唤作杜春兰。以花为名,想来她的降生,是备受家人喜爱的。

可惜年幼相继失去双亲,春兰只能在亲戚家讨口饭吃。待到七八岁,又被“送”去上海一户周姓人家,名义上是收为养女,其实就是个被使唤的小丫鬟。

杜春兰改名为周慧珍。

属于这个名字的命运齿轮开始转动,为她的悲剧人生埋下伏笔。

没受过任何教育,没有家人的关爱,在周家谨小慎微地生存,看惯了眼色,让她的性格过于温吞隐忍。

17岁,养母便将周慧珍许给在自家典当铺做朝奉的安徽小伙詹云影。

1936年,周慧珍21岁,她带着对未来的一丝憧憬,和詹云影走进了婚姻的殿堂。

新闸路酱园弄85号2楼的后楼,是他们租住的新房。

她再次丢失了姓名,成为了“詹周氏”。

詹云影方额阔脸,加上身形粗壮,人高马大,认识的人都叫他“大块头”。

工作算体面,人貌相又不错,这桩婚事看起来并不太差。

日久见人心。詹云影本分了不多久,便暴露出好赌的本性,常常夜不归宿,自然也不会有余钱给家用。

在外边混得不顺心,便回家吆五喝六,动辄打骂,拿詹周氏发泄。詹周氏只有1米5出头,性格也不硬气,只好咽下苦水,忍气吞声。

婚后没多久,一个叫兰喜的丫头就大着个肚子找上了门,声称被东家赶出了门,要詹云影负责。

詹云影本就是玩弄兰喜的情感,见她来投奔恼羞成怒,对兰喜拳打脚踢,要撵她出去。

善良的詹周氏看不下去,小心翼翼地劝阻丈夫,并且收留了无处可去的兰喜,一直照顾到兰喜生下孩子。

詹云影毫无人性,想要弄死襁褓中的婴儿,还是詹周氏费心周旋,给孩子找到收养的人家。她还四处托人,给兰喜找了个婆家。

在随后的几年里,詹云影越发没了形,天天在外边醉生梦死,游手好闲。在家里喜怒无常,暴躁易怒。

詹周氏承受着身体和精神上的双重暴力,几度想要自寻短见。

日子艰难揭不开锅,詹周氏在一家香烟厂找了个活计,虽然收入微薄,每天早出晚归赚个血汗钱,但总算生活有了着落。

詹云影自己行为不端,就怀疑詹周氏在外边有花头,大骂她“不守妇道”,将她打瘫在床,坚决不准其再出去抛头露面。

没了收入,詹周氏三餐难继,只能把家里能典当的都典当了,衣箱里的衣服全都卖空了。

3月20日凌晨,吃饱喝足的詹云影回到家中,詹周氏提起窘迫的境况,卑微地商议,想卖掉家中仅有的大衣柜,得来的钱可以摆摊卖小吃维持生计。

詹云影听后大怒,对妻子劈头盖脸一通毒辣打骂,直到累了才倒头就睡。

婚后9年受穷受气、挨打挨骂,一幕幕在心中涌起,詹周氏积攒的怨恨像一团越聚越大的乌云,往她的四肢百骸里钻。

一个声音在耳边响起:“杀呀,杀呀!”

她腾地窜了起来,冲进厨房操起了一把菜刀……

3月20日早晨六点,住詹家楼下的租客王瞎子,只觉得头上的天花板有水滴落下,他眼睛不灵,鼻头先闻到一股血腥气,赶忙喊上老婆上楼敲开了詹周氏的门——

只见她披头散发,满身血污,指了指地上的皮衣箱,里面是大卸16块的詹云影,有气无力地喃喃道:

“我把大块头杀了……”

詹周氏一案,迅速地占据各路小报的头版头条,有的标题为《酱园弄血案》,有的称为《箱尸案》,最普遍的则是叫做《谋杀亲夫》……

这种不断发酵的关注,无非是打开了人性里猎奇的本能,并且不免恶俗:

自古女子“无奸不成杀”!

不断有人推测詹周氏肯定有一个“姘夫”,否则一个小个子的弱女子,怎么杀得一个大块头的男人?

于是,詹家前楼的住户黄包车夫“贺大麻皮”贺惠贤、詹云影的酒肉朋友人称“小宁波”的何宝玉,都成了怀疑的对象。

小报迎来了流量的狂欢,不断迎合吃瓜群众们越来越没有下限的想象:

“有一家小报说是贺大麻皮‘生有异惠’,果然当天该报就多销了数千份。又有一家小报说是贺大麻皮甚不中用……于是读者又万分感到兴味,那张小报的价目当即发生黑市。”

詹周氏成为了一种被狎亵的谈资。“恶女”、“荡妇”成为她的标签。

幸好新旧交接的时代,让女性的命运有了不一样变化,妇女们从封建的桎梏下逐渐解放,更多来自女性的声音,能被听到。

《杂志》作为一个严谨的报刊,向新女性作家苏青发出了约稿。

街头小报在詹周氏的身上看到了商机,不断挖掘、编造故事,赚到盆满钵满;低级庸俗的阅读群体,为捕风捉影的发酵推波助澜。

苏青则从女性关怀的角度,分析了詹周氏弑夫的动机:

她是长期在暴力的摧残和忍受中,才做出这样绝望的极端之举。

詹周氏的处境,在当时的社会背景之下,绝非孤例。

更多的已婚女性选择沉默和忍受,是因为民智未开,她们生存空间太过狭窄,可选择的路太少。

苏青以慈悲之心,看到“艳闻”之下,詹周氏这个活生生个体的存在——

“詹周氏可不是戏台上的熠熠红星,她是活在凄惨的现实世界里,没有父母,没有任何关心她的人,没有负责的丈夫,没有真心实意的情人,什么都没有,最痛苦的又没有钱……她是旧脑筋的女人,平日看绍兴戏杀子报之类惯了,她只有两条路可走,不是自杀便是杀人”。

苏青继《为杀夫者辩》之后,还写了《我与詹周氏》,女作家关露,也发表了文章《詹周氏与潘金莲》,对“淫妇可杀”论进行反驳。

尽管她们铿锵的声音,并没有改变当时詹周氏案的最终走向,但无疑将封建父权思想撕开一道裂口,让平等的光照进来,一定程度上推动了妇女的觉醒。

詹周氏实在是个小人物,她的生和死,不过历史巨浪之下随着命运逐流的沙粒。

但也正是历史更迭,给她带来了预料之外的生机。

1946年12月,因为新宪法的颁布,詹周氏成为“大赦令”的受益者,她的判决由二审的死刑减为15年。

詹周氏又重新做回了周慧珍。

刚开始她在提篮桥女监狱,在1952年转至当时上海的飞地大丰农场。

1959年,周惠珍和农场里的一位严姓炊事员结婚,重新建立了家庭。

再婚后的生活平淡而和谐,翻看了相关的资料,周惠珍并没有生育,她曾在托儿所工作,并收养了一群子女。

直到90岁去世,她也再未回过曾经的故乡上海。

关于“酱园弄案”的那些离奇传谈,随着周惠珍的离世而成为永远的迷雾。小人物经历再多,也会在时间里沉默。

都说衡量一个社会的文明程度,就是看这个社会中的女性,有没有体面地活着。

80年后的今天,独立自主的精神和清醒的女性意识,已经成为社会的常态。

虽然周惠珍式的悲剧已不再具备普适性,但仍可以在平等尊重和家庭和谐方面,给予我们一些警示。

-End-

看古今世事,读书中天地,欢迎关注