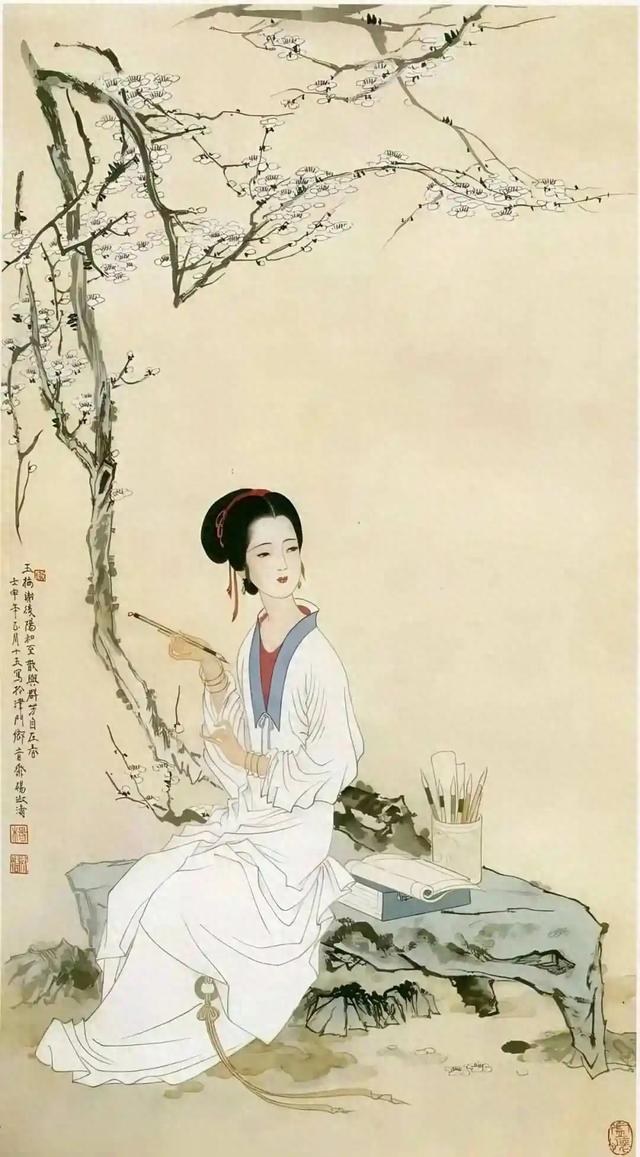

我经常梦到李清照生活在今天:她在千佛山放风筝,在趵突泉荡秋千,在大明湖划船,在宽厚里浅酌——她是如此与现代生活气息相通的古人。她博学多才,思想鲜活,能写诗作画、抚琴吟唱、对弈品茗,说不定还会开直播,登讲堂,身边聚集着大批粉丝,比明星巩俐还要多。

李清照43岁那年离开济南、走出了她的书斋,和不愿做奴隶的同胞一起南下。她跟随南宋小朝廷各地辗转,快50岁才在杭州定居下来,直到古稀之年悄然离世。她在杭州生活了20余年,这座美丽的城里有白娘子、秋瑾、苏小小的墓冢,却未见李清照任何遗迹的传说。她在浙江水土不服,虽曾在金华写下“双溪舴艋舟”,但双溪舴艋舟载不动她的愁——“伤心枕上三更雨,点滴霖霪,点滴霖霪。愁损北人,不惯起来听”。

北人总思念北方。

她应该回到生她养她的济南来!趵突泉有漱玉祠,大明湖有藕神祠,无论住哪里,都是她的家。

说到李清照,自然要提辛弃疾——济南的“二安”之一(注:“二安”指李清照号“易安居士”、辛弃疾字“幼安”)。一个婉约,一个豪放,遗憾的是,两人相差56岁,几乎没有交集。

李清照晚年或许听过辛弃疾青年时曾率义军诛杀叛将张安国的故事,定会从心底欣赏这位故乡的后生。

辛弃疾作为“词中之龙”,内心崇敬这位家乡的词宗,他晚年对朝廷失望退隐江西时,写下一首《丑奴儿近》,特别标明是“效易安体”。在这首词里,他用“一霎儿价”唱和易安的“甚霎儿晴,霎儿雨,霎儿风”;用“风景怎生图画”模仿《声声慢》里的“独自怎生得黑”——二人忧国忧民悲愤交加的心情,何其相似!“昨夜雨疏风骤”的细腻,“醉里挑灯看剑”的壮怀,此刻此境,“二安”真是心意相通!

我在赣州郁孤台见过辛弃疾的《菩萨蛮·书江西造口壁》:“郁孤台下清江水,中间多少行人泪。西北望长安,可怜无数山。”却未见李清照的诗——她的《题八咏楼》“千古风流八咏楼,江山留与后人愁。水通南国三千里,气压江城十四州”,原是在金华写的。若二安真能在此“会合”,该是怎样的心潮澎湃、境界开阔!

“千古兴亡多少事,不尽长江滚滚流;青山遮不住,毕竟东流去。”有理想者众,坚持者寡。辛弃疾正是那个一生坚守“收复中原”的追光者:他一生向往沙场,渴望通过杀敌卫国来建功立业,他是战场上的英雄;“最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬”中,他是一个慈爱的父亲;“春已归来,看美人头上,袅袅春幡”里,他又是一位懂得欣赏妻子的丈夫。他能慷慨悲歌,亦有儿女情长,是真正的诗人。

把感情深化,把语言雅化,这是“二安”诗词最大的特点。易安说:“卖花担上,买得一枝春欲放”;幼安说:“少年不识愁滋味,为赋新词强说愁”;易安说:“故乡何处去,忘了除非醉”;幼安说:“舞榭歌台,风流总被雨打风吹去”。这是口语又是诗啊!他们大大方方地用“知否知否、欲说还休”这样的口气和人说话,多么天真可爱。

李清照离开济南已九百多年。济南人从来没有忘记她:重修漱玉祠,兴建清照园,在泉城广场为她塑像,成立了“二安”研究院。那年,在东荷西柳举办的全国运动会,她的《如梦令》是主题歌,诗情画意柔美婉转地唱遍了全国。