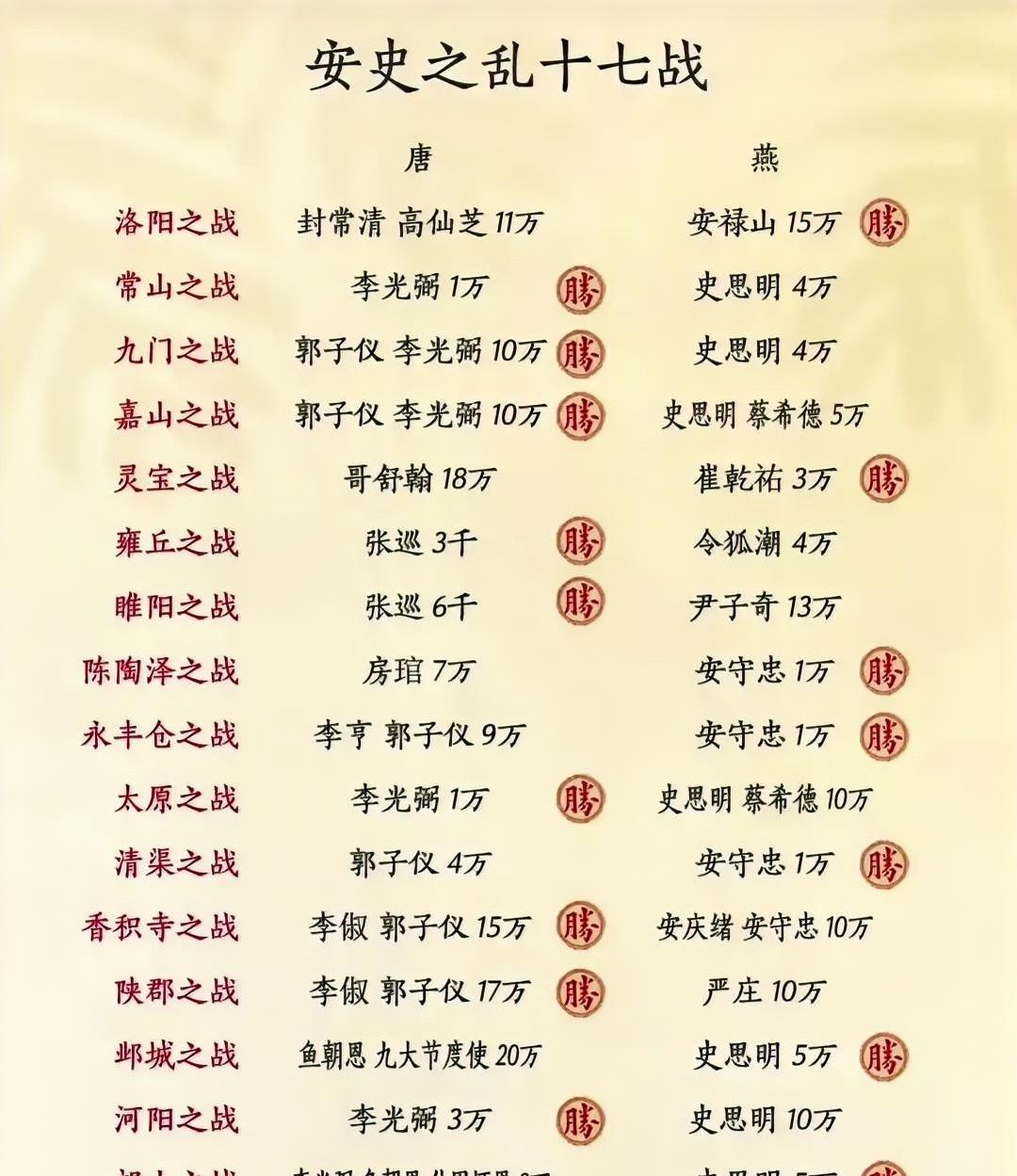

唐代有个无法解决的悖论:一旦一位将领达到了足够高的高度,在唐代就成了一个无解的难题。 在唐朝那个时代,边镇将领手握重兵,表面风光无限,可一旦爬到权力顶峰,就掉进了一个死胡同,谁也解不开。想想安禄山、史思明这些人物,他们的命运像镜子一样,照出王朝的隐忧,让人不由得捏把汗:权力越大,皇帝越睡不着觉,这场博弈到底怎么收场? 唐代节度使制度,本是为加强边防而设,从唐睿宗景云元年开始,薛讷被任命为幽州镇守经略节度大使,节度使之名就出现了。到唐玄宗开元年间,朝廷在边疆设立十个节度使,如安西、北庭、河西等,专管军事防御。这些将领起初只是管兵事,没民政权,但后来权限越来越大,军、民、财、政全抓在手里。张守珪早年镇守幽州,积累军功升至节度使,掌控河北诸郡。王忠嗣在河西、陇右任职,统兵多年,防御吐蕃有功,但到顶峰时,皇帝开始疑心。王忠嗣因拒绝进攻吐蕃,被贬为汉阳太守,后死于狱中。这种制度初衷是维护国家统一,可权力集中后,将领尾大不掉,朝廷想收权难上加难,形成结构性问题。 安禄山是典型例子,他任范阳、平卢、河东三镇节度使,招募胡兵,扩充军队,到天宝十四载(755年)发动叛乱,率军南下攻占洛阳,自称大燕皇帝。叛乱爆发,暴露了节度使权力过大的隐患。安禄山死后,其部将史思明继承衣钵,继续考验唐朝处理能力。史思明本是安禄山手下大将,懂六种蕃语,骁勇善战,755年随安禄山起兵,克常山,俘颜杲卿。至德二年(757年),安庆绪试图除掉史思明,史思明囚禁安庆绪派来的人,以十三郡八万兵降唐。唐肃宗封他为归义王,授范阳长史兼河北节度使,让他继续镇守河北。 可这投降没多久,问题就来了。史思明表面效忠,实际保留重兵,掌控地方税收和军队。朝廷派乌承恩为范阳节度副使,监视他。乾元二年(759年)正月,史思明杀乌承恩,再次叛变,攻取魏州,自称大圣燕王,年号应天。四月,他在范阳称大燕皇帝,改元顺天,定范阳为燕京。他率军援安庆绪,败唐九节度使军于相州,杀安庆绪,并其众,进占洛阳。上元二年(761年),史思明欲改立少子为嗣,引发长子史朝义不满,其部将骆悦、蔡文景以三百兵袭击鹿桥驿,史思明被捕,后在柳泉驿缢杀。尸首用毡裹,驼回洛阳。叛军余部由史朝义统领,继续抵抗,直至宝应元年(762年),史朝义兵败自缢,安史之乱结束。 宰相张镐最早提醒皇帝防范史思明,建议渐削其权,但肃宗信宦官好话,贬张镐为荆州大都督府长史。李光弼也献策除史思明,却未彻底执行,导致再叛。这事反映出唐代有个无法解决的悖论:一旦一位将领达到了足够高的高度,在唐代就成了一个无解的难题。像张守珪、王忠嗣、安禄山、史思明,他们职位高、权力大时,皇帝不放心,朝臣献策解权,可要么失权后被杀,要么对抗被剿。最好的法子是让将领离职,过太平日子,但唐朝体制不允许。史思明投降后,难逃这两种宿命:权力太大,皇帝疑虑,失权后被追究;或不放权,对抗到底。 安史之乱后,节度使遍布内地,多为叛将或军阀,割据一方,父死子继,自称留后,不待朝命。这削弱中央集权,迄于唐亡。从张守珪到史思明,这些案例说明,唐代边镇体制下,将领高位难有和平结局。朝廷若强收兵权,常引发冲突;放任不管,又埋隐患。安禄山叛乱导火线是与杨国忠争权,哥舒翰与安禄山也有裂隙。史思明再叛后,唐军借回纥之力反击,洛阳被洗劫,这也是唐朝耻辱。 节度使制度虽巩固边防,但权力膨胀酿成大祸。安史之乱历时八年,人口锐减,教训深刻。后来,唐朝加强中央监督,避免类似问题,确保统一。这事告诉我们,平衡地方与中央权力,关乎国家稳定。