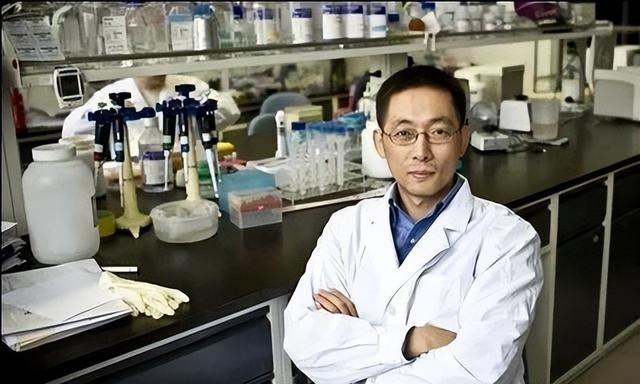

施一公:美国科学之强大远远超出你的想象,它不仅没有衰退,而且还会在今后的几十年内引领世界的发展。 2022年10月,在中国科协年会上,西湖大学校长施一公院士一开口,台下就炸了锅。 他说:“美国科学之强大远远超出你的想象,它不仅没有衰退,而且还会在今后的几十年内引领世界的发展。” 想读懂施一公的这句话,就得先看看他那段在美国的日子。1990年,他还是个意气风发的年轻人,坐上飞机去了约翰斯霍普金斯大学。那地方,是全球生命科学的麦加圣地。 你可以想象一下,一个聪明的中国学生,突然被扔进了一个满是顶尖大脑的环境里。实验室就是他的全世界,身边全是来自世界各地的天才。他后来回忆说,那种感觉就是“如饥似渴”,恨不得一天有48个小时,把所有知识都塞进脑子里。 五年后,他博士毕业,又被普林斯顿大学请了过去。普林斯顿是什么地方?爱因斯坦待过的地方。在这里,施一公待了整整18年,从一个青年学者,做到了分子生物学系的终身讲席教授。 18年,足够一个人把异乡活成故乡,也足够一个科学家看透一个国家的科技家底有多厚。 他看到的,不只是高楼大厦和先进仪器。他看到的是一种深入骨髓的科研文化。 在美国的实验室里,没人觉得“挑战导师”是件大逆不道的事。相反,教授最喜欢的就是能提出“傻问题”的学生,因为很多伟大的发现,就是从一个看似不着边际的“傻问题”开始的。那种环境鼓励你犯错,鼓励你走没人走过的路。大家不是闷头干活,而是整天在咖啡馆、在走廊里激烈地辩论,思想的火花就在这种碰撞里噼里啪啦地迸发出来。 这段经历,让施一公对美国的强大有了最直观的认识。这种强大,不只是一两项技术领先,也不是多几篇顶级期刊论文。它是一种体系的力量,一种能持续不断产生创新思想的土壤。 所以当他回国后,面对国内的科研环境,那种对比和反思,自然就格外深刻。 施一公不止一次在公开场合提到中美教育的差异。这可能是他那句“危言耸听”背后最核心的支撑。 咱们的教育,尤其是基础教育,在知识的灌输上,绝对是世界顶级的。一个中国高中生,拉到美国去,数理化知识能“碾压”一大片同龄人。我们背公式、刷题库,练就了一身扎实的基本功。 但问题也出在这里。我们的孩子太习惯于“标准答案”了。从小到大,考试考的都是“这道题该怎么解”,而不是“这道题还有没有别的解法”。我们培养了很多优秀的“解题者”,却很少能培养出“出题者”。 施一公就非常忧虑这一点。他说,我们的学生知识储备没得说,但往往缺乏批判性思维和独立人格。他们习惯于尊敬权威,而不是挑战权威。而在科学的世界里,没有挑战,就没有进步。 反观美国,他们的教育体系可能在基础知识上没那么“卷”,但极其看重培养学生的独立思考和创新能力。一个课题,教授扔给你,不会手把手教你怎么做,而是让你自己去探索、去试错。这个过程很痛苦,但成长也最快。 这就是为什么,即便到了今天,我们看看那些硬邦邦的数据,依然能感受到美国的惯性优势。 还有一个让施一公感到刺痛的问题,就是人才流失。 我们辛辛苦苦培养出来的顶尖人才,很多都流向了海外,特别是美国。施一公自己也曾是其中一员,他太清楚这种选择背后的吸引力了:更好的科研平台、更自由的学术空气、更充足的经费。 这是一个很现实的问题。我们不能简单地用“不爱国”去指责那些选择出国的年轻人。我们更应该反思,我们自己的土壤,是不是还不够肥沃,留不住最好的种子? 人才的流失,无疑拉大了我们和美国的科技差距。每一个顶尖人才的离开,都可能带走一个未来取得重大突破的机会。 所以,施一公回国后,没有停留在口头上的呼吁。他做了一件更实在的事——创办西湖大学。 很多人觉得,中国已经有清华北大了,为什么还要再建一所大学?因为施一公想做一块“试验田”。他想在中国这片土地上,复制并优化他在普林斯顿感受到的那种科研文化和教育模式。 在西湖大学,他推行博士生导师制,鼓励学生自由探索,给予他们最大的学术空间。他对学生们说:“不要怕提问,科学的进步就建立在质疑之上。” 这所大学从诞生之日起,就带着一种理想主义色彩。它的目标,就是要培养一批能引领未来的、富有创新精神的顶尖人才。这是施一公给出的药方,也是他对“如何追赶美国”这个问题的回答。 现在,我们再回头看施一公的那句话,可能就不会觉得那么刺耳了。 那不是悲观,而是一种清醒。 当然,清醒不代表气馁。我们也要看到自己的巨大进步。2024年,中国的研发投入总额已经超过3.6万亿元人民币,增速达到8.3%,这个追赶速度是惊人的。我们在人工智能、高铁技术、电子商务等领域也确实取得了很多成就。 但施一公的提醒在于,真正的科技实力,不只看投入了多少钱,建了多少楼,更要看我们培养出了怎样的人。