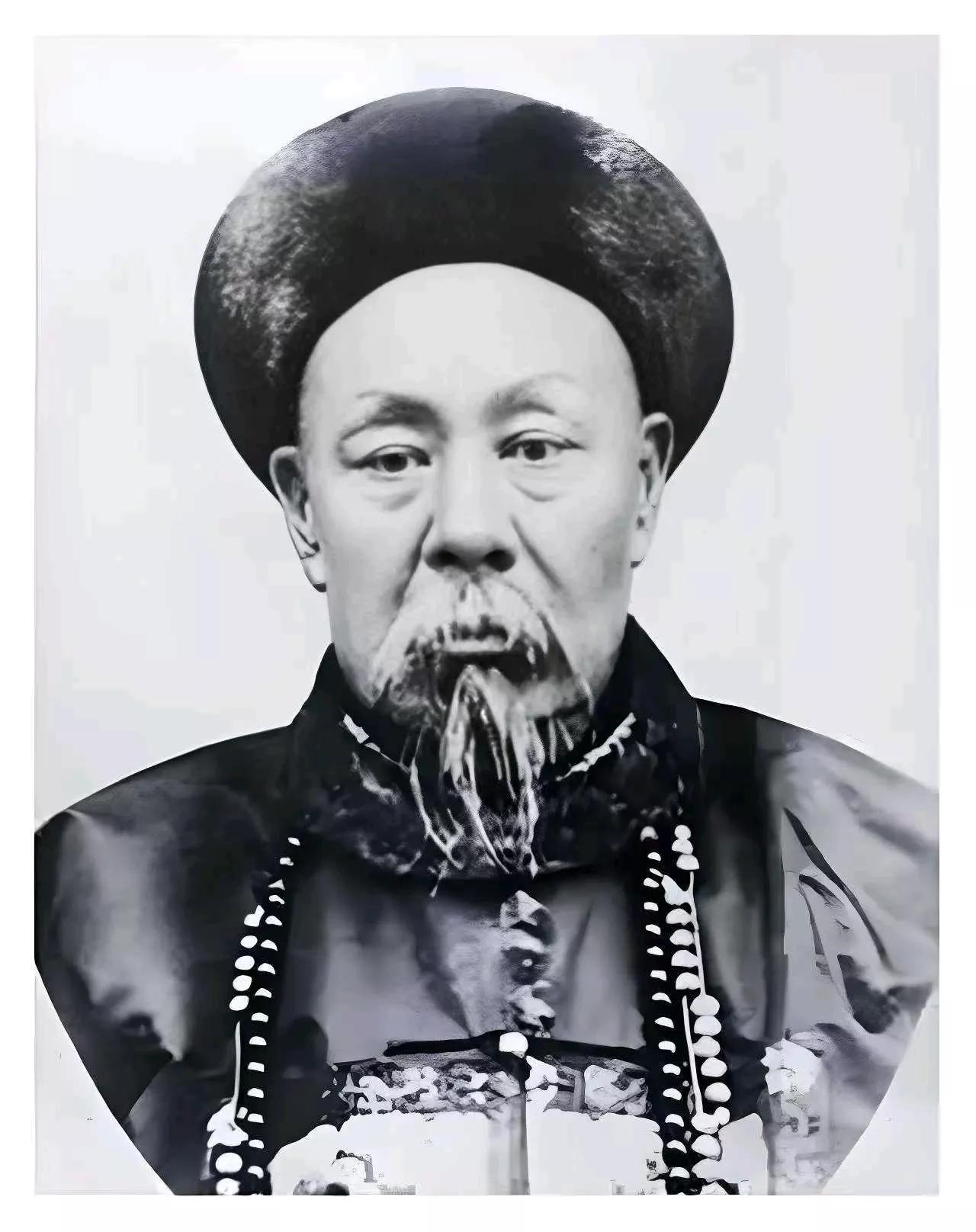

左宗棠抬棺出征,路遇农夫挡道,正要下令斩首,农夫锄头敲地三下,他脸色大变下马长揖:先生救我一命。 1875年,西征新疆途中,64岁的陕甘总督左宗棠端坐马上,花白的胡须上已沾满黄沙。 "报——前方有乡民卧锄挡道!"先锋军官疾驰来报。左宗棠眉头微皱,连日行军已遇数次盗匪探路,当即挥手下令:"若是歹人,杖驱之;若再纠缠,斩首示众!" 然而当队伍行至一处狭窄谷口,但见一老者执锄而立,非但不避让,反而将锄头重重敲向地面。"咚、咚、咚"三声闷响在山谷间回荡,正要发作的左宗棠突然勒紧缰绳。 这位熟读史书的老将顿时醒悟:三声锄响,正是西北民间示警的暗号。 "老先生有何指教?"左宗棠滚鞍下马,竟向布衣农夫长揖到地。身旁副将大惑不解,只见农夫用锄头指向东南方向:"将军请看,此处的红柳为何独独枯死一片?" 又跺了跺脚下土地:"再听这地声,可是空响?" 左宗棠俯身观察,果然发现植被异常,地面传来空洞回响。农夫低声道:"前头十里,表面是硬地,实为流沙层。更险的是,唯一水源已被溃兵投毒。" 说着用锄头在沙地上画出三道弯:"须绕行这三道湾,可见野骆驼刺丛生处,其下必有活水。" 左宗棠后来上表称:"幸得老农指点,避开水毒陷沙之厄。"随军书记官记录,当晚扎营后,左宗棠特召将领训话:"用兵之道,天时不如地利,地利不如人和。今日若逞一时之怒,我七万将士几陷绝境。" 历史学者在敦煌遗书中发现类似记载:唐代守军曾用"三击镐"为信号警示流沙区。左宗棠早年钻研西北舆地,深知这类民间智慧的价值。 他的幕僚梁鼎芬在日记中写道:"帅爷每至隘口,必访当地樵夫牧人,尝云'纸上千言,不如老农一锄'。" 这次遭遇暴露了西征军的脆弱处境,当时户部拨饷不足,李鸿章等朝臣不断质疑"西征耗饷无算"。若出征初期就因自然因素损兵折将,主和派势必群起攻之。 左宗棠在给友人的信中提到:"此番西征,如履薄冰,一着不慎则满盘皆输。" 比较同期其他军事行动,1880年黑龙江将军依克唐阿因忽视猎户警告,致使大军陷入沼泽遭俄军伏击。 而左宗棠这种"每至一地,先问民情"的做法,使湘军得以在陌生战场掌握主动。据《新疆图志》记载,大军后来确实绕过毒水区,在骆驼刺地带找到安全水源。 值得注意的是,左宗棠的虚心并非偶然。他43岁才中举人,比科班出身的官员更接地气。其部下回忆,帅营里常出现穿草鞋的乡民,左宗棠与之交谈时"必令坐,奉茶点"。 这种平等姿态,与当时普遍轻视百姓的官僚作风形成鲜明对比。 西征途中,左宗棠还创立"屯田养兵"制度,命军队每驻一地必开荒种树。至今甘新交界仍存活着数万株"左公柳",成为这段历史的活见证。 那个无名农夫的锄头,不仅敲醒了整支军队的警觉,更叩开了传统军事思维与民间智慧结合的大门。 1880年收复新疆全境后,左宗棠特意派人寻找那位农夫,得知老人已迁居他处。他在给皇帝的捷报中专门提到:"臣之所以能竟全功,实赖边疆百姓箪食壶浆。"这种认知,比单纯军事胜利更具深意。 当大将军向布衣农夫躬身作揖时,这个动作本身已然超越尊卑礼仪,成为智者对生存智慧的最高礼赞。 正如左宗棠在《料敌制胜疏》中所言:"善兵者,必察人情于毫末,观天机于微芒。"那把敲响大地的锄头,至今仍在历史深处发出回响。 文|百分百真茶萃取 编辑|南风意史