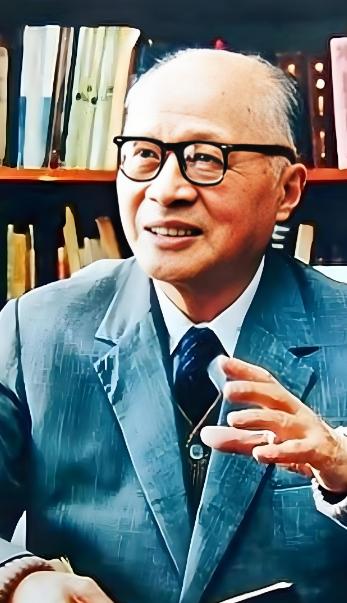

1960年,苏联撤走了所有援华科学家,还带走了全部资料,临行前,一位苏联专家悄悄对中国核武器研究所的人说:“其实你们有王就够了,他才是研究的关键,即使没了我们……”这句话后来被证明一点不假,那个人,正是王淦昌。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1960年的中国,科技界正陷入前所未有的寒冬,苏联专家撤离的消息像一阵冷风刮过大地,北京机场跑道上,时针滴答作响,一队队专家拖着皮箱离开,留下满地技术难题和一屋子踟蹰的本土科学家,核武器研发几乎陷入停滞,许多人茫然四顾,不知路在何方,就在这时,不少科研骨干忽然想起了一个名字——王淦昌,这个名字,像一道微光,在黑暗里隐隐闪烁。 江苏常熟的田野间,王淦昌度过了少年时代,家里清贫,父亲早逝,母亲独自把他拉扯大,少年时的王淦昌没有什么优渥条件,靠一双手学会了汽车修理,靠这门手艺勉强维持生活,可王淦昌的心里始终燃着一团对科学的火,1925年,他凭着自己的努力考入清华大学物理系,求学路上,一路披荆斩棘,终于等到了赴德国柏林大学深造的机会,迈特纳、哈恩、玻尔——那个年代的物理学巨头们,都与王淦昌有过学术交流,1930年,王淦昌提出用云雾室探测中子的设想和中微子的实验方法,这些思想在当时的物理学界并不多见,许多后来震动世界的实验设计,都可追溯到王淦昌早年的思考。 1934年,博士学成的王淦昌带着几卷珍贵的宇宙线胶片和自己的研究手稿,回到中国,他没有选择留在科研条件优渥的欧洲,而是回到家乡,投身国内的物理教学和实验研究,清华、山东大学、浙江大学的实验室里,到处都有王淦昌的身影,王淦昌不止一次拍着实验台告诉学生们,科学的突破往往来自瓶瓶罐罐里那些不起眼的实验,而不是黑板上的公式,勤奋钻研、勇于实践的科学精神,在这个阶段成为中国一代物理学家的精神火种。 而后,抗战爆发,王淦昌跟着浙江大学西迁昆明,战火纷飞、物资匮乏的日子里,依然带着学生做实验,提出用β衰变探测中微子的设想,即便身处艰难环境,王淦昌依然没有停下科学探索的步伐,1949年新中国成立后,王淦昌进入中国科学院近代物理研究所,扛起中国核物理研究的大旗,1950年代,带队在云南高山上建宇宙射线实验室,收集到宝贵的粒子照片,让中国的粒子物理学进入国际视野,1959年,王淦昌在苏联杜布纳联合原子核研究所发现了反西格玛负超子,震惊世界,这一年,王淦昌本有机会在国际科学舞台继续发光发热,但一份来自祖国的加急电报,让一切发生改变,那封电报上只有四个字:“国家需要,速归,”王淦昌没有犹豫,带着一身本领和满腔热血,回到北京。 回国后,王淦昌接到绝密任务,参与核武器研发,为了保密,王淦昌化名“王京”,从此消失在公开视野,投身西北戈壁、青海高原的秘密基地,那是一段极其艰苦的岁月,高原风大沙粗,帐篷四面透风,实验器材奇缺,王淦昌带着团队,用算盘计算数据,用手工反复实验,甚至为了一台高速摄影机跑遍全国,实验往往在零下二十度的爆轰场进行,王淦昌带头跪在冰冷的地面上做试验,手稿和数据装满铁皮柜,核材料加工出问题时,王淦昌已年过六十,却依旧冲在前线,亲自穿上防护服处理最危险的工序,每一次技术难关,王淦昌都选择亲自上阵,从不推卸责任,面对技术封锁和物资匮乏,王淦昌带领大家用山西煤矿的劣质燃料反复提纯,用算盘一点一滴算出关键参数,一批年轻科技人员在王淦昌的鼓励和带动下,逐渐成长为中国核工业的中坚力量。 1960年,苏联专家突然撤离,带走了全部技术资料和关键设备,许多工厂和实验室陷入停摆,刚建好的重水反应堆失去了技术指导,导弹发射架在戈壁滩上孤零零地晾晒,核工业领域的困境尤为严峻,王淦昌和同事们并没有被吓倒,而是带着团队“从零起步”,靠着算盘和土法炼钢,厚积薄发,逐步攻克一道道难关,这个时候的王淦昌,比任何时刻都更像是一座灯塔,无论是铀浓缩、中子点火,还是复杂的冷试验、爆轰模型,王淦昌都亲自参与、反复演算,提出多个关键技术方案,团队成员根据王淦昌的思路逐步推进,每个人都在紧张而有序的分工中,扛起属于自己的责任。 1964年10月16日,罗布泊沙漠深处传来一声巨响,中国第一颗原子弹爆炸成功,许多外国专家曾断言中国至少需要二十年才能完成这一目标,然而王淦昌和团队仅用极短的时间就实现了跨越,爆炸成功的那一刻,王淦昌没有和大家一同欢呼,而是默默在笔记本上写下了下一个研究课题——激光核聚变的可行性,两年半后,中国氢弹试验成功,再次震惊世界,王淦昌的冷静、远见和极致严谨,成为中国核武器研发不可或缺的保障,每一次试验,王淦昌都亲自检查每一个传感器,每一项数据都力求精确,甚至已年近七旬还背着氧气袋下到核试验坑道里。 信息来源:中工网《战略调整:三线建设决策与设计施工》