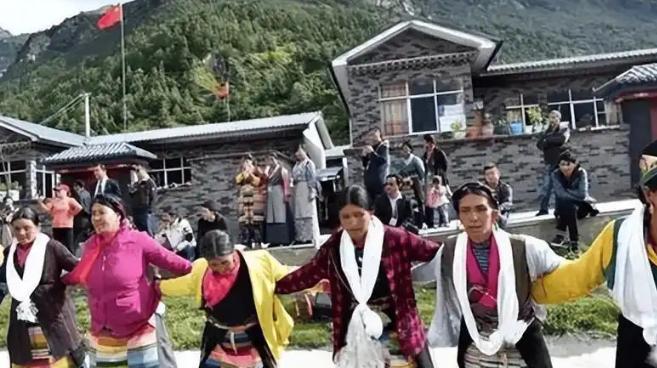

为什么说人要学会谦卑(迁碑)!看看边境达曼民族就知道了,这个在中国边境生活了近两个世纪都没有获得认可的民族,遭受西藏人民的排斥,被原来国家驱逐,无家可归,受尽磨难直到2004年,被中国接纳,成为中国的合法居民。 达曼民族的故事要从两百多年前说起。他们的祖先是尼泊尔廓尔喀骑兵,18世纪末在战争中与清朝军队交战失败后,有几百人滞留在西藏和尼泊尔边境的吉隆一带。这些人与当地藏族通婚,逐渐形成了独特的达曼族群。他们有着红褐色皮肤、高鼻梁和蓝眼睛,既不像典型藏族,也不完全像南亚人,这种特殊的外貌让他们长期处于尴尬境地。 更糟糕的是,他们既不被尼泊尔承认,也不被清朝接纳,成了"无国籍"的流浪者。没有国籍意味着没有土地、没有房子、没有教育机会,甚至没有基本的社会保障,生活就像风雨中的孤舟,飘摇不定。 被原国家驱逐的原因,除了外貌差异,更深层的是历史遗留问题。尼泊尔独立后,这些"滞留者"被视为历史包袱;而西藏地方政府也因为他们的特殊身份心存疑虑。达曼人就这样被夹在两个国家之间,像皮球一样被踢来踢去。他们住在漏风的窝棚甚至牲口棚里,过着朝不保夕的生活。最让人心酸的是,他们明明在这片土地上生活了几代人,却始终找不到归属感。 转机出现在2003年5月26日,中国政府正式接纳了达曼人。这个决定背后,是中国人特有的谦卑与包容。中国没有因为达曼人人数少(总共才200多人)就忽视他们,也没有因为历史复杂就推诿责任。 相反,中国政府看到了这些边境居民的实际困难,决定给他们一个家。2004年,政府投资147万元为达曼人修建了新村,40多户二层小楼拔地而起,每户都配备了藏式家具。从此,达曼人结束了"四无"(无国籍、无户口、无土地、无房子)的生活,真正成为了中国公民。 中国的帮扶措施远不止提供住房。政府为每户家庭分配了数亩土地和牲畜,帮助他们发展生产;孩子们被送进学校接受教育;医疗和社会保障也逐步完善。更难得的是,中国尊重达曼人的文化传统,允许他们保留自己的语言和习俗。 这种帮扶不是施舍,而是基于平等和尊重的互助。达曼人第一次感受到了家的温暖,他们的眼睛里重新燃起了希望。 达曼人用行动回报了这份深情厚意。他们主动承担起守护边境的责任,成为边境线上的"活界碑"。随着中尼边境贸易的发展,许多达曼人参与到物流园区的工作中,为边境繁荣贡献力量。 达曼人的生活发生了翻天覆地的变化:从漏雨的窝棚搬进宽敞的新居,从流浪者变成有尊严的中国公民。一位达曼老人动情地说:"是中国政府给了我们家!"这句话道出了整个民族的心声。 中国从来没有拿这件事去大肆宣传,这种低调恰恰体现了真正的谦卑。中国的谦卑不是故作姿态,而是把老百姓的冷暖放在心上;不是挪动界碑做表面文章,而是把界碑立在人心里。 达曼人的故事告诉我们:谦卑不是软弱,而是强大的包容;不是施舍,而是平等的尊重。当一个国家能够以谦卑之心对待每一个生命时,这个国家就拥有了最深沉的力量。 "迁碑"的真正意义,不是挪动石头,而是移动人心。中国用行动证明:真正的边界不在山川河流,而在人心所向。达曼人从流浪者到守边人的转变,正是这种"人心界碑"的最好诠释。他们的故事提醒我们:在这个充满分歧的世界里,谦卑或许是最强大的力量,它能化解隔阂,创造奇迹。