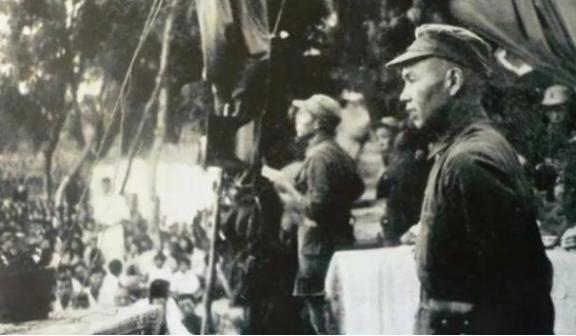

他是获利最大的华野名将,接替陈老总,执掌华东地区 “1955年9月27日,南京总统府旧址外,一位警卫悄声问道:‘老许,你准备好了没有?’”时间正好是授衔前夕。那天的钟声格外清晰,似乎在提醒这位昔日“九纵司令”——许世友,该轮到他领取新的任务了。 1947年初夏,胶东沿海正卷着潮湿的海风。山东野战军与华中野战军在孟良崮后会师,合编为华东野战军。人数二十七万,陈毅、粟裕分工明确,后方又被谭震林、唐亮等人稳住。许世友当时指挥第九纵队,部队号称“钢九”,打完莱芜跟济南,士气一路高涨。与强攻型第十三纵队相比,第九纵队更像攻守兼备的多面手,粟裕评价他“一击即中,又固若金汤”。 1949年春,渡江战役哨声未落,第三野战军几面红旗插进南京、上海。陈毅奉命留沪,掌经济、清特务、整金融,粟裕兼顾南下追歼。许世友率九纵归入二十五军,转战苏南、浙北,收尾动作干净利落。对外界来说,九纵的番号此后淡出视野,可留给同行的印象一句话就够:“哪需要硬骨头,找老许。” 1950年,新中国大规模裁军。六大军区随之确立,华东军区首任司令仍是陈毅。许世友没有跻身军区领导序列,看似差了一步,可他留在南京军区前身——华东军区特种兵部,管炮兵、工兵、装甲兵的合成训练。那段时间,他几乎天天泡在靶场和实验田,“坦克过河,空降搭桥”这些新概念正是他先推行。 1954年秋,中央军委决定把六大军区细分为十二大军区,调动干部、精减指挥层。人事名单一出来,许世友的名字放在南京军区司令员一栏。消息传回部队,老兵们议论纷纷:“陈老总刚走,老许就接盘,真够快。”其实决策并非仓促。中央看重他两点:一是打硬仗出身,二是对海防、江防两手都熟。南京军区要守的是华东沿海和长江下游,正需要这种“两栖”指挥思维。 授衔那天,授的是上将。许世友领完勋章,照例不怎么寒暄,只朝身旁军官摆摆手:“给部队配好船,配好炮,再给我一张到前线的铁路图。”熟悉他的人都清楚,夸奖听多了不痒,能让他立即动脑子的还是兵器与地图。 1958年夏末,金门炮战打响。南京、福州两大军区联合行动,许世友作为总协调,需要把十三个重炮团和若干空军、海军单位拼成一张火力网。有意思的是,他要求在炮击间隙送对岸两船食品——“让他们知道炮声停了还能活。”这种心理战在当时属于创新,后来被研究院专门写进《对台作战案例》。 进入六十年代,对台海方向的前沿防御不断加码。许世友主抓水上机动、岸基雷达、空情通报。不少年轻干部回忆,南京军区的值班室灯光常亮到凌晨。许世友在作业图上画的密密麻麻红线,被笑称“老许蜘蛛网”。可这张“网”在1962年东南局势紧张时发挥作用,福建外海的突发事件没有扩大。 时间推到1970年,南京军区新一轮调整,许世友已年过花甲,仍被中央留任。有参谋劝他:“累了就请个假。”他摇头:“江浙沪几千万百姓,铁路线、码头、兵工厂都在这,谁敢掉以轻心?”同年,他入选中共中央政治局委员,军内外评价出现“又红又专又硬”的说法。不得不说,在“谨慎”成为高层共识的年代,这三个字兼而有之的指挥员不多。 1973年,组织决定调他去广州军区。很多人以为他要被“异地安置”,可算着时间他已在大军区司令岗位上坐满十八年。再加上在广州军区的七年,总计二十五年,仍是全军纪录保持者。期间,南京军区留下的“硬骨头”传统被后任叶飞、丁盛等人沿用,沿江沿海工事、预备役系统和民兵训练框架也由此奠定。 有人质疑:“许老总执掌华东这么久,到底得了多大便宜?”若从待遇看,他压根没有私产;若从职务看,的确“华野名将中,仅此一家”。可知情者都明白,比起“获利”,他更看重掌控江防海防的主动权。陈毅离沪时拍他肩膀说过一句话,“上海是经济命脉,南京是心脏”,许世友把这句话当座右铭,放在办公室墙上,一挂就是十多年。 回头看华野出身的将领,粟裕因病退出前线较早;谭震林转做地方;叶飞、张爱萍、王必成等人虽然都升任军区,可论任期、论地缘要害,仍比不上许世友。他之所以被称作“华野获利最大”,并非靠资历排座次,而是长期手握华东与华南两条战略大动脉,这份信任,不是每个人都接得住。 许世友1980年卸任广州军区司令后改任军委顾问。他晚年不常谈功绩,只对身边护士念叨:“多看地图,脑子不会钝。”从二十年代黄埔入伍到八十年代离岗,横跨大半个世纪,疆场硝烟与和平建设他都赶上。至于“获利最大”的说法,落到最后,只剩厚厚一摞作战图,和二十五年军区司令的记录静静躺在档案柜里,数字不会说谎。