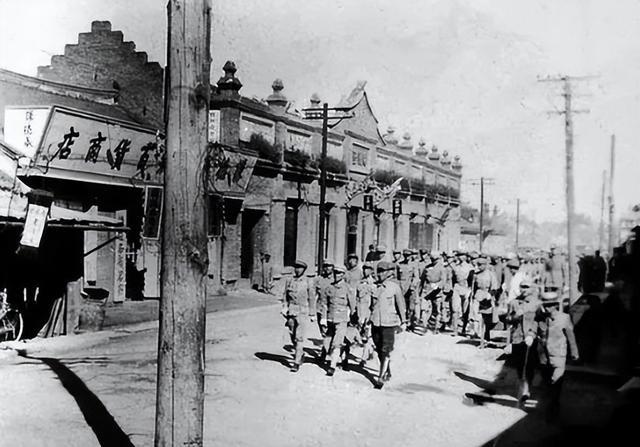

1924年,蒋介石对黄埔军校的学员进行考核,结束后他点评一人“不堪大用”。可老蒋没想到的是,这人在31年后,竟身列于“新中国十大元帅”。 1924年的广州黄埔岛,那时候,黄埔军校刚开张,校长蒋介石正意气风发,准备为自己的革命事业大展拳脚,培养一批铁杆心腹。面试一期学员的时候,老蒋的眼神就像探照灯一样,在每个年轻人身上来回扫射。 轮到一个来自山西五台的学员时,蒋介石的眉头不自觉地皱了起来。这小伙子叫徐向前,个子不高,身材瘦削,穿着一身洗得发白的旧布衫,站在那一言不发,显得有点拘谨,甚至可以说是木讷。蒋介石问他话,他也是操着一口浓重的山西口音,言语不多,问一句答一句。 在蒋介石看来,理想的军官苗子,得是那种腰杆笔直、眼神锐利、谈吐不凡的“精神小伙”。可眼前这个徐向前,怎么看都像个刚从乡下走出来的穷教书先生,身上没有半点“将帅之气”。面试结束后,蒋介石在徐向前的名册上,心里恐怕早就默默打了个叉,点评了四个字:“不堪大用”。 老蒋日理万机,哪会把一个看着“没出息”的穷学生放在心上。他更欣赏的,是像胡宗南、孙元良那样,要么是同乡,要么是能说会道、长相英武的类型。 可历史这剧本,往往最擅长写“反转”。老蒋做梦也想不到,就是这个他压根没瞧上眼的“木讷青年”,日后会成为他战场上挥之不去的噩梦。 时间快进几年,战场成了最好的试金石。蒋介石当初看好的那些“门面担当”,不少人在关键时刻掉了链子。而那个被他认为“不堪大用”的徐向前,却在红军的队伍里,打出了战神一般的名头。 最让老蒋吐血的一仗,莫过于苏家埠战役。那会儿,徐向前指挥的红四方面军,兵力不过一万五千人,面对的是蒋介石派来的三万多精锐。从兵力到装备,国军都占尽优势。可结果呢?徐向前硬是用他那神出鬼没的战术,把这三万多国军精锐给包了饺子,全歼了! 消息传到南京,据说蒋介石气得把办公室的茶杯都给砸了,嘴里大骂手下将领无能。可他或许该反思一下,当初在黄埔校长室里,是谁亲手把这块能打硬仗的“璞玉”看成了一块“顽石”? 其实,老蒋看走眼,绝不止徐向前一个。这暴露了他识人用人上一个致命的缺陷:太重表面,太信感觉,太讲圈子。 比如后来名震天下的林彪,同样是黄埔四期的学生,性格内向,沉默寡言,不善交际,完全不符合老蒋的“择偶标准”。结果呢?这位不爱说话的战将,在东北战场上,把蒋介石的百万大军打得落花流水。据说蒋介石败退台湾后,不止一次捶胸顿足:“要是当初把林彪留在身边,何至于落到今天这个地步!”可惜,历史没有如果。 更有意思的是被誉为“黄埔三杰”的蒋先云、陈赓、贺衷寒。这三位可是老蒋当年最得意的门生,尤其是蒋先云和陈赓,才华横溢,备受器重。可结果呢?这两个他最看好的学生,最后都坚定地选择了共产党。 特别是陈赓,在战场上跟自己的老师真刀真枪地干,把国军打得没脾气。老蒋甚至无奈地哀叹:“十个胡宗南也抵不上一个陈赓。” 这话听着,真是充满了无尽的讽刺。自己亲手浇灌出的最优秀的花朵,最后结出的果实,却成了刺向自己胸膛的利刃。 这就引出一个很现实的问题:一个领导者,选拔人才的标准到底应该是什么?是看他会不会来事儿,还是看他能不能干事?是看他的出身背景,还是看他的实际本领? 蒋介石的用人哲学,说白了就是“顺我者昌”。他喜欢用浙江同乡,喜欢用听话的,喜欢用看起来顺眼的。这种“任人唯亲”、“以貌取人”的圈子文化,短期内或许能巩固他的个人权威,但长期来看,却等于亲手埋下了失败的种子。 因为真正的将才,往往都有自己的棱角和风骨。他们可能不善言辞,就像徐向前;可能特立独行,就像林彪;也可能信仰坚定,绝不盲从,就像陈赓和宣侠父。 提到宣侠父,又是一个让老蒋脸上无光的名字。这位也是黄埔一期的学员,蒋介石一开始还挺欣赏他,觉得是个“好苗子”。可没过多久,宣侠父就因为反对蒋介石在军校里搞个人独裁,当面顶撞了他。老蒋勃然大怒,先是关禁闭,后来看他宁死不屈,索性直接把他开除了。 一个敢于坚持原则、挑战权威的学生,在蒋介石眼里,是“刺头”,是“麻烦”。可他没看到,这份“顶撞”背后,恰恰是一个人最宝贵的品质——独立的人格和坚定的信念。这样的人,才是真正能担大任、扛大事的人。 1955年9月,北京中南海怀仁堂,新中国举行了首次授衔仪式。当年的“木讷青年”徐向前,身着笔挺的元帅礼服,肩上扛着璀璨的将星,名列“新中国十大元帅”之一。 徐向前的故事,就像一面镜子,照出了蒋介石识人体系的崩塌。他输掉的,不仅仅是一场场战役,更是从一开始,就在人才的赛道上,压错了宝。他亲手推开的,是能够为他奠定江山的栋梁;他热情拥抱的,却有不少是最终导致大厦倾颓的蛀虫。