汉三年的深秋,荥阳城外的厮杀声隔着八百里秦川,仍像闷雷似的撞在萧何的耳鼓上。他坐在栎阳官署的案前,烛火被穿堂风撩得忽明忽暗,面前摊开的粮草账簿上,朱砂画的“急”字已经叠了三层。指尖划过竹简上“前线缺粮三日”的字迹,指腹磨过经年累月写字留下的薄茧,忽然想起二十年前在沛县县衙,也是这样的夜晚,他帮亭长刘邦抄录户籍册,那时的墨香里,还没有这么重的生死味道。

萧何第一次被人记住名字,是在秦二世元年的沛县县衙。那时他还是泗水郡的卒史,负责打理全县的户籍与赋税。郡里派御史来考核,满郡的官吏里,只有他把每一户的田亩数、每一季的税银数记得分毫不差。御史捏着他递上来的账簿,指节叩着竹简问:“你这账册,怎么连谁家丢了一头牛都记着?”萧何站在一旁,手按在腰间磨得发亮的铜带钩上,声音稳得很:“百姓的牛是种地的根本,记着它,才能知道谁家来年种不动地,该多帮衬。”后来御史要举荐他去咸阳任职,他却摇头拒绝了——那时亭长刘邦总爱来县衙蹭饭,每次都拍着他的肩膀说“萧兄,将来我要是干出点事,少不得要靠你”,他觉得,沛县这地方,或许比咸阳更需要他。

秦二世元年九月,刘邦在沛县揭竿而起,杀了县令要扯旗反秦。县衙里的官吏们慌作一团,有的躲在柱子后发抖,有的偷偷往怀里塞金银。萧何却抱着一摞户籍册走到刘邦面前,册子上用红笔圈出了全县能打仗的壮丁、能种粮的田地。“要反,就得有根基。”他把册子放在刘邦手里,指尖沾的墨蹭到了刘邦的袖口,“这些人,这些地,就是咱们的根基。”那天他还做了件让所有人意外的事——把自己家的粮食全搬了出来,分给起义的士兵。妻子在后面拉他的衣角,他回头说:“咱家的粮没了,将来能有整个天下的粮;要是这仗输了,留着粮也没用。”这一追随,就是他往后十几年的人生。

公元前206年,刘邦率领大军攻入咸阳。将士们一进咸阳城,就像饿狼扑食似的往秦宫的库房里冲,抢金银的、夺锦缎的,乱成一团。萧何却骑着马,直奔秦丞相府和御史府。他让士兵守在门口,谁也不准进,自己则蹲在地上,把散落的律令、图籍、户籍册一本本捡起来。竹简上的秦篆还带着墨香,有的册页被风吹得翻卷,他就用石头压住。有士兵来报:“萧大人,将军在秦宫设宴,让您过去呢!”他头也没抬:“你告诉将军,我在捡比金银还贵重的东西。”后来刘邦问他捡这些破烂干啥,他把整理好的图籍递过去:“将军您现在知道咸阳有多少户人家、关中能产多少粮吗?知道哪个关口易守、哪个郡县富庶吗?这些册子上都写着,有了它们,咱们才能治理天下。”刘邦这才明白,萧何捡的不是破烂,是汉家天下的根基。

可根基刚立,就出了岔子——韩信跑了。那时韩信还只是个治粟都尉,没人把他当回事,只有萧何和他谈过几次话,知道他是个能统帅千军万马的奇才。那天萧何正在核对粮草数目,有人来报“韩都尉走了”,他手里的算筹“哗啦”一声掉在地上。他没来得及跟刘邦打招呼,抓起外套就往外跑,连鞋都跑掉了一只。月下的官道上,他骑着马追,风把他的头发吹得乱飞,心里只有一个念头:不能让韩信走,要是韩信走了,谁来帮将军打项羽?追了两天两夜,终于在寒溪边上追上了韩信。韩信坐在石头上,背对着他不说话。萧何喘着气走过去,拍着他的肩膀:“兄弟,跟我回去,我向将军保证,一定让你当大将军。”韩信回头,看见萧何眼里的红血丝,还有他脚上那只没配对的鞋,终是点了点头。

刘邦听说萧何追韩信,气得拍桌子:“那么多将军跑了你不追,追一个韩信,你是不是疯了?”萧何却梗着脖子反驳:“那些将军丢了能再找,可韩信是国士无双!将军要是只想在汉中当王,不用韩信;要是想打回关东,夺天下,非韩信不可!”刘邦盯着他看了半天,想起他这些年从没错过事,终是松了口:“好,就听你的,封他为大将军。”拜将那天,韩信站在高台上,萧何站在台下,看着韩信接过将印,忽然觉得,那天寒溪边上的奔波,值了。

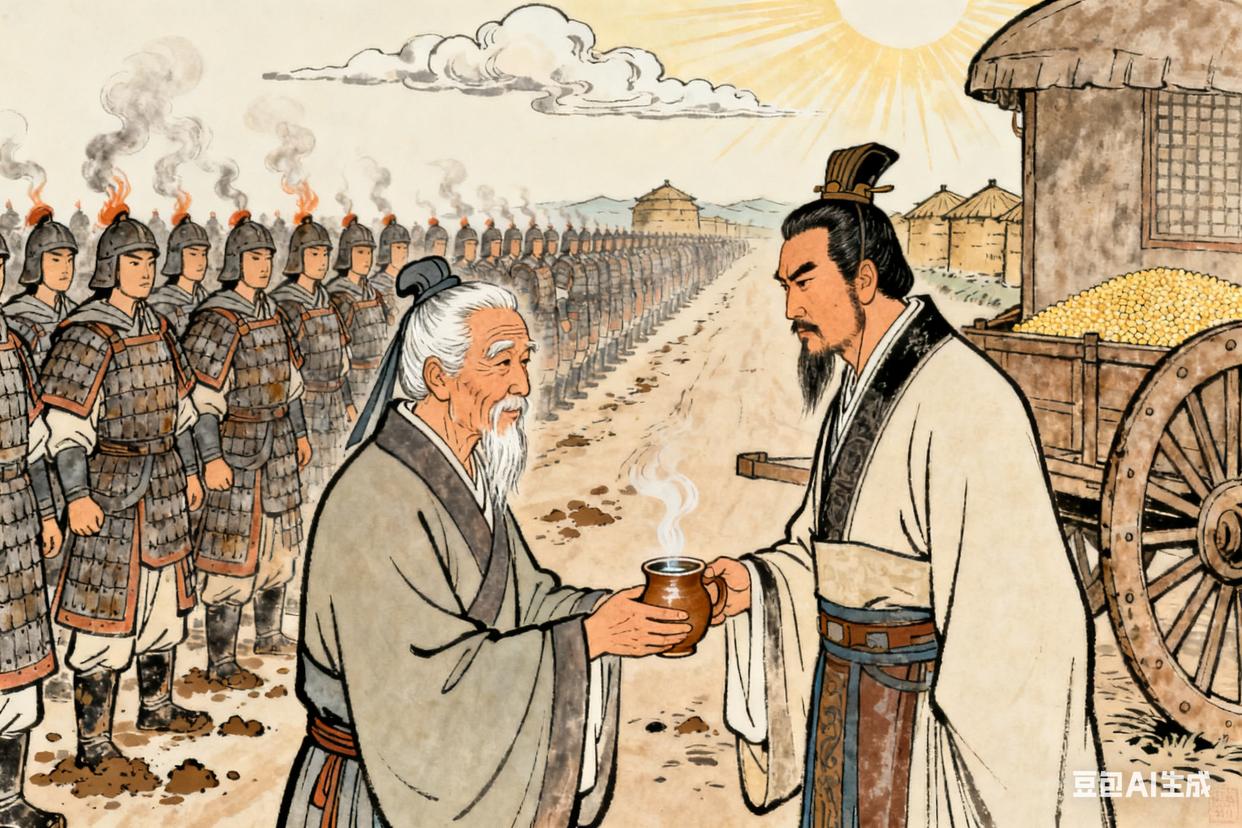

楚汉相争的四年里,萧何成了刘邦最坚实的后盾。刘邦在前线和项羽厮杀,他就在关中镇守,忙着征粮、征兵、修城池。汉二年,项羽攻破荥阳,刘邦带着残兵往回跑,一路上都在担心关中会不会出乱子。可等他到了关中,却看见萧何带着新征的士兵、新运的粮草在路边等他。士兵们的铠甲还带着铁匠铺的热气,粮车上的小米还沾着关中的泥土。萧何走过来,把一杯温水递到他手里:“将军放心,关中乱不了,粮草也够。”刘邦接过杯子,看见萧何眼角的细纹又多了几道,头发也白了些——那几年,萧何几乎没睡过一个整觉,每天天不亮就去粮仓查粮,半夜还在灯下核对士兵名册,有时候累得趴在案上就睡着了,醒了接着干。《史记》里写“何守关中,侍太子,治栎阳。为法令约束,立宗庙社稷宫室县邑,辄奏上,可,许以从事;即不及奏上,辄以便宜施行,上来以闻”,说的就是他在关中的日子,把所有事都打理得井井有条,让刘邦能安心在前线打仗。

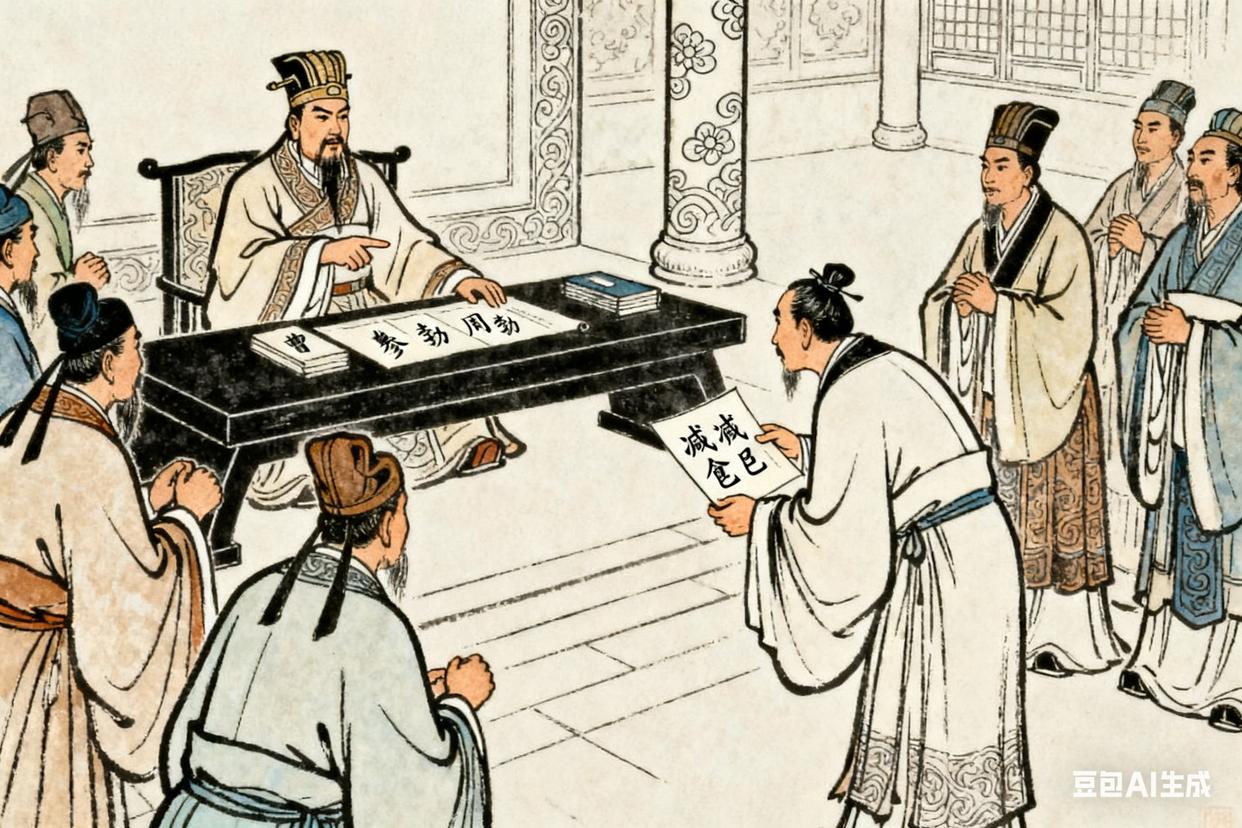

公元前202年,刘邦打败项羽,在定陶称帝,要论功行赏。大臣们吵得不可开交,有的说“曹参打仗最厉害,身上有七十多处伤,该排第一”,有的说“周勃平定三秦,该排第一”。刘邦却指着萧何说:“你们就像打猎的狗,追着野兽跑;萧何却是指挥打猎的人,没有他,你们能打到野兽吗?”于是封萧何为酂侯,食邑最多。可萧何却不开心,他找到刘邦:“陛下,关中的百姓刚经历战乱,日子苦,我的食邑太多了,能不能减些,分给百姓?”刘邦看着他,忽然觉得,这个跟着自己从沛县出来的人,心里装的从来不是自己的富贵,而是天下的百姓。

后来刘邦要把都城定在关中,让萧何负责建未央宫。萧何把宫城建得又大又华丽,刘邦回来一看,气得骂他:“现在天下刚定,百姓还穷得没饭吃,你建这么豪华的宫室,是想让百姓骂我吗?”萧何却不急不慢地说:“陛下,天子的宫殿,不仅是住的地方,更是天下的脸面。现在把宫室建得坚固些,将来子孙后代就不用再建了,这是为长远打算。而且,让诸侯们来看,也能让他们知道陛下的威严。”刘邦听了,这才消了气。可没人知道,萧何在建宫室的时候,特意让人把宫墙的地基打得浅了些——他怕将来要是有新的君主想改建,不用费太多力气就能拆,别劳民伤财。

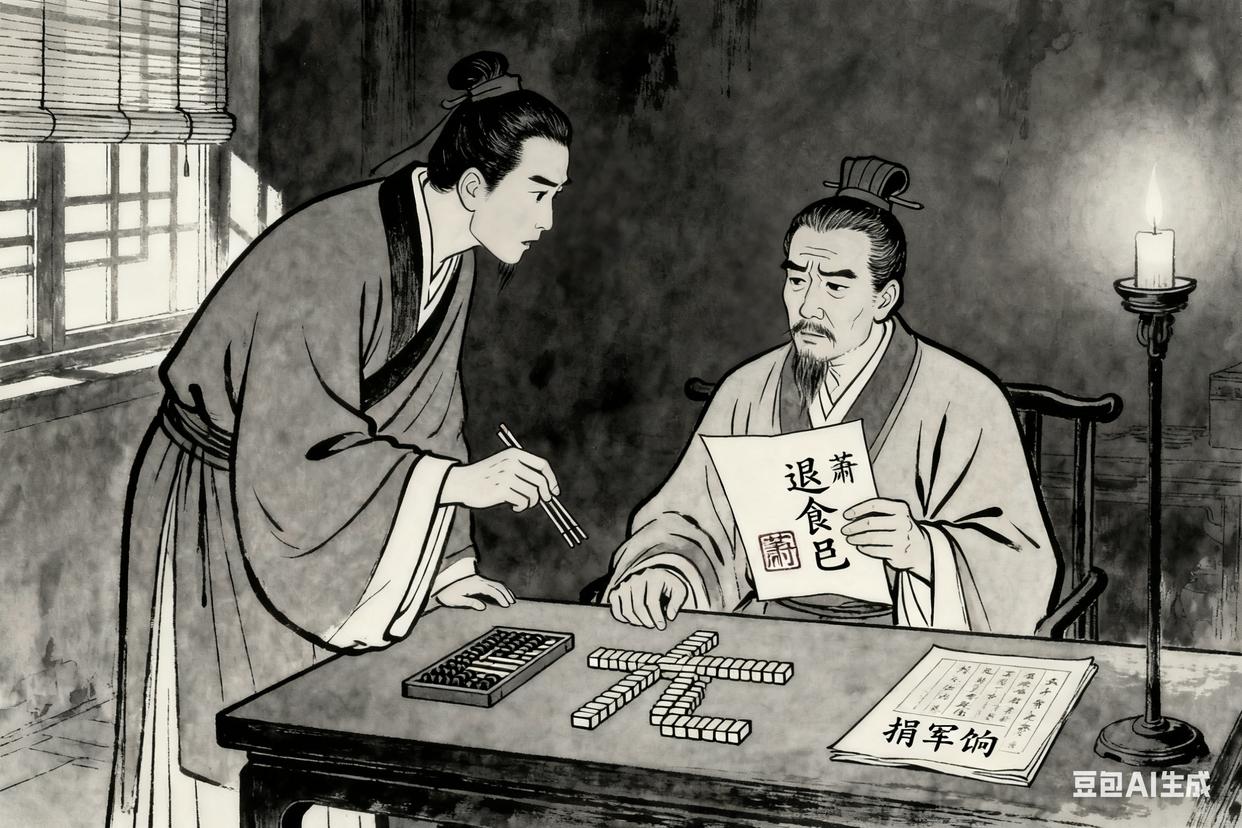

刘邦当了皇帝后,总担心大臣们会谋反,对萧何也渐渐有了疑心。汉十一年,陈豨谋反,刘邦亲自去平叛,让萧何留在长安。萧何帮着吕后杀了韩信,刘邦听说后,派人回来封他为相国,还加了五千户食邑,派了五百名士兵保护他。大臣们都来道贺,萧何却坐在家里愁眉不展。他的门客召平对他说:“大人,您要大祸临头了!陛下在外打仗,您在朝中安稳,却加了食邑派了卫兵,这不是宠您,是怀疑您啊!”萧何这才醒过神来,第二天就上书刘邦,把五千户食邑退了回去,还把自己的家产拿出来,捐给军队当军饷。刘邦收到奏疏,心里的疑心才少了些——萧何知道,在皇帝身边,太风光了会惹祸,懂得退让才能保全自己。

可疑心这东西,一旦有了就难消除。汉十二年,黥布谋反,刘邦又亲自去平叛,路上却一次次派人回长安问萧何在干什么。萧何还是像以前一样,忙着安抚百姓、输送粮草,还把家里的财产捐给军队。门客又来劝他:“大人,您现在这么受百姓爱戴,陛下能不担心吗?您不如故意强占些百姓的田地,让百姓骂您,这样陛下才会放心。”萧何听了,心里像被针扎似的疼——他一辈子都在为百姓着想,现在却要故意做坏事让百姓骂。可他没办法,只能照着做。果然,刘邦回来后,百姓拦着路告萧何的状,刘邦看了,反而笑着对萧何说:“你也会占百姓的田地啊!”萧何心里苦,却只能陪着笑——这就是伴君如伴虎,哪怕你一辈子忠心耿耿,也得学会藏起自己的光芒。

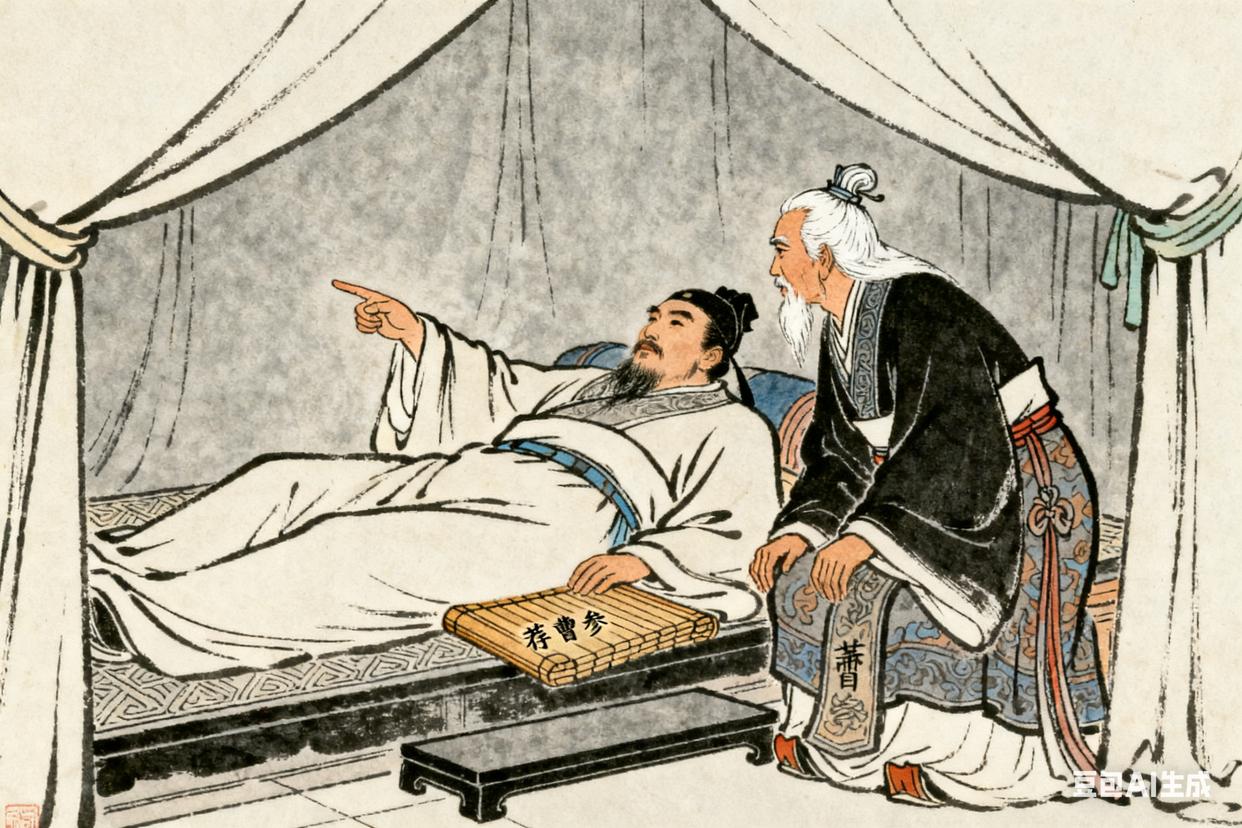

公元前193年,萧何病得很重,刘邦也老了,亲自去家里看他。刘邦坐在床边,问他:“你要是走了,谁能接替你当相国?”萧何喘着气,看着刘邦花白的头发,想起当年在沛县一起喝酒的日子,轻声说:“陛下最了解大臣的才能,您觉得谁行,谁就行。”刘邦问:“曹参怎么样?”萧何眼里忽然有了光,挣扎着要坐起来:“陛下能选曹参,我就是死了,也能闭眼了!”其实萧何和曹参以前有过矛盾,两人在朝堂上还吵过架,可萧何知道,曹参是个能治国的人,汉家的天下,需要曹参这样的人来守。

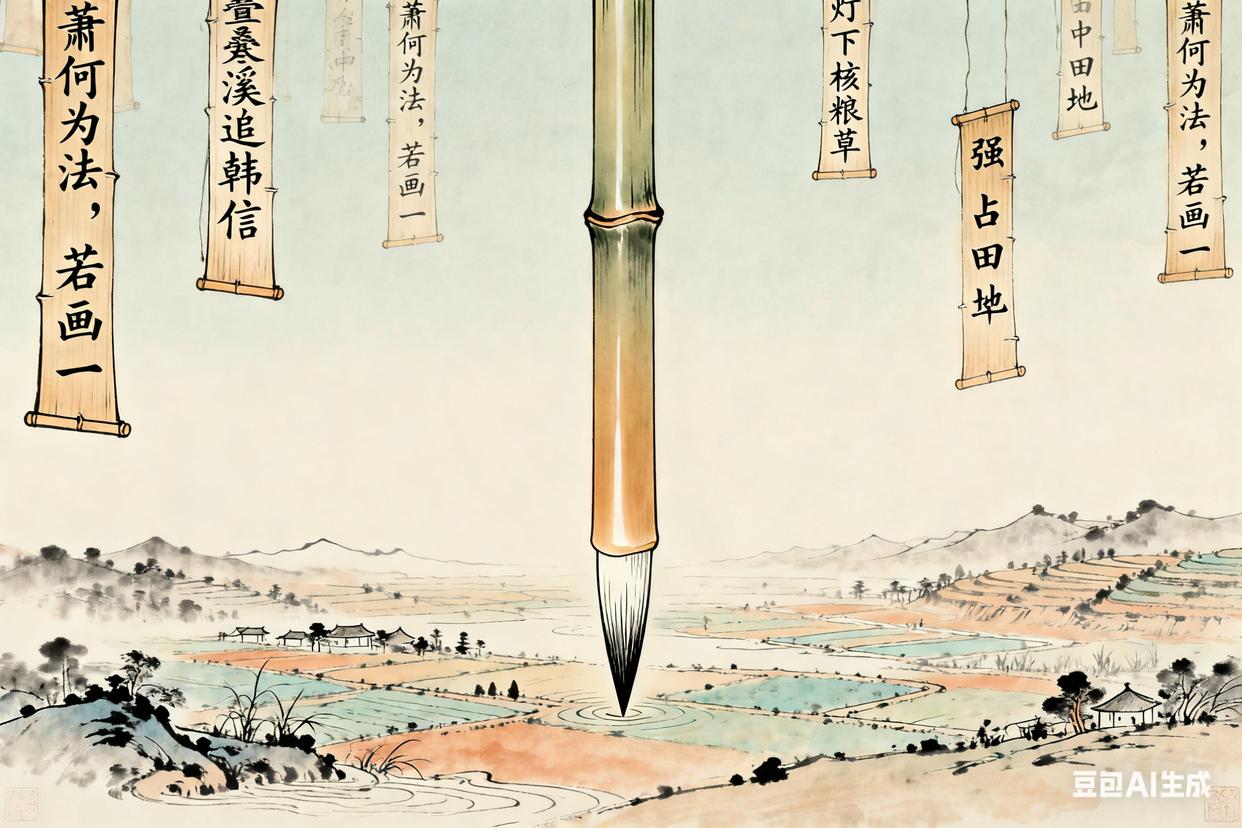

萧何去世后,曹参当了相国,什么都没变,还照着萧何制定的律令来治理国家,这就是“萧规曹随”的由来。百姓们编了歌谣唱:“萧何为法,若画一;曹参代之,守而勿失。载其清净,民以宁一。”歌声飘在关中的大地上,飘了两千年。

如今我们再提起萧何,想起的或许不是他制定的律令,也不是他建的未央宫,而是那个在寒溪边上追韩信的夜晚,那个在关中灯下核对粮草的清晨,那个为了保全自己故意强占百姓田地时的无奈。他就像一块基石,默默垫在汉家天下的下面,没有他,刘邦或许打不赢项羽,或许定不了关中,或许治不好天下。

现在的我们,也常常需要做“萧何”——在团队里默默做后勤,在工作中仔细打基础,在需要退让的时候懂得低头。就像萧何常年带在身边的那支竹笔,笔杆被他握得光滑,笔尖换了一次又一次,却始终能写出工整的字迹。我们或许成不了站在台前的英雄,但只要把自己该做的事做好,把基础打牢,就是对自己、对团队最好的贡献。

萧何的故事,从来不是一个人的传奇,而是一群人的坚守——坚守着初心,坚守着责任,坚守着天下百姓的安宁。就像他当年留在沛县的那颗初心,从始至终,都没变过。

声明:本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或个人不得擅自复制、转载、改编、传播等,亦不得用于商业用途,侵权必究。