嘿,喜欢书法的朋友,不知道你有没有这样的经历:看到一幅古代名家的字帖,第一感觉是“真好看”,但具体好在哪,又说不太清楚,反正就是舒服,就是高级。今天咱们要聊的赵孟頫《惠竹帖》,就是这么一件作品。它不像一些狂草那样张扬,初看可能觉得“平平无奇”,但只要你静下心来细品,就会被它那种不显山不露水的高级感深深折服。这篇文章,我不跟你讲赵孟頫的生平故事,也不扯历史背景,咱们就纯粹地、像匠人一样,掰开揉碎了看看,这幅字在“写法”上,到底藏着哪些让我们觉得“好看”的密码。

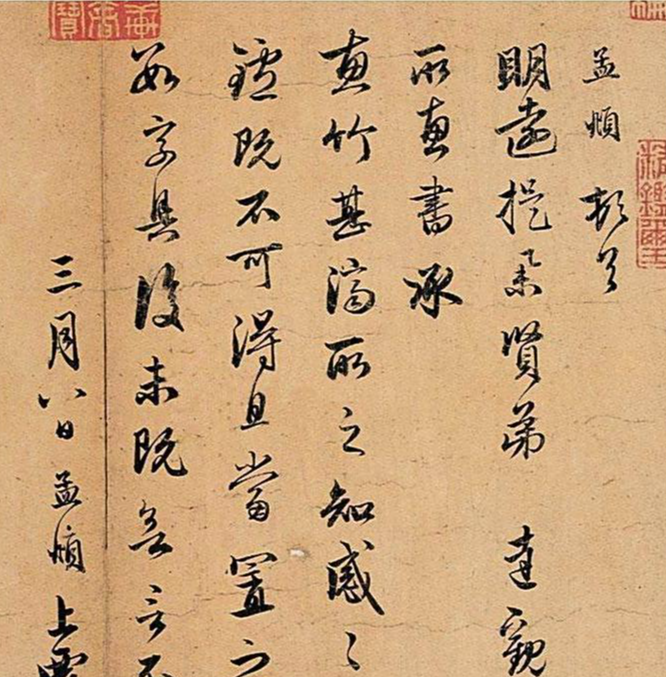

看《惠竹帖》,首先得看它的用笔。赵孟頫的用笔,是出了名的“精准”而“丰富”。你盯着任何一个笔画看,都不是直来直去的。比如一个“横”画,他下笔很轻,有个细微的切入角度,然后行笔过程中,笔锋是在微微起伏的,就像开车过一段略有起伏的柏油路,不是纯平,但极其顺畅,这叫“一波三折”的简化版,让笔画有了弹性和生命力。你再看他笔画转折的地方,比如“口”字框的右上角,他不是硬生生地拐个直角,也不是圆滑地画个圈,而是笔锋轻轻一顿,稍作调整,再顺势而下,形成一个既方整又圆润的角,这个动作叫“衄扭”,是力量和技巧的瞬间爆发。

这种精微的控制,源于他对毛笔无与伦比的掌控力。毛笔是软的,一般人写字,笔锋容易散、容易偏。但在赵孟頫手里,笔锋好像被驯服了,始终是“中锋”行笔为主。什么叫中锋?你可以理解为,笔尖在笔画的中心线上走,这样写出来的线条是饱满、圆润、有立体感的,像一根根健康的圆面条,透着力量。而很多初学者写出的笔画是扁的、薄的,就是因为笔锋趴着走了,这叫“偏锋”。《惠竹帖》通篇这种圆劲饱满的线条,就是中锋用笔极致的体现。所以,学赵字,第一个要攻克的技术难关,就是学会如何调锋,让笔锋时刻“立”起来走路。

如果说用笔决定了字的“血肉”,那结构就决定了字的“骨架”。《惠竹帖》的结构,是典型的“赵体”风范——秀美、端庄、匀称。但它的匀称,不是像印刷体那样死板的均匀,而是一种动态的、充满巧妙矛盾的平衡。我管这个叫“稳中求变,变中归稳”。

你看帖里的字,整体感觉特别平稳,但仔细看,每个字的重心都微微有些变化。有些字你会感觉它稍微往左靠一点,有些字又感觉往右倾一点,但通过下一个字或者某一个笔画的呼应,又把这种倾斜给“拉”回来了,整个行气因此变得生动活泼。这就像一个经验丰富的舞者,身体可以有各种角度的倾斜,但核心力量始终稳定,绝不会摔倒。

另外,在单个字内部的空间处理上,赵孟頫是大师级的高手。他非常注重“布白”,也就是笔画之间的空白处。他把空白处也当成画面的一部分来经营,所以他的字,笔画繁而不挤,笔画简而不空。比如笔画多的字,他会把某些笔画写细一点,或者把间距排布得更紧凑而有条理,绝不会让你觉得憋闷。笔画少的字,他又会把主笔写得特别舒展有力,撑起整个空间。这种对空间的敏感和分割能力,是我们要通过大量读帖和临习来慢慢培养的。下次临帖,别光盯着黑乎乎的笔画看,也多看看笔画留出的“白”,你会打开新世界的大门。

#秋季图文激励计划#

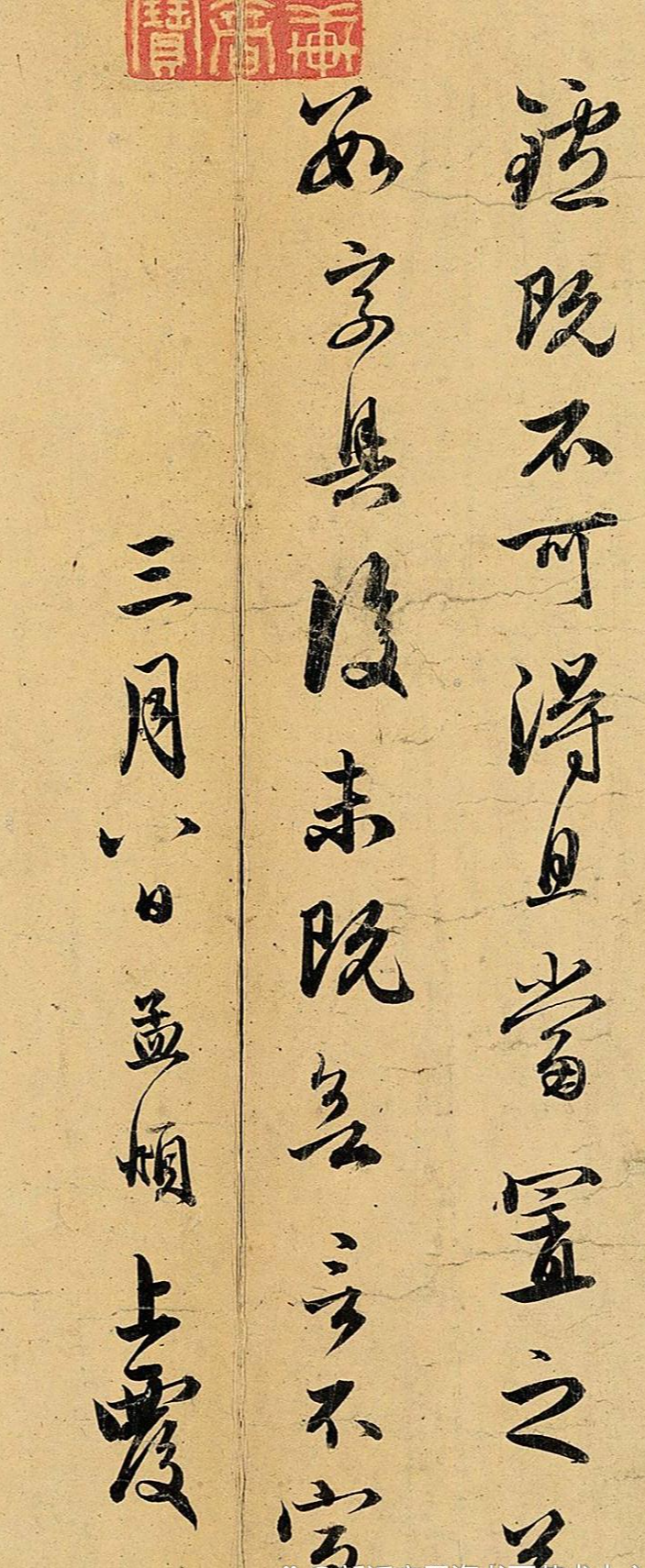

把一个个漂亮的单字串成一行,再把一行行字组成一幅作品,这就是章法。《惠竹帖》是信札,不是正式碑文,所以它的章法尤其自然、随性,充满了书写的“节奏感”。这种节奏感,是我们觉得它“行云流水”的主要原因。

你看整幅字,字与字之间,大部分是不连着的,但你会感觉它们气息是贯通的。怎么做到的呢?一个是靠我们刚才说的“笔势”,上一个字的收笔,带着一种走向,顺势就带出了下一个字的起笔,笔在空中虽然没有留下墨迹,但那个“意”是连着的。另一个是靠字形的微妙变化,有的字写得扁一些,有的字拉得长一些,有的字大,有的字小,参差错落,就像音乐节拍有强有弱,有长有短,共同构成了一首和谐的轻音乐,听着特别舒服。

所以,我们临摹到一定程度后,不能总是一个字一个字地“抠”。要尝试着一次看一行,甚至看一整页,去感受赵孟頫在书写时那种连贯的、自然的、带着情绪的挥运过程。模仿这种“行气”和“节奏”,比你单纯把一个字写像,更难,但也更重要。这需要你对手中的笔有绝对的自信,做到“心手相应”,下笔不犹豫。你平时写字,是每个字都独立存在,还是能感觉到字与字之间那种“暗中的联系”呢?

好了,关于《惠竹帖》在技法上的妙处,咱们就先聊到这。从笔法的精微,到结构的巧妙,再到章法的节奏,它给我们上了一堂生动的“古典书法美学”课。下次当你再拿起这本字帖,或许就能看出更多门道,临摹起来也更有感觉了。如果非要说一条最直接的学习建议,那就是:别贪多,每天选三个你觉得最有味道的字,反复观察、比对、临写,把这几个字的用笔和结构吃透,远比通篇抄一遍效果要好得多。书法进步,往往就在这种深度的“磨”之中。

举报/反馈

相关搜索

赵孟书法技巧分享惠竹帖名句欣赏