一位新加坡华人终于说了实话,他说:在新加坡的华人,根本不在乎中国到底好不好,很多人都有一个误区,认为新加坡有70%的华人人口到这里,华人一定是最受欢迎的,但是恰恰相反 新加坡本地华人根本不会记得中国,他们对中国仅有的了解就只停留在——东西便宜、优惠,什么根不根,血统不血统的,只有老一辈的能记住,新一代的早已经被西方文化给覆盖了。 为啥会这样?这地方就巴掌大点,夹在马来西亚和印尼这两个穆斯林国家中间,自己又没什么自然资源,就靠马六甲海峡这点地缘优势吃饭,要是敢跟中国走得太近,周边国家不得天天琢磨“这小子是不是想搞特殊”? 所以从李光耀那时候起,新加坡就认准了一个理:国家能不能活下去,比祖宗牌位摆在哪个祠堂重要多了。 这种生存逻辑最直接的体现就是语言政策。别看新加坡把华语列为官方语言之一,实际上从1987年起,全国学校就统一用英语当第一教学语言,华语顶多算个“加分项”。 2020年的人口普查显示,英语已经取代中文,成了新加坡人在家里最常说的语言,尤其是年轻人,对着父母可能还能蹦几句华语,跟朋友聊天全是英语夹杂着Singlish的腔调。 更有意思的是,2024年起连N水准的华文考试都改成用拼音输入了,不用再提笔写字,这哪是学母语,分明是把华语当成了电脑操作课。 南洋理工大学的调查更实在,说只有11%的小学生对使用华语有信心,倒是对英语的自信度高出一大截,毕竟从幼儿园开始,数学、科学这些主科全是用英语教的,华语课更像是用来应付考试的。 国家还在居住上玩起了“平衡术”,组屋政策规定每个种族的居住比例,华人最多不能超过84%,马来族不能低于13%,印度族不能低于2%——这招够狠,直接从物理空间上切断了华人聚族而居的可能,你家隔壁住着马来邻居,楼下是印度大叔,孩子从小在多元环境里长大,张口闭口都是“我们新加坡人”,哪还有功夫琢磨“中国根”这种虚头巴脑的东西。 李光耀早年就说过,要培养“新加坡人”的国家意识,不能让籍贯把人分成三六九等,这种观念灌输给几代人,现在的年轻人连福建话、潮州话都快听不懂了,还谈什么中华文化传承。 经济上的账就更算得明明白白。2023年新加坡对马来西亚的出口额是3126亿美元,对印尼是2587亿美元,这两个邻居加起来比对华贸易还重要。要是真跟中国走得近,万一人家不高兴了,断了供应链或者提高关税,新加坡这点家底根本经不起折腾。 所以在南海问题上,新加坡宁愿得罪中国也要喊着“航行自由”,外交部还专门发声明说中国的表态“含糊其辞”,说白了就是怕被周边国家误会成中国的“小跟班”。 文化上的西化更是挡都挡不住。南洋理工大学的调查显示,超过七成的年轻人日常生活以英语为主导,看电影听音乐也是英语华语“雨露均沾”,但真要让他们读本华文小说,十有八九会说“看不懂”“太累了”。 2023年教育部改华文教材,把复杂的书写内容换成简单的拼音输入,说是顺应科技发展,其实就是默认了年轻人对华文越来越陌生的现实。 老一辈还能聊聊孙中山、说几句闽南话童谣,新一代连“峇峇娘惹”是什么都快忘了,说白了,在他们的身份认同里,“新加坡人”的标签早就盖过了“华人”的印记。 新加坡的聪明之处就在于,它把“多元种族”玩成了生存策略。宪法里明明白白写着马来语是“国语”,国歌还用马来语唱,就是为了安抚周边国家;同时又让英语成为工作语言,方便跟西方做生意;华语则成了点缀,既不得罪中国,又不刺激邻居。 这种精细的平衡术,让74.3%的华人人口反而成了最需要“低调”的群体,毕竟一旦强调华人身份,就可能打破种族间的脆弱平衡。 所以你看新加坡华人对中国的态度,不是冷血,而是被现实逼出来的理性——在这个巴掌大的地方,先保住饭碗和安稳,才有资格谈文化感情。年轻人嘴上说着“中国东西便宜”,心里想的却是怎么考上新加坡国立大学,怎么在国际公司站稳脚跟,至于祖宗来自福建还是广东,早就成了茶余饭后的谈资,当不得真。

用户12xxx43

所以以后对他们做什么都没有心理负担。

Franks360

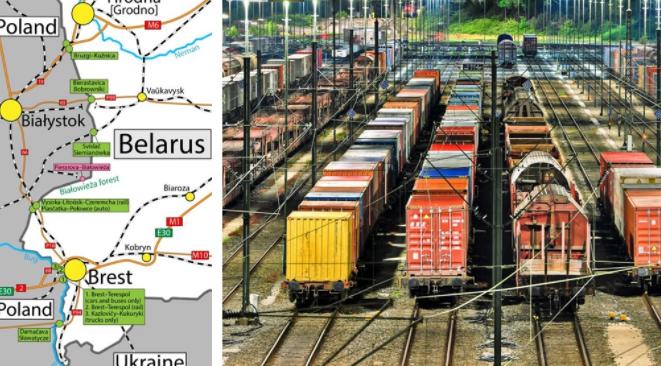

早晚废了马六甲海峡。