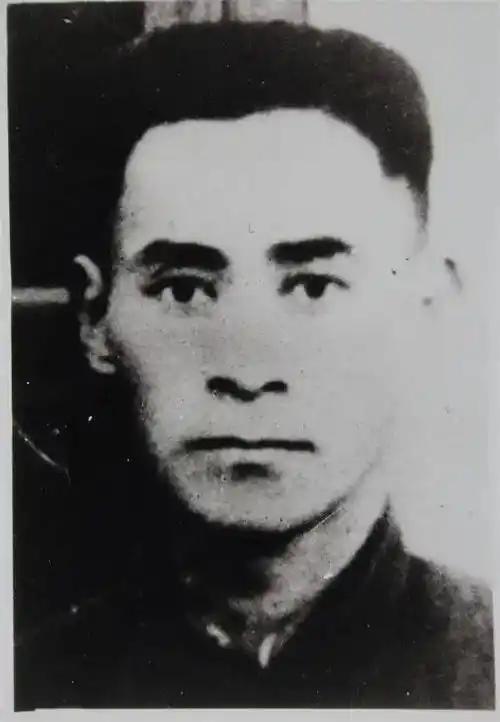

[太阳]1987年,一日本战俘在回忆录中,爆料两位烈士是叛徒,其中就有我党的高级特工,东北抗日英雄张永兴。 (参考资料:2020-05-12 中国老区网——共产国际在齐齐哈尔的秘密情报站) 上世纪三十年代,齐齐哈尔是日本侵略者在东北的军事心脏,城里表面平静,底下却暗流汹涌。 就在这座城里,两支同属苏联远东军区情报部的红色队伍,在互不知情的情况下,像两条平行线一样各自运作。 一边是以乐天照相馆为掩护的情报网,另一边是代号“波波夫”的情报小组,他们故事的结局,一个得以保全,一个走向覆灭,这背后藏着完全不同的生存逻辑。 情报工作,伪装是第一道防线,孙乐天和苏子元领导的小组,玩的是一种“中心化据点”的打法。 乐天照相馆和后来的龙江医院,都是正儿八经的生意,有技术有客源,孙乐天就凭着照相馆老板的身份,跟日本宪兵特务吃饭打牌,在推杯换盏间就把情报搞到手了。 1933年5月,他们就是靠着冲洗照片的便利,在哈尔滨把日军随军摄影师的机密胶片给复制了,这种模式像一个磁场,把情报吸过来,但风险也全压在一个点上。 而张永兴的“波波夫”小组,走的是完全相反的“网状化潜伏”路线,他们把策略叫“圈地谍报”,在日军兵营、机场旁边,悄悄开起鞋帽店、水果摊、小旅馆,这些小铺子就像一个个监控探头,分散在城市各个角落。 除此之外,他们还派人混进军营干活,或者干脆伪装成记者四处“采访”,手段五花八门,这种布局的好处是鸡蛋不放在一个篮子里,但情报多靠外部观察,想拿到核心机密就难了点。 在那种高压环境下,能把大家拢在一起的,光靠信仰和纪律还不够,更得靠人和人之间的信任。 乐天照相馆这边,孙乐天和苏子元是通过朋友韩乐然认识的,是纯粹的革命友谊,孙乐天二话不说就把自己的产业拿出来干革命,这就是信任,他和技术骨干谭连成又是师兄弟,这种老交情,比什么都靠谱。 “波波夫”小组的凝聚力,则多了一层血缘的加持,小组最关键的发报员,是组长张永兴的亲弟弟张克兴,亲兄弟一起上阵,那种忠诚度是没法比的。 后来兄弟俩一同被捕,面对酷刑,口供惊人地一致,说在苏联的事儿一个字都不能对外讲,这既是纪律,更是刻在骨子里的默契,这种扎根于社会关系里的信任,才是情报网最硬的内核。 然而,面对同样的敌人——开着无线电测向车满街跑的日本宪兵特高课,两个小组的命运却天差地别。 乐天照相馆的落幕,是一次有组织的“指令性撤退”,1936年12月,苏联上级嗅到了危险,果断下令收队走人,苏子元和孙乐天全身而退,转移到北平继续战斗,这事儿充分说明,一条完整的指挥链和铁的纪律有多重要。 有意思的是,孙乐天后来没能回到苏联,反而阴差阳错躲过了那场卷走他领导苏子元的大清洗,命运真是难说。 几乎就在同时,“波波夫”小组的毁灭,则是一场典型的“连锁式崩溃”,导火索不是核心暴露,而是1936年9月,一个外围成员在边境被抓,酷刑之下,一个接一个地叛变,情报网被一层层扒开。 11月,刚从苏联回来的张永兴一头撞进罗网,整个站19人被一锅端,这场悲剧说明,分布式网络虽然分散了风险,但任何一个点的失守都可能引发多米诺骨牌效应。 1937年1月,在拒绝了东条英机的收买后,张永兴兄弟等八名英雄在齐齐哈尔的雪地里倒下,他们的清白,直到几十年后才被尘封的日军档案所证实。 就这样,在齐齐哈尔的上空,两套红色谍报系统,一个像精密的棋局,步步为营;另一个像蔓延的藤蔓,四处扎根。 它们不同的结局告诉我们,在隐蔽战线上,巧妙的伪装、牢固的信任,还有一个能果断“断尾求生”的指挥系统,缺一不可,这些共同决定了谁能活到最后。