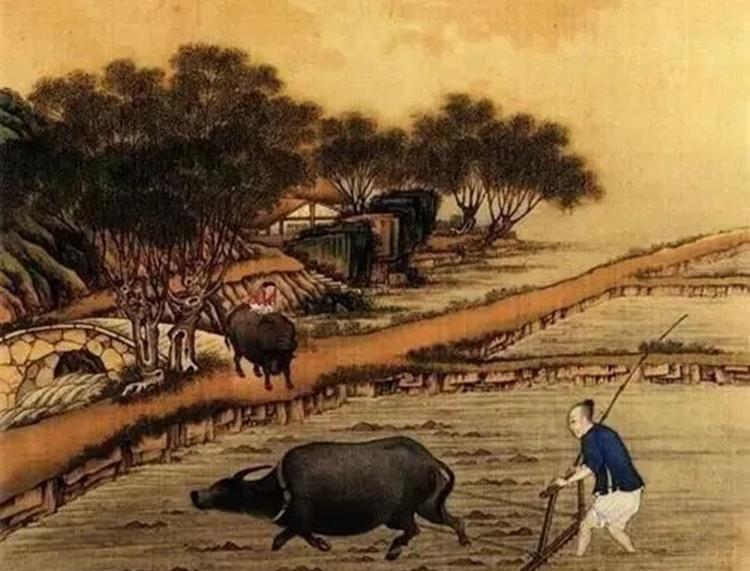

古代官员退休,有个"福利"比退休金还实在,现在没有了 说起退休制度,很多人以为这是现代社会的产物,其实不然,早在两千多年前的中国古代,就已经有了相当完善的官员退休制度,而且还有一个比现代退休金更实在的福利——养老田。 在古代,官员们退休后,除了能得到朝廷的优待外,最实惠的待遇莫过于获得一块属于自己的土地,这块土地,就是我们今天要说的养老田。 养老田制度最早可以追溯到西周时期,不过真正系统化的养老田制度,是在汉代才正式确立的。 汉武帝时期,为了解决老臣退休后的生活问题,朝廷规定凡年满七十岁的官员可以告老还乡,并赐予一定数量的土地,用于养老。 这个制度的好处显而易见,在古代农业社会,土地就是最大的财富,有了土地就等于有了稳定的收入来源。 退休官员不必担心晚年生活无着落,也不用担心通货膨胀导致养老金缩水,因为无论朝代如何更迭,土地都是实打实的财富。 贞观年间有个叫魏征的大臣,想必大家都不陌生,这位直言敢谏的名臣在退休后,就获得了一块位于长安城郊的上等养老田。 据史料记载,魏征的养老田不仅土地肥沃,而且还有灌溉便利的水源,每年的收成都相当可观。 魏征去世后,这块养老田传给了他的子孙,成为魏家的重要财产。 有了这块地,魏家后人虽然没有再出现像魏征那样的大臣,但家族的基本生计却得到了保障,这也是为什么很多古代官宦之家能够延续数代的重要原因之一。 宋朝时期养老田制度更加完善,宋太祖赵匡胤为了笼络人心,特意扩大了养老田的发放范围。 不仅退休官员可以获得,就连那些为国家做出特殊贡献的平民,也有机会获得养老田的奖赏。 有个叫范仲淹的宋朝名臣,他在退休后获得的养老田就格外丰厚,因为范仲淹一生清廉,又多次为国家立下大功,所以朝廷特意在苏州附近划拨了一大块肥沃的土地给他。 范仲淹并没有把这些土地据为己有,而是拿出一部分建立了范氏义庄,用于族人的教育和救济,这也是中国历史上最著名的家族慈善机构之一。 不过养老田制度也不是没有弊端,随着时间推移,一些权贵家族通过各种手段,占据了大量的养老田,甚至有些根本不符合条件的人也能弄到养老田,导致这一制度渐渐变了味。 明朝初年,朱元璋看到这种情况,曾经想要彻底改革养老田制度,他认为养老田已经成了权贵们中饱私囊的工具,与最初设立的初衷相去甚远。 但是,面对根深蒂固的既得利益集团,这项改革最终也只是雷声大雨点小。 到了清朝,人口增加,土地资源日益紧张,养老田制度逐渐被其他养老方式所取代。 清政府开始更多地采用发放养老俸禄的方式,也就是类似于现代退休金的制度,来解决退休官员的养老问题。 不过,与现代退休金相比,古代的养老田有一个无法比拟的优势,它不会因为朝代更迭而消失。 只要土地还在,就算是改朝换代,这块地依然属于你家,而退休金就不同了,一旦国家财政出现问题,或者政权更迭,这些俸禄很可能就会付之东流。 养老田制度之所以能在中国古代延续千年之久,还有一个重要原因,那就是它完美契合了中国传统的耕读传家理念。 在古代中国,无论是达官贵人还是平民百姓,都有一个共同的价值观:土地是立身之本,读书是改变命运的途径。 而且除了保障退休官员的基本生活,养老田还有一个意想不到的作用:它促进了官员与民间的联系,减少了官民隔阂。 为什么这么说呢,因为大多数官员的养老田都位于他们的家乡或任职地附近,退休后,这些曾经的高官就变成了普通的地主,需要亲自管理土地、与佃农打交道。 这种角色转变,使他们能够更直接地了解民间疾苦,也让普通百姓有机会接触到这些曾经高高在上的官员。 南宋的范成大,官至宰相,退休后回到苏州老家,亲自管理自己的养老田,他不仅引进了先进的农业技术,还写了《范村农书》这样的农业著作,为当地农业发展做出了贡献。 这种情况在古代并不少见,许多退休官员都成为了家乡的农业专家或乡村贤达。 当然,养老田制度也有它的局限性,它只适用于农业社会,到后面商品经济的发展和城市化进程的加速,土地的价值虽然依然重要,但已经不是唯一的财富形式。 而且养老田的分配往往存在不公平现象,高级官员能获得大量优质土地,而低级官员只能得到一小块贫瘠的地,这种差距有时候甚至比他们在职时的待遇差距还要大。 到了明清时期,随着人口激增,土地资源日益紧张,养老田制度开始面临严峻挑战。 可供分配的土地越来越少,官员数量却在不断增加,这种供需矛盾,使得养老田的面积不断缩小,质量也越来越差。 清末民初,随着西方退休金制度的引入和土地制度的变革,延续了两千多年的养老田制度终于走到了尽头。 取而代之的是现代意义上的退休金制度,定期发放固定金额的现金,而不是直接分配土地。