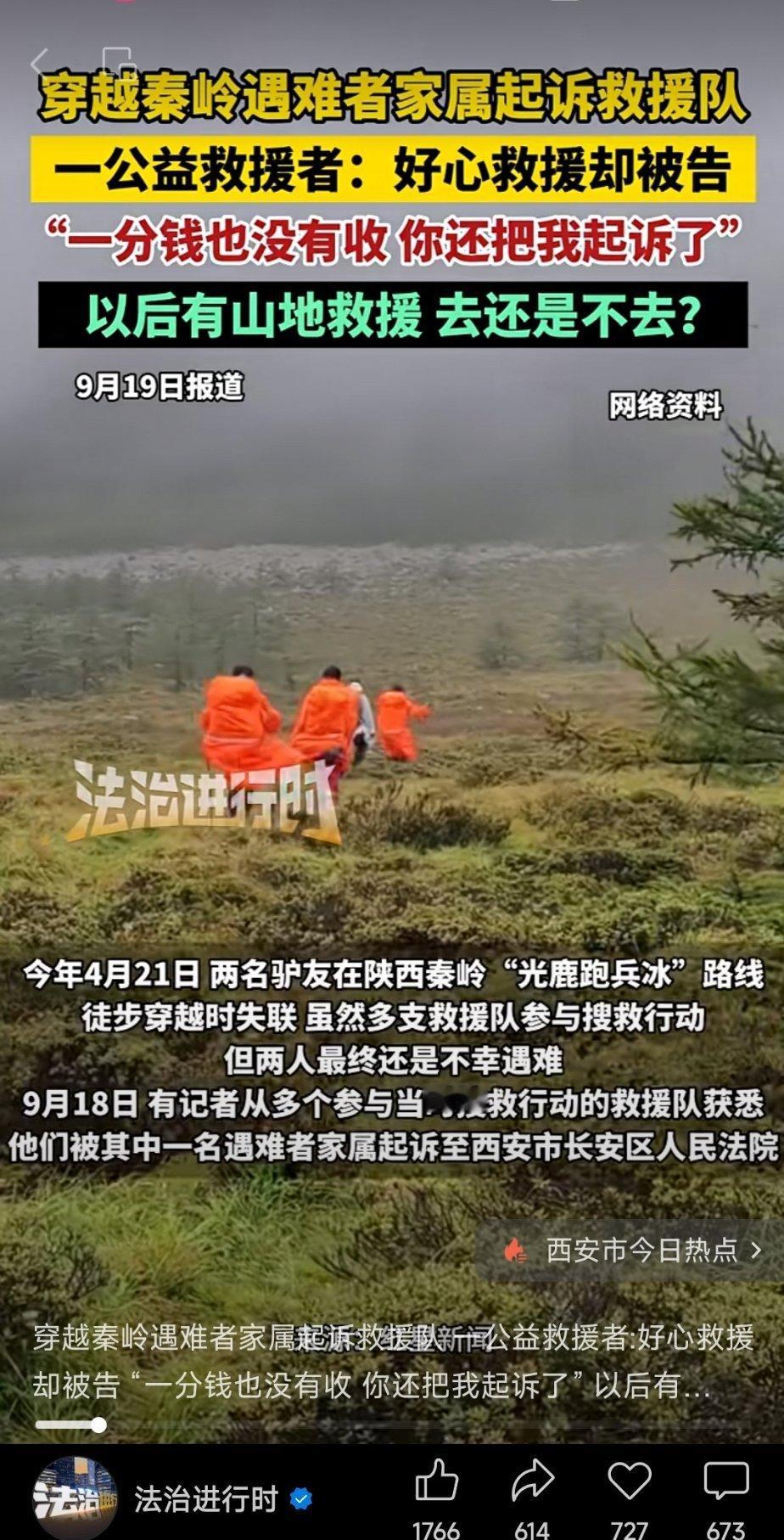

本来挺同情遇难家属的,这下是真同情不起来了。失踪在秦岭驴友的家属把救援队给告了,原因是因为我找你救援,那你必须得把人完完整整的带到我面前,不然你就是工作不到位 2025年4月,秦岭刚过了初春,山里的风还带着刺骨的凉,高海拔地方更是说变天就变天。 那两个驴友偏要挑战一条叫“光鹿跑兵冰”的路线,这条线全程40公里,平均海拔2500米。 更关键的是,它在秦岭海拔2000米以上的核心保护区里,禁止任何和生态保护、科研无关的徒步活动。 说白了,他们这趟进山,从一开始就踩了“违规”的红线。 4月21号凌晨,其中一个驴友还跟家里人发微信聊天,说山里的风景挺好,谁能想到,这竟是最后一次联系。 到了下午4点,家属再发微信、打电话,全都没了回应。 一开始大家还安慰自己,山里信号差,说不定是没信号了。 可从傍晚等到半夜,屏幕始终没亮过,家里人的心一点点往下沉,后半夜基本没合眼。 天刚蒙蒙亮就赶紧报了警,还托人找了当地的民间救援队。 最先动起来的是一个叫杨某的救援队员,他所在的“秦岭牛马队”原本是做商业救援的。 那天晚上9点多,杨某在陕西当地一个户外应急微信群里,看到了失联驴友同伴发的求助信息,没等联系家属,就先组织人准备进山。 这种“主动介入”的救援,本就是为了抢时间,怕晚一步就出意外。 直到第二天凌晨4点半,他们才彻底确认,那两个驴友不是走岔路下撤了,是真的在山里迷了路。 后来家属找到杨某,还主动提了条件:让他找些经验丰富的老师傅去救,每人给1000块钱。 杨某折腾了一两个小时,凑了10个人进山。 可谁都知道,秦岭的山不是好爬的,40公里的路线上全是裸露的碎石坡,岔路口就有几十个,风刮得人站都站不稳。 队员们带的补给,还是家属临时买的几瓶水、几包方便面和小面包,上山下山一整天,没吃上一口热饭,没喝上一口热水,有几个人还因为低温差点失温。 最后在“干人洞沟和主路接头的丁字口”附近找到了人,可早就没了呼吸。 法医说,是严重失温,体温降到35度以下,身体机能全垮了。 更让人惋惜的是,离遇难地点10米远的地方,就有几个能避风的石洞,要是他们能多走几步,或许结局就不一样。 本以为人找回来了,就算是给家属一个交代,这场悲剧也算告一段落。 可谁能想到,4月22号当晚,家属就跟杨某说要起诉他,杨某当时还觉得,家属是太伤心了说气话,没当回事。 直到9月份,法院传票寄到手里,他才知道,家属不仅告了他,还把同行的驴友、事发地的生态管理部门,连带着他以前待过的公益救援队也一起告了。 而 家属起诉的核心理由,是说杨某“阻止报警,耽误了最佳救援时间”。 这话其实在理,秦岭的搜救不是找个熟人问路那么简单,没摸清情况就喊大批人进山,反而可能错过真的机会。 可这场起诉带来的影响,比想象中更严重。 杨某所在的“秦岭牛马队”,6月份就解散了,以前常一起救援的老队员,现在连公益救援都不敢碰了。 网上的议论也炸开了锅,有人说:“要是杨某真的阻止报警,家属告还有理;可现在没证据,连记者都联系不上家属和律师,这不是瞎告吗?” 说到底,这事儿不只是一场官司,更关乎以后还有没有人敢做公益救援。 要是伸手帮忙的人总被追责,要是善意总被曲解成“失职”,那下次有人在山里遇险,谁还敢半夜起身、冒着风险进山找人? 但我更希望,这场官司能让大家想明白一件事:我们要保护家属的权益,不能让他们在失去亲人后再受委屈。 可我们更要保护那些愿意伸手的人,不能让他们的好心变成寒心。 信息来源:红星新闻2025-09-19发布:对话4·21秦岭驴友失联事件救援者:搜救早于家属报警,原救援队受影响已解散