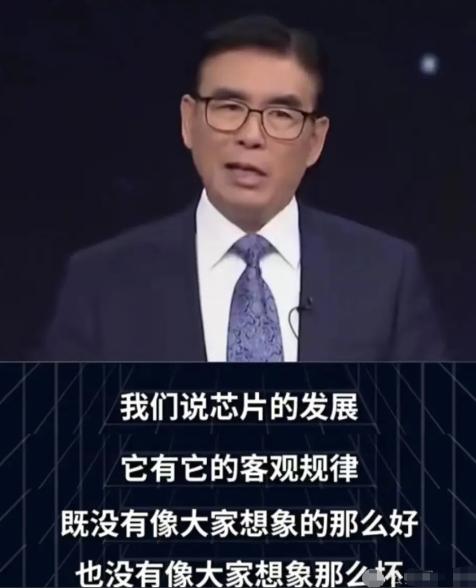

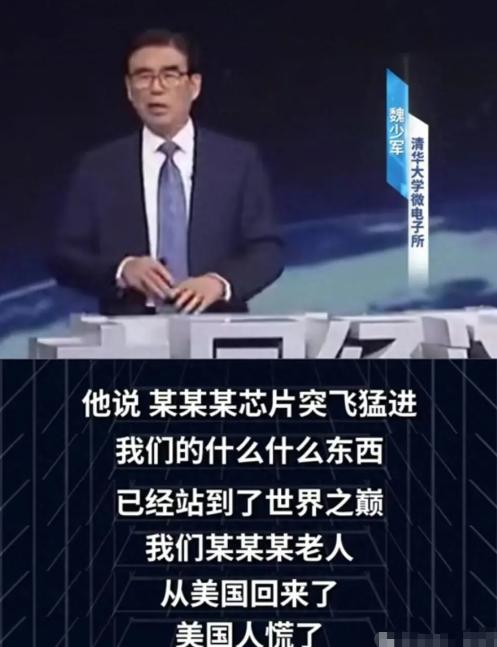

清华微电子所教授:不要动不动就吹捧中国芯片超越美国,我们的产品还不能满足要求,我们要认清自己的真实水平 现在打开手机刷新闻,总能看到“中国芯突破XX纳米”“国产芯片碾压国际巨头”之类的标题,看得人热血沸腾。但魏教授一句话就戳破了这层窗户纸:咱们95%的计算机处理器、70%的手机处理器都得靠进口,存储芯片更是大部分捏在别人手里。 更让人揪心的是这种盲目乐观已经开始耽误正事。魏教授在采访里提到一个让人哭笑不得的事儿:有地方领导为了搞芯片产业,一拍脑袋就砸了上百亿,结果钱花光了连个响都没听见,最后啥也没搞出来。 这可不是个案,这几年芯片成了香饽饽,不少地方都想分杯羹,不问条件、不管基础就往里冲,结果呢?钱花了不少,真正能打的产品没见着几个。 数据不会说谎。2024年咱们买走了全球42%的芯片设备,看起来挺厉害,但仔细一看,这些设备里近90%都是进口的,国产设备的市场占有率才刚过11%。 就拿最关键的光刻机来说,国产化率还不到5%,高端的EUV光刻机更是连影子都没见着。人家ASML的光刻机里有上十万个精密零件,咱们连最核心的光学镜片都还得靠进口,这种时候喊“超越”,实在有点自欺欺人。 魏教授说得实在:“天天喊超越,不如踏踏实实补短板。”现在行业里有种怪现象,企业数量越增越多,2024年都到3600多家了,但计算机芯片在全球市场的占比才10%左右,连人家的一半都不到。很多企业宁愿在低水平上互相杀价“内卷”,也不愿沉下心来搞研发,这样下去,吹出来的泡沫迟早得破。 要知道咱们和世界第一梯队的差距有多大,看看那份长长的“卡脖子”清单就明白了。中国电子设计工程院的专家杨光明说得直接:整个半导体产业里,也就光伏、LED这些领域能挺直腰杆,剩下的从设计到制造,上游材料、核心设备几乎都受制于人。 咱们自己能搞定的芯片,大多是技术门槛不高的中低端产品,真到了服务器、高端手机这些关键领域,就得看别人脸色。 最要命的是产业生态的“缺胳膊少腿”。魏教授说的“短板和缺项”可不是小问题,这就像盖房子,别人用的是钢筋混凝土,咱们这边沙子够多,水泥却不够,钢筋更是得从国外运。 2024年咱们芯片产能在全球占比还不到15%,自主率连5%都达不到,这意味着大部分核心技术和生产能力都不在自己手里。就拿手机里的高端处理器来说,虽然咱们也有几款能拿出手的产品,但里面的很多关键IP核、制造工艺还是得依赖国外技术。 制造设备这块的差距更明显。虽然晶圆制造设备的国产化率已经到了25%,但这主要集中在清洗、抛光这些相对简单的环节。真正决定芯片精度的光刻机,咱们能自主生产的还停留在14nm以上的成熟工艺,更先进的制程根本没法碰。 ASML的EUV光刻机里,光是一个反射镜的表面精度就能达到纳米级,咱们现在还造不出这种水平的光学部件。没有好设备,就像巧妇难为无米之炊,再厉害的设计也造不出高端芯片。 存储芯片和逻辑芯片这两块更是“重灾区”。虽然咱们在存储芯片上有了一些突破,比如用纳米压印技术能降低成本,但高端的DRAM、NAND闪存还是大量依赖进口。 而逻辑芯片领域,计算机和服务器用的通用处理器几乎被国外垄断,95%都得靠进口。这就好比咱们家里的电脑,心脏部位用的还是别人的零件,怎么谈得上真正的自主可控? 面对这么多难题,魏少军教授开出的药方是:别再搞行政命令那一套,让市场来调配资源。这话算是说到了点子上——这些年有些地方为了发展芯片产业,不问市场需求,不管企业实力,拿着钱就往里面砸,结果呢? 上百亿的投资打了水漂,连个响都没听见。这种“运动式”发展根本行不通,芯片产业是技术密集型、资金密集型产业,得按市场规律办事。 创新方向也得变一变。以前咱们总想着在先进工艺上追赶,人家搞7nm,咱们也搞7nm,人家搞3nm,咱们也跟着上。但现在这条路被卡住了,就得换个思路。 魏教授建议大力发展不依赖先进工艺的设计技术,比如搞架构创新,或者把不同功能的芯片集成起来的三维集成技术。这就像打仗,正面强攻不行,就搞迂回战术,总能找到突破口。 人才和生态也是绕不开的坎。现在咱们芯片设计业的人均产值虽然达到了32.5万美元,但跟国际巨头比还有差距。关键是要培养既懂技术又懂市场的人才,而不是只会喊口号的“砖家”。 同时得完善产业链,从EDA工具、IP核到材料设备,缺了哪一环都不行。就像长三角那样,企业扎堆、人才集中、资源共享,才能形成良性循环。 承认差距不是认输,而是为了更好地发力。魏教授的话虽然逆耳,但都是大实话,与其天天喊“超越美国”的口号,不如踏踏实实补短板,让市场来检验成果。只有这样,中国芯片才能真正实现从“芯”突破,而不是活在自我吹捧的泡沫里。