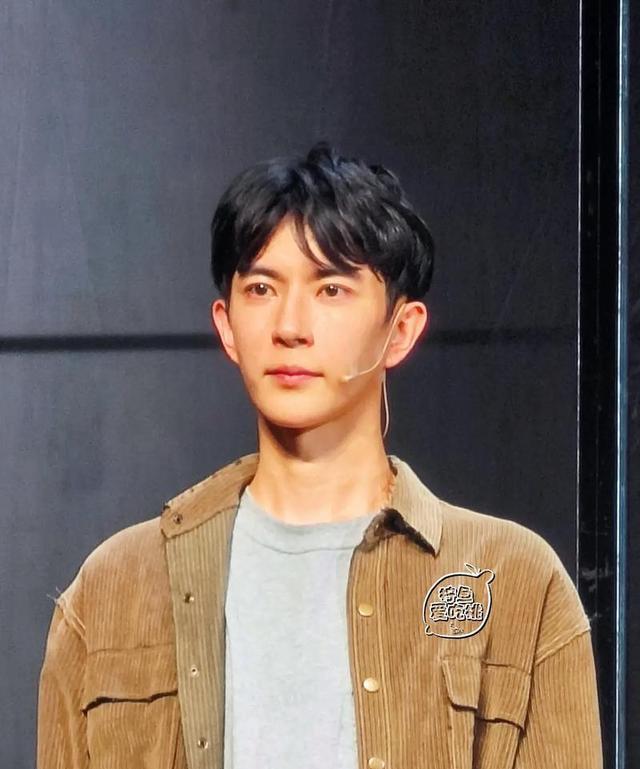

于朦胧坠楼身亡引疑云:乐观性格与意外结局的悖论,真相亟待厘清 近日,演员于朦胧被曝坠楼身亡,年仅37岁的生命戛然而止,消息如惊雷般撕裂舆论场。据亲友透露,他生前性格乐观开朗,常以笑容温暖他人,这样的形象与“坠楼身亡”的结局形成强烈反差,更因事发地点在朋友家中,引发网友广泛质疑:“一个连情绪低落都怕麻烦别人的人,怎会选择在他人面前结束生命?”这场悲剧背后,乐观人设与意外结局的碰撞,正将公众对真相的追问推向高潮。 细节一:乐观人设下的“隐藏脆弱”? 于朦胧生前以阳光形象示人,朋友回忆他“总把笑声留给别人,难过时却独自消化”。这种性格特质,让网友对“坠楼”动机产生怀疑:一个习惯隐藏情绪、不愿给他人添负担的人,若真有轻生念头,更可能选择隐秘方式,而非在朋友家中引发轰动。 心理学专家指出,表面乐观者往往内藏抑郁风险,他们习惯用笑容掩盖痛苦,被称为“微笑抑郁”。但即便如此,其自杀行为也通常伴随长期情绪低谷、社交回避等迹象。若于朦胧生前无此类征兆,此次坠楼更可能指向意外,而非主动轻生。 细节二:朋友家中的“异常场景” 事发地点为朋友住宅,这一细节成为争议焦点。网友质疑:“若为自杀,为何不选择更私密的场所?若为意外,当时场景是否存在安全隐患?” 目前公开信息有限,但可推测两种可能性:其一,于朦胧或因情绪失控(如醉酒、突发疾病)导致意外坠楼;其二,现场环境(如阳台防护缺失、地面湿滑)可能存在安全隐患。无论是哪种情况,朋友作为场所提供者,是否尽到安全保障义务,或将成为后续调查的关键。 细节三:未公开的“最后时刻” 于朦胧坠楼前是否与朋友发生争执?是否有异常行为?这些细节尚未被披露,却直接关系到事件定性。若存在冲突证据,可能指向他人责任;若为独自行为,则需结合现场痕迹判断是主动还是意外。 结语:以理性等待真相,以尊重告慰生命 我们不妨将目光从“阴谋论”转向对心理健康的关注——那些表面乐观的人,是否也需要更多理解与支持?同时,呼吁公众以理性态度等待官方通报,避免对事件细节过度解读。 37岁的生命,本应绽放更多光彩。愿真相早日水落石出,愿逝者安息,也愿这场悲剧能唤醒社会对心理健康与公共安全的重视。毕竟,每一个生命的消逝,都应成为我们反思与进步的契机。