1939年,红色女特工王莹,爱上了白崇禧的心腹秘书,原以为无法在一起,可她万万没想到,她所爱之人,竟也是一个卧底!

桂林街头,一辆黑色轿车缓缓停下,谢和赓推开车门,手里捏着一叠抗战捐款的名单。他抬头,目光撞上舞台上那个英姿飒爽的女子——王莹。那一刻,他的心跳漏了一拍,却不知这场相遇将掀起怎样的惊涛骇浪。1939年的春日,桂林城被战火的阴霾笼罩,抗日剧团的到来像一束光,点燃了民众的希望,也点燃了两颗隐秘的心。

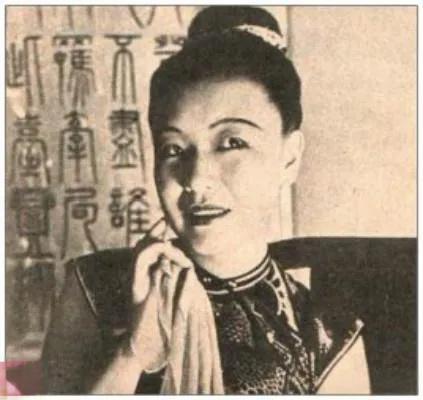

王莹,26岁,站在简陋的木台上,声音铿锵有力:“不当亡国奴,抗战到底!”台下掌声如雷,谢和赓站在人群后,眼神却无法从她身上移开。她青春靓丽,眉宇间带着一股不屈的倔强,仿佛能驱散这乱世的黑暗。

谢和赓,27岁,白崇禧的机要秘书,英俊儒雅,肩负着新桂系的重托,此刻却像个普通青年,被她的光芒吸引。

1939年春,白崇禧召见谢和赓,语气郑重:“抗日剧团来了,经费和士气都靠他们。你去接待,务必周到。”谢和赓点头应下,心中却有些不以为然——不过是些演员,能有多大作用?直到他走进剧团驻地,看到王莹在排练场上指挥若定,才彻底改观。

王莹穿着朴素的灰布衫,额头渗着细汗,正和团员们讨论如何改编剧本。她抬头,看到谢和赓,微微一怔,随即露出职业化的微笑:“谢秘书,久仰。”谢和赓回以一笑,递上捐款清单:“白长官让我送来,剧团辛苦了。”简单的交谈,却让两人心底泛起涟漪。

接下来的几天,谢和赓频繁出入剧团,名义上是协助演出,实则忍不住想多看王莹几眼。她在台上激昂慷慨,台下却温柔细腻,帮团员缝补戏服,熬夜改剧本,甚至亲自上街散发传单。谢和赓被她的真诚打动,而王莹也察觉到,这个桂系军官不像旁人那样盛气凌人,他谈吐风趣,眼中总带着一丝忧国忧民的深沉。

一次深夜,剧团排练到凌晨,王莹独自坐在后台,借着昏黄的灯光修改剧本。谢和赓送来一碗热粥,轻声说:“别太累,抗战是长久的事。”王莹抬头,眼中闪过一丝温暖:“谢秘书,你也熬夜陪我们,不累吗?”两人相视一笑,空气中弥漫着微妙的情愫。

然而,这份心动很快被现实的枷锁扼住。组织里的同志警告王莹:“谢和赓是桂系的人,你是特工,怎能动情?”桂系军官也对谢和赓冷嘲热讽:“那女明星接近你,怕是有什么图谋!”王莹心如刀绞,她深爱谢和赓,却无法忽视自己的使命;谢和赓同样痛苦,他想保护王莹,却不知她的真实身份。他们该如何抉择?

命运的转折来得猝不及防。一天,王莹前往八路军桂林办事处,向李克农汇报演出进展。刚进门,她便看到谢和赓坐在李克农对面,两人正低声交谈。李克农见王莹进来,笑着招呼:“和赓,来得正好!”

这一声招呼,却让王莹心头一震——李克农是中共特工之王,谢和赓怎会与他如此熟稔?

王莹试探性地问:“李处长,你和谢秘书很熟?”李克农一愣,随即意识到自己失言。他犹豫片刻,决定实话实说:“王莹,和赓是我们的同志。”王莹愣住了,眼中涌起狂喜与震惊。谢和赓同样错愕,转头看向王莹:“你……也是?”李克农苦笑:“是我疏忽了,你们本该早点知道。”

那一刻,所有的顾虑烟消云散。王莹扑进谢和赓怀中,泪水滑落:“我以为我们永远不可能……”谢和赓紧紧抱住她,低声说:“从今以后,我们并肩作战。”两人不仅相爱,更是志同道合的战友,这份感情因共同的信仰而更加坚定。

得知彼此身份后,王莹和谢和赓的恋情得到了组织的默许。白崇禧也因剧团筹集的大量捐款,对王莹刮目相看,不再干涉两人的关系。1940年,组织安排王莹赴南洋演出,宣传抗战,谢和赓作为白崇禧的代表随行。他们辗转香港、越南、新加坡,每到一处,王莹的演讲和表演都掀起热潮,华侨们慷慨解囊,捐款源源不断。

1942年,两人又被派往美国,开展统战工作。王莹进入耶鲁大学学习,兼在邓肯舞蹈学院深造;谢和赓则进入西北大学,暗中为中共收集情报。他们在美国的生活并不轻松,麦卡锡主义的阴影笼罩,移民局多次盘查他们的身份。但他们始终坚守使命,携手面对挑战。

1950年,谢和赓与原配离婚,与王莹正式结婚。然而,命运的考验并未结束。1954年,他们因“共产嫌疑”被美国驱逐,回国后又经历了政治风波。1974年,王莹因病去世,谢和赓悲痛欲绝。2006年,谢和赓逝世,骨灰与王莹合葬于芜湖神仙台陵园,墓碑上刻着“革命精神垂范千古”。

他们的爱情,始于战火,成于信仰,终于乱世。他们用生命诠释了什么是真正的同志——不仅是爱人,更是并肩作战的战友。

据《中共党史资料》记载,王莹和谢和赓的南洋演出为抗战筹集了超过百万银元的捐款,极大支持了桂系和八路军的抗战物资供应。谢和赓在美国期间,还通过秘密渠道为中共提供了大量军事和经济情报,对抗战胜利贡献卓著。他们的故事,不仅是爱情传奇,更是革命史上的佳话。