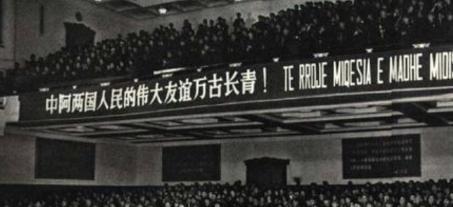

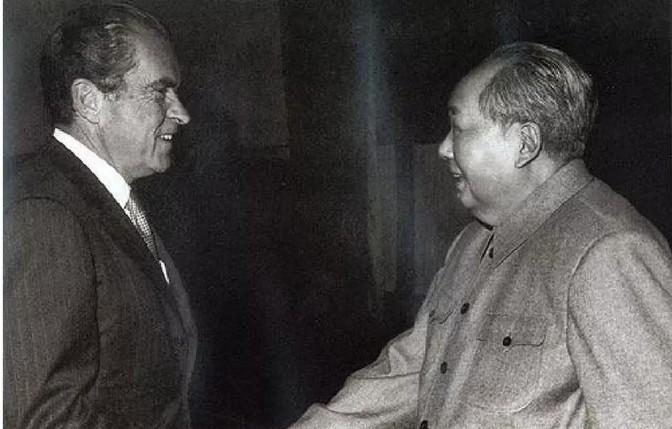

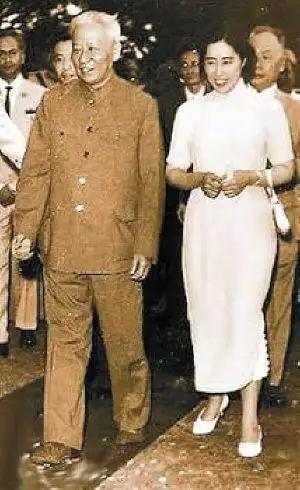

1969年李先念访问阿尔巴尼亚时,曾提出:“你们拿我们那么多东西,打算什么时候还?”阿方部长会议主席谢胡竟说根本就没有考虑过还的问题。 那次会谈谢胡同李先念谈了六个多小时,内容全部是要东西。 中国与阿尔巴尼亚的外交联系从1949年建交开始,当时两国同属社会主义阵营,关系密切。进入1960年代,中苏关系恶化,阿尔巴尼亚公开支持中国立场,这让中国视其为重要盟友。为回报这种支持,中国启动大规模援助计划。从1961年起,中国提供经济和技术援助,涵盖工业、农业和军事领域。 援助总额超过90亿元人民币,包括成套设备、粮食和原材料。中国自身经济基础薄弱,但仍优先满足阿尔巴尼亚需求,帮助其建设钢铁厂、发电站和化肥厂。这些项目旨在提升阿尔巴尼亚自给自足能力,推动其五年计划发展。 援助形式多样,既有无偿援助,也有长期贷款,体现了中国对社会主义兄弟国家的承诺。阿尔巴尼亚人口不足200万,国土面积小,但援助规模庞大,相当于中国外汇储备的相当部分。这种援助在国际环境中具有战略意义,帮助阿尔巴尼亚摆脱对苏联依赖,同时巩固中国在第三世界的影响力。 援助过程中,一些问题逐渐显现。中国驻阿尔巴尼亚大使耿飚在1969年任职期间,通过实地考察发现援助物资使用不当。例如,中国提供的化肥被随意堆放在田边,长期暴露导致变质,无法施用。类似情况还包括棉花援助,被阿尔巴尼亚加工成纺织品后,又通过贸易渠道出售回中国市场。这种循环不仅增加了中国负担,还反映出阿尔巴尼亚对援助的轻视态度。 耿飚将这些观察报告回国,引起高层关注。中国援助的白糖按阿尔巴尼亚人口分配,尽管中国国内供应紧张,每人定量有限。阿尔巴尼亚领导人多次表达需求,将中国援助视为自然义务。霍查将这种关系比作兄长帮助弟弟,谢胡则认为向中国索要天经地义。这些观点在外交场合反复出现,加剧了中国方面的疑虑。耿飚的报告强调,援助本意是互助,但实际效果偏离预期,需要审视可持续性。 1969年11月,李先念率团访问阿尔巴尼亚,参加该国解放25周年庆典。这次访问背景是两国关系高峰期,但援助问题已成隐忧。访问期间,李先念与阿尔巴尼亚领导人会晤,重点讨论经济合作。阿尔巴尼亚提出多项新援助要求,包括电视机供应,每个合作社一台,以及钢铁厂升级和石油设备援助。这些需求基于其五年计划,涉及重工业和农业机械。 中国代表团听取后,表达了考虑国内能力的立场。会谈中,李先念提及过去援助的归还事宜,指出中国已提供大量物资。阿尔巴尼亚方面回应从未考虑归还,因为在中苏争端中支持中国,已构成足够回报。整个会谈持续六个多小时,阿尔巴尼亚焦点始终放在新援助清单上,包括原油交换和沥青供应。中国试图平衡讨论,但阿尔巴尼亚坚持原有需求,导致无果而终。这次互动暴露了双方对援助性质的认知差异,中国视之为互惠,阿尔巴尼亚则视为单向义务。 访问结束后,中国开始调整对阿尔巴尼亚援助政策。1970年代初,阿尔巴尼亚继续索要援助,如1974年要求50亿元人民币贷款。中国提供10亿元,但阿尔巴尼亚不满,并拒绝履行原油供应承诺。这种不均衡关系引发中方不满。 阿尔巴尼亚内部政策趋于封闭,批评中国对外策略变化。1976年,阿尔巴尼亚公开指责中国援助不足,关系进一步紧张。中国审视援助效果,认识到长期无偿支持不符合长远利益。1978年,中国正式停止所有援助,并撤回在阿尔巴尼亚的技术专家。 此举标志着两国“蜜月期”结束,转为冷却状态。阿尔巴尼亚转向自力更生,但经济面临挑战。中国则将资源转向国内发展,援助政策更注重互利原则。这段历史反映出国际援助的复杂性,受地缘政治影响,往往超出经济范畴。