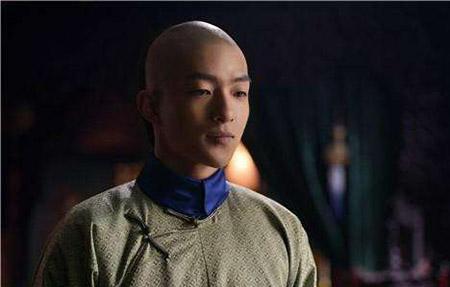

1697年,康熙亲征葛尔丹,粮草却被烧了。随行囚车中的纳兰明珠咬了一口手中的窝窝头,随即断定皇上有内鬼 军旗飘扬,铁骑如潮。康熙御驾亲征,率领八旗劲旅直扑西北,声势震天。葛尔丹在漠北集结,意图与清廷决一死战。行军数千里,粮草成为命脉。 就在大军逼近要害之地时,消息传来:前方粮草尽数焚毁,仓库化为灰烬。军心动荡,士兵脸色铁青,眼神中透着不安。就在混乱之际,囚车里的纳兰明珠咬下一口窝窝头,冷冷一笑,断言:大军之中藏着内鬼。 纳兰明珠曾经权倾朝堂,后因贪腐失势,被押解随行。他在囚车中表面狼狈,心思却依旧敏锐。窝窝头又硬又冷,咬下去时掉渣不断,牙关酸痛。 明珠皱眉片刻,突然悟出端倪:若军粮仅仅被烧,沿途百姓的供给不会全数断绝,军需仍可维持。眼下窝窝头连糠带渣,显然是人为操纵,故意削减军中粮质。能做到这一点的,不是外敌,而是军中有人暗通消息。 大军继续西进,士气却急速下滑。战马饥饿,士兵疲惫,许多人开始低声抱怨。葛尔丹骑兵伺机出没,夜袭不断,箭矢如雨般落下。 清军一旦缺粮,战力削弱,胜负便难料。康熙心中焦躁,却没有表露,只在营中彻夜召集将领商议。帐篷外寒风凛冽,火把摇曳,气氛压抑。每个人都明白,若不尽快找到内鬼,大军可能崩溃。 纳兰明珠的怀疑并非空穴来风。粮草失踪的时间点过于巧合,总是在敌军逼近之前。运粮的路线原本隐秘,只有少数高层知晓,如今却次次被截。 再加上军中粮食质量骤降,意味着有人在后方调换物资。明珠虽然身陷囹圄,却对朝廷内斗了然于胸,他推测幕后之人正是利用粮草打击康熙,让皇帝陷入困境。囚车之中,他反复推敲,冷汗浸湿衣襟。 军营内风声鹤唳,将领们互相猜忌。有人指责运粮官失职,有人怀疑部下勾结外敌。康熙深知此事非同小可,不仅关乎军心,更关乎皇权尊严。 营盘里,士兵咬着硬邦邦的窝窝头,眼神麻木。饥饿让怨气滋生,一旦传言扩散,可能引发溃逃。夜色下,营火摇曳,低声议论此起彼伏,军心几乎摇晃到崩溃边缘。 危急时刻,康熙加紧排查,命人彻查粮道,从车夫到管粮官一个个审问。随着线索汇集,真相渐渐浮现。 有人暗中通敌,把清军粮道暴露给葛尔丹,又有人在仓储环节调换粮食,令军中只能食用劣质粮。窝窝头成了最明显的证据,它提醒人们,这不是单纯的粮草被毁,而是一场深埋军中的阴谋。 战局陷入僵持,清军忍饥奋战。康熙亲自督军,士兵咬牙支撑。绿营火器在阵前轰鸣,八旗骑兵不断冲击,虽屡遭劫粮,却始终未崩溃。葛尔丹未能一击得手,逐渐露出疲态。 就在此时,清军内鬼的踪迹被锁定,涉事官员遭到当场斩首,以儆效尤。军心稍定,士兵振作,战旗重新高高举起。 纳兰明珠的断言在军中悄然流传,被人暗暗称奇。尽管他身在囚车,依旧展现了敏锐的洞察。那一口窝窝头,揭开了深埋的隐患,也折射出朝堂斗争的阴影。 粮草被烧不仅是战事风险,更是帝国权力博弈的缩影。康熙在战场上面对的不只是外敌,还有潜伏在内部的算计。 战火平息后,葛尔丹势力衰落,大军得以凯旋。营地清理时,士兵们回想起那段日子,仍心有余悸。硬如石块的窝窝头成了战役的象征,让人记住军中曾经潜藏的危险。 风沙掠过草原,往事逐渐埋入尘土。纳兰明珠的名字被卷入史书一角,而他咬下一口窝窝头的瞬间,却如刀刻般留在人们心中。