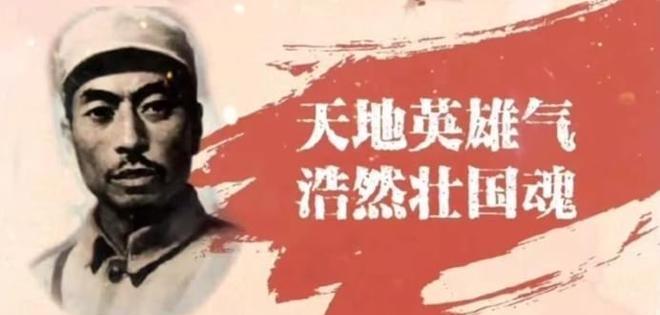

杨靖宇身边接连出现23名叛徒,是将军领导不力吗? 在东北抗联的历史长河中,有一个令人扼腕却又发人深省的现象:杨靖宇将军身边曾接连出现23名叛徒,从上下级到亲近警卫,不少人在绝境中选择背弃信仰。但这绝非将军领导不力,恰恰相反,这些叛徒的出现,更反衬出杨靖宇在两大“致命难题”面前,超越常人的坚韧与伟大。 难题一:生存绝境,熬不过的“人间炼狱” 东北的寒冬与封锁,把抗联的生存环境逼到了极致,饿与冷像两把尖刀,日夜切割着战士们的意志。 1938年冬,“天当房子地当炕,野菜树皮是食粮,火是生命,森林是故乡”成为抗联的真实写照;到了1939年,杨靖宇和战士们只能靠煮树皮、棉絮充饥;1940年更是陷入绝境,日军层层封锁,妄图将抗联困死、饿死。第二军六十八团曾被饿了七天七夜,一百多名战士最终只剩5人,95人活活饿死。 比饥饿更残酷的是严寒。零下40度的密林中,战士们围着篝火蜷缩,胸前被烤得发烫,后背却结满冰霜。有时一阵寒风过后,身边战友就没了动静——他们保持着烤火的姿势,生命早已在严寒中凝固。 没有后勤补给,没有人员补充,没有枪支弹药,抗联却在这样的绝境中坚持了近八年,打了近7万次仗,让日军在东北损失近27万人(扣除苏联红军消灭的8万人,18万人死于抗联和义勇军之手)。能在这样的“炼狱”中带队战斗,杨靖宇的意志力早已超越常人。而那些叛徒,正是没能扛过这份极致的苦难,最终选择了妥协。 难题二:日军绞杀,躲不开的“全方位围剿” 如果说生存困境是“天灾”,日军的针对性绞杀就是“人祸”,而且手段更狠、更绝。 为了切断抗联与百姓的联系,日军在东北推行“归屯并户”,把分散的民众赶到“集团部落”集中管理,还实行严苛的“保甲制度”和“十家连坐法”——只要一家援助抗联,十家都会遭殃。他们甚至细化规定:百姓外出、留宿客人必须到警察所报备;下地干活只能带一顿干粮,就是怕有人给抗联送粮食。这一系列操作,彻底切断了抗联的给养来源,让他们陷入“孤立无援”的境地。 更狠的是,日军专门集结两万余人,目标只有一个:绞杀杨靖宇领导的抗联第一路军。当时日军指挥官甚至下了死命令:如果同时遇到其他抗日武装和抗联,就优先打抗联;如果遇到杨靖宇和其他抗联队伍,就放过其他人,死死咬住杨靖宇。这份“特殊对待”,恰恰说明杨靖宇让日军感到了极致的恐惧。 眼看硬围剿没用,日军又改用“柔性策略”——对投降的抗联战士许以优待。在这种软硬兼施下,抗联第一师师长陈斌、杨靖宇身边的丁守龙、警卫排长张秀峰等相继叛变。最终,杨靖宇的行踪被叛徒出卖,陷入重围,直至壮烈牺牲。 绝境见人心:背叛是人性,坚守是民族魂 其实回头看,抗联的每一天都在“鬼门关”打转:饿到啃树皮,冷到冻僵,还要面对日军的围追堵截和叛徒的出卖。在这样的绝境中,有人选择背叛,或许是出于对死亡的恐惧,或许是扛不住苦难的折磨——这是人性的弱点,我们可以理解,但不能原谅。 而杨靖宇的伟大,正在于他超越了这份“人性弱点”。他明明知道前路是死路,明明知道身边可能有叛徒,却始终没有放弃信仰,没有放下武器。他用生命践行了自己的誓言:“我要让侵略者知道,中国人是不可战胜的。” 所谓英雄,从不是天生无畏,而是在知道恐惧、知道绝望后,依然选择坚守。绝境中的背叛,是人性的本能;但超越本能的坚守,就是支撑民族的“民族魂”。杨靖宇之所以被世代称颂,正是因为他把这份“民族魂”刻进了骨子里,用生命诠释了什么是“中国人的不可战胜”。这份冰血忠魂,永远值得我们铭记。

云鹤

民族英烈,永垂不朽