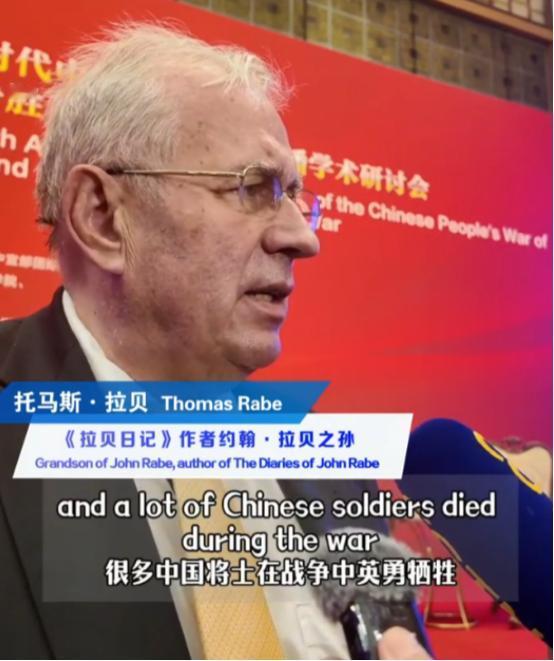

阅兵仪式最让人惊喜的不是普京的到来,也不是金正恩,而是:一个所有中国人都不能忘记的恩人,特别是南京人,他就是约翰.拉贝的孙子,他叫托马斯.拉贝。 1937年12月的南京城,那时的拉贝是德国西门子公司的驻华代表,却因一个决定成为25万中国人的“守护神”。当日军攻破南京城门,他联合20多位国际友人划出4平方公里的安全区,用德国纳粹党员的身份作盾牌,与日军谈判、周旋。 他的日记里记录着刺骨寒风中奔走筹粮的疲惫,记载着日军强闯安全区时举枪对峙的惊险,更留下“若这里抵不住,我便去日本军营求情”的悲壮誓言。这座用床单缝制的纳粹旗帜覆盖的院子,成了南京城最安全的角落。 这段历史在80年后因托马斯的到来被重新激活。2020年春天,新冠疫情席卷全球时,托马斯所在的德国海德堡医院因物资短缺陷入困境。中国驻德大使馆收到一封特殊求助信,信封上工整的德文签名让工作人员瞬间想起《拉贝日记》里的记载。 三天后,满载防护服、口罩和药品的货机从南京起飞,包裹单上“给拉贝先生”的褪色字迹与83年前南京市民寄往柏林的汇款单形成跨越时空的呼应。这段“投我以木桃,报之以琼瑶”的故事,让托马斯在2025年春天收到中国外交部的特别邀请。 阅兵仪式上的托马斯并非孤身前来。他随身携带的皮质公文包里,装着祖父1937年12月25日的日记复印件:“再好不过的圣诞礼物是保住了在他家避难的650条性命。” 这句话被印在约翰·拉贝交流中心的纪念册扉页,而这个由托马斯创立的中德学生交流平台,每年12月13日都会举办和平纪念活动。2024年国家公祭日当天,他带着中日两国学生在拉贝故居前完成7公里和平徒步,沿途收集的万人签名被制成卷轴,此刻正陈列在中国人民抗日战争纪念馆。 当托马斯站在观礼台上时,他的视线掠过整齐列阵的方队,最终定格在远处飘扬的旗帜上。这个场景与祖父日记中的记载形成奇妙重叠——1937年12月18日,拉贝曾站在安全区门口,看着中国难民将自制的五星红旗插在屋顶。 88年过去,那抹红色已成为连接两个家族的纽带:托马斯的儿子马克西米利安正在学习中文,他的书房里摆着《拉贝日记》中文版和南京大屠杀史料集,这个18岁的德国青年常对同学说:“祖父教会我们,真正的勇气不是面对死亡,而是选择拯救生命。” 这场跨越世纪的互动背后,藏着比地缘政治更深刻的人性逻辑。当某些国家忙着用制裁划清界限时,中德民间自发形成的“善意循环”正在改写国际关系的叙事方式。 托马斯随身携带的另一件物品——块刻着“南京好人”的歙砚,是2019年南京市政府赠予的礼物。砚台背面镌刻的“恩情永记”四个字,恰与阅兵仪式上“铭记历史、珍爱和平”的主题形成互文。 站在2025年的历史节点回望,托马斯的出现或许预示着某种更深刻的转变。当国际舆论场充斥着对抗与猜忌时,两个普通家族用四代人的接力证明:国家间的信任可以始于个体善意,终于制度化合作。 正如托马斯在交流中心揭幕仪式上所说:“祖父用身体挡住刺刀时,从未想过88年后他的孙子会收到中国军方的阅兵邀请。”这种超越政治周期的温情,或许才是破解国际关系困局的关键密码。 当阅兵式的礼炮声渐渐消散,托马斯·拉贝的故事仍在继续。这个德国医生家族与中国跨越世纪的羁绊,是否会成为化解历史坚冰的突破口?当年轻一代用和平徒步替代战争游行,用学术交流取代军事对峙,人类是否真的能走出“以暴制暴”的循环? 这些问题,或许需要更多像托马斯这样的“和平使者”用行动来回答。你如何看待这种超越国界的善意传承?欢迎在评论区分享你的观点。