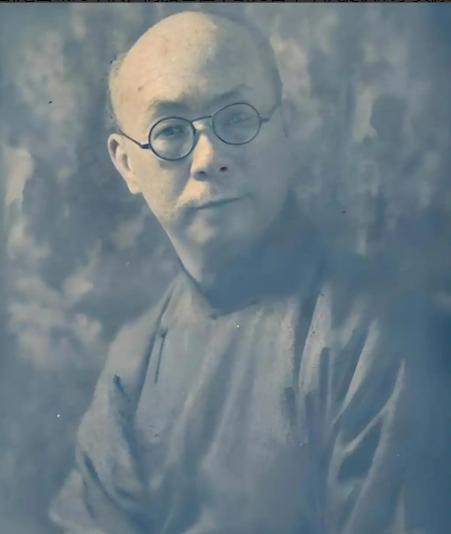

1980年,安庆市要拆掉陈独秀的老宅,改做自来水厂。曾经是新四军女战士的张君听闻此事后,搬了一把椅子坐在陈家门口,仿佛一尊门神守护着陈家老宅,不让拆迁人员上前半分。 张君出生在安庆,那时候国家正乱成一锅粥,她小时候就见过家乡被战火祸害得不成样子。长大点,她没多想,直接投身新四军,当了个女战士。那年头她才二十出头,扛枪上战场,救护伤员,还管后勤补给。打仗那几年,她跟着部队东奔西跑,经历了不少枪林弹雨。战争结束后,她没闲下来,转头干起了文化工作。从最底层干起,一点点爬到安庆市文化局副局长,还管着图书馆。平时她就爱钻研历史文化,总觉得这些东西是城市的根,不能随便扔掉。这种想法在她心里扎根深了,也让她后来对陈独秀故居的事儿特别上心。她在文化局的日子,主要就是整理资料,办展览,推广本地历史,让更多人知道安庆的底蕴。 陈独秀故居在安庆南水关,那地方是陈独秀出生的屋子,他的两个儿子陈延年和陈乔年小时候也在这儿长大。这俩儿子后来都投身革命,成了英雄。陈独秀本人是新文化运动的带头人,五四运动的旗手,他的思想影响了好几代人。这座宅子虽说年头久了,有些破败,但它代表着安庆的一段重要历史。1980年,安庆正忙着搞城市建设,大家都觉得现代化是头等大事,自来水厂这种基础设施得赶紧上马。市政府一合计,就把故居列进拆迁名单。拆迁队准备好了工具,随时开工。那时候,好多人觉得旧房子就是包袱,拆了也没啥可惜的。消息传出去,有人叹气,有人无所谓,但真正跳出来管的,就张君一个。她知道这事儿后,觉得不能坐视不管,因为她在文化局干了那么多年,太清楚这座宅子的价值了。 张君听说故居要拆,立马从家里找了把椅子,直奔现场。她就坐在门口,不让拆迁队靠近。拆迁的人来了,看到她在那儿,也挺为难的,因为她不是一般老百姓,是文化局的领导。队伍里有人认出她,就没敢硬来。她这一坐就是好几天,不管风吹日晒,还是下雨,都没挪窝。附近老百姓看不过去,有人给她送吃的喝的,还有人干脆也坐下陪着她。渐渐地,人越聚越多,大家伙儿开始议论这宅子的历史意义。张君没光坐着,她还写了份报告,详细列出故居的背景,特别是陈延年和陈乔年的故事,说这是英雄的摇篮,不能毁掉。她把报告送到市政府,希望能改变决定。 报告交上去后,事儿开始发酵。当地报纸报道了这件事儿,公众意见越来越多。拆迁计划本来铁板钉钉,但社会声音太大,领导不得不重新考虑。他们看了报告,又听了居民反馈,觉得保住故居比建厂子更有长远价值。最后,市政府取消了拆除计划,故居留了下来。张君的坚持起了关键作用,她用实际行动证明了历史保护的重要性。这事儿过后,故居成了安庆的文物点,维修队来刷墙补瓦,竖了标牌注明历史。游客慢慢多起来,大家来这儿了解陈独秀一家的事迹。 故居保住后,张君没停手,她组织人手收集陈独秀相关的资料。图书馆成了基地,她邀请万峰岩等学者加入,翻旧书,访老人,搜集散落的史料。几个月下来,资料堆了不少,她带头整理,编成《陈独秀研究参考资料》这本书。书里内容实打实,没花里胡哨的东西,后来成了研究陈独秀的重要参考。张君晚年还常去图书馆,给年轻人讲故居的故事,强调历史得传下去。她觉得,新四军那段经历让她明白国家的来之不易,文化工作则是守护这些记忆的方式。她视故居为安庆的精神符号,通过保护它,也在缅怀那些革命英雄。 张君的行动不光救了故居,还影响了周边。她推动文化局办展览,摆出陈独秀的照片和文物,让更多人接触这段历史。安庆其他旧建筑也开始得到注意,避免了随意拆除。她的贡献被当地人记住,有人写文章赞扬,有人来图书馆借书学习。她退休后,仍旧关心故居维护,偶尔去现场看看,确保一切正常。这种坚持,让安庆的历史多了一层保护网。

雨霖

[赞][赞][赞]