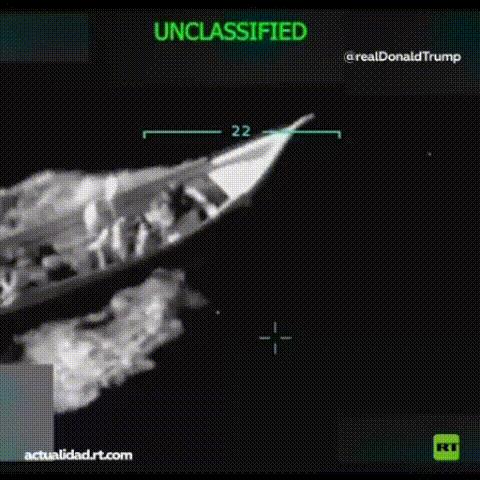

卢比奥表示:“我们没有拦截船只,而是遵照总统命令将其炸毁。今后还会这样做。” 卢比奥还强调:“总统有权消除对美国的直接威胁。这位总统不空谈,他是行动派,他会付诸实践。” 美国这种以武力替代执法的逻辑,不仅暴露了国际秩序中的权力失衡,更引发了关于“谁有权定义威胁”的深刻质疑。 美国此次选择直接击沉船只而非拦截抓捕,本质上是一场精心设计的“威慑表演”。 卢比奥强调“总统有权消除直接威胁”,并将特朗普塑造为“行动派”,实则将禁毒这一本应属于执法范畴的行为军事化、符号化。 这种操作与美国在反恐战争中“无人机斩首”的逻辑一脉相承: 然而,禁毒斗争的复杂性绝非单纯武力所能解决。 据联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)统计,全球毒品贸易年利润高达数千亿美元,其背后是贫困、治理失效、市场需求等结构性因素。 卢比奥称该船“对美国构成直接威胁”,因此美方有权先发制人。 这一论述存在三重悖论: 1. 威胁定义的任意性:国际法允许自卫权的前提是“即时且不可逆的威胁”,但一艘运输毒品的船舶是否符合这一标准? 若任何潜在犯罪活动均可被定义为“直接威胁”,则主权国家间的武力使用将失去限制。 2. 司法管辖权的越界:船只位于国际水域或他国海域时,美国是否拥有无限执法权? 1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品公约》鼓励国际合作禁毒,但强调应尊重“主权平等和领土完整”。 美方的行动实则将国内法凌驾于国际法之上。 3. 生命权的漠视:即使涉嫌犯罪,船员也应享有基本人权和司法程序保障。 美方以“威胁”为由规避警告程序,实质上构建了一种“一旦被认定为威胁即可格杀勿论”的危险范式。 事件中的另一个关键角色是委内瑞拉。 这种指控更多服务于地缘政治目的:通过塑造“毒枭国家”的叙事,为制裁和干预提供合法性。 事实上,美洲毒品问题本质上是“共同责任”。 北美作为最大消费市场,其需求驱动了供应链; 而拉美国家的治理困境又因美国的经济制裁、农业补贴政策(如打击古柯种植替代产业)而加剧。 美方选择“炸船”而非合作缉毒,暗示其更倾向于维持一种“惩戒者”形象,而非真正解决区域性问题。 事件发生后,国际反应相对平淡。 这与西方媒体对非西方国家类似行为的报道形成鲜明对比: 这种沉默揭示了国际话语权的不平等:强国可以“解释”甚至“重塑”国际法规范,而弱国则需严守规则。 更值得深思的是,美国在禁毒问题上对内对外采取双重标准: 国内推动毒品非刑事化(如多个州合法化大麻),对外却实施军事化打击。 这种割裂反映了其政策的核心并非禁毒本身,而是维护自身安全利益的工具性选择。 美国击沉运毒船的行动,短期看或许满足了国内政治宣传需求,长期却可能损害全球禁毒合作的基础。 真正的禁毒需要跨国情报共享、司法协作、经济替代发展以及消费端治理,而非单边武力。 当卢比奥宣称“下次还会这样干”时, 我们不得不问: 这种以11条生命为代价的“威慑”,究竟是为了终结毒品贸易,还是为了巩固某种“强人政治”的叙事? 若国际社会默许此种逻辑,未来是否会有更多国家以“威胁”为由在公海行使致命武力? 这场看似高效的“禁毒胜利”,或许正在悄然腐蚀国际法治的基石。 假如未来某国以“打击网络犯罪”为由,远程摧毁境外服务器并造成人员伤亡,是否可援引美国的“直接威胁”论为自己辩护? 当武力成为大国应对跨国犯罪的首选工具,世界会走向更安全还是更危险的未来? 欢迎读者在评论区分享您的见解。 (本文基于公开权威信源深度分析,坚持客观立场,旨在促进理性讨论。内容原创结合AI合规辅助仅供交流参考,不构成任何投资或决策建议。)