1931年,徐向前骑马路过一片尸体堆时,突然发现其中一具“尸体”正在微弱地挣扎,他立刻下马将此人救起,谁也没料到,这一举动竟挽救了新中国的一位战功卓著的大将!

1931年深秋的鄂豫皖苏区,空气中飘荡着焦土与血腥混合的气味。

徐向前骑着一匹枣红马巡视战场,马蹄踏过被炮弹掀翻的冻土时突然顿住——路边成堆的遗体中间,有个年轻人手指微微抽动,沾满血污的胸膛起伏着微弱的气息。

这位红四方面军总指挥立即翻身下马,亲手把只剩半口气的年轻战士从死人堆里扒了出来。

这个被徐帅救回来的年轻人叫秦基伟,二十年后将在朝鲜战场让美国人记住他的名字。

湖南红安县七里坪的秦家老屋里,1907年出生的男孩还不知道自己会经历怎样的命运。

八岁丧父,十岁丧兄,破草房里只剩个光脚踩泥巴的孤儿。

寒冬腊月穿着单衣给地主放牛,饿得前胸贴后背就嚼野草根,这样的日子硬是磨出副铁打的筋骨。

1927年黄麻起义的枪声传到村里时,这个在苦水里泡大的后生抄起扁担就跟着赤卫队冲了出去。

参军头一年,秦基伟就显出与众不同的拼劲,别人嫌重的弹药箱他抢着扛,夜行军困得睁不开眼也不掉队。

红四方面军档案里记着:1930年3月,秦基伟因作战勇敢获三等功,同年5月升任副班长。

有次急行军遇敌伏击,他带两个战士绕到山梁侧面,愣是用三杆老套筒打退了二十多个白军。

战士们都说:"跟着秦班长,打仗心里踏实。"

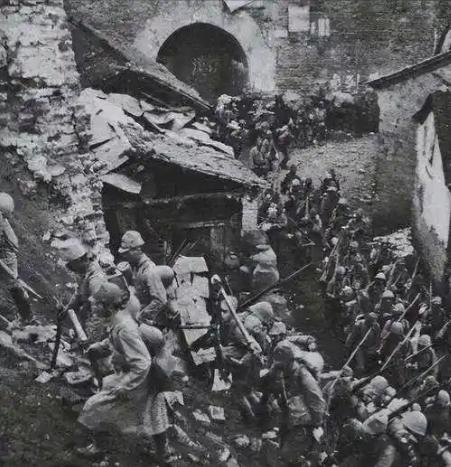

黄安战役的炮火映红了半边天。那是1931年11月,红四方面军与国民党军展开殊死搏斗。

担任排长的秦基伟带着战士们死守阵地,打光子弹就拼刺刀。

一发炮弹在掩体旁炸开时,他整个人被气浪掀飞三米多远。

等醒过来时阵地上只剩他一个活人,左腿血肉模糊,肠子都流出来了。

凭着最后一点力气爬到路边,这才有了徐向前元帅路遇救人的那一幕。

捡回条命的秦基伟在野战医院躺了三个月,伤口刚结痂就拄着拐杖找部队,说什么"轻伤不下火线"。

1937年全面抗战爆发,这个从死人堆里爬出来的汉子被派往山西太谷开辟根据地。

带着三百多人的游击队,他硬是在日军眼皮底下搞出个"秦赖支队"。

有回带着五个人摸黑端鬼子炮楼,炸药包塞进射击孔时火星子都燎着棉袄了。

要说最让秦基伟刻骨铭心的,还得数朝鲜战场上的上甘岭。

1952年10月,美军调集六万兵力、三百门大炮、两百辆坦克,对着志愿军十五军阵地狂轰滥炸。

山头被削低两米,岩石炸成粉末,可秦基伟带着战士们像钉子似的扎在阵地上。

坑道里断水断粮七天七夜,战士们舔岩石上的渗水维持,用铁锹和敌人肉搏。

四十三天血战,打退敌人九百多次冲锋,硬是守住了三八线。

战争结束那天,秦基伟蹲在焦黑的阵地上抓了把土。

土里混着弹片、碎骨和烧焦的棉絮,他捧在手心里看了好久,最后轻轻撒在刚栽的松树苗下。

后来这棵树被称作"将军松",如今还在上甘岭主峰上迎着风。

1988年,八十岁的秦基伟站在人民大会堂接受上将军衔。

绶带上的金星闪闪发亮,老将军却摸着军装喃喃:"比起躺在朝鲜的娃娃们,我这点荣誉算什么。"

退休后他总爱去军事博物馆转悠,站在上甘岭战役的沙盘前能呆上半天。

工作人员说,老将军眼睛不好使了,可沙盘上每个标高都记得清清楚楚。

1997年2月2日,弥留之际的老将军突然睁开眼睛,对着病房窗户外的天空敬了个军礼。

监护仪上的波浪线渐渐拉直时,窗外正飘着那年冬天的第一场雪。

三天后八宝山公墓人山人海,来了好多自称"上甘岭老兵"的拄拐老人,有个山西口音的老汉抱着墓碑哭:"秦司令,咱们坑道口的野杏树又开花了......"