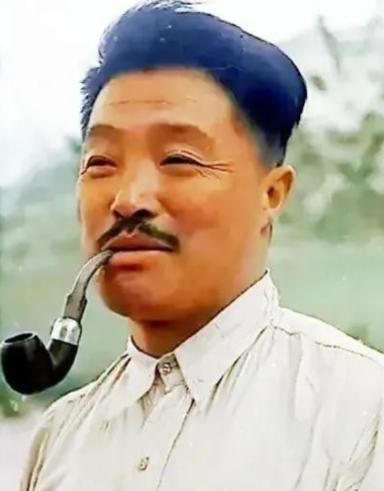

黄克诚感叹:“彭德怀、贺龙二位元帅都是出类拔萃的沙场悍将,但志趣迥异、差别很大。”贺龙出身绿林,粗疏豪爽,健谈直率,不拘小节,侠肝义胆,恋旧重情,不无江湖之气。王震说他“健谈”;续范亭说他“天真”,有“千秋大业赖天真”之语。彭德怀虽然也是旧军官出身,但生于草根底层,自我约束严苛,质朴刚直,留心军事之外的经济、文化,多有思考,有大将之风。 彭德怀、贺龙他俩第一次见面,是在1936年,三大主力红军会师。 地点在会宁城西,一片灰黄土地,秋风里夹着泥土味。战士们在街上喊口号,锣鼓敲得咚咚响,贺龙骑着马来了,身后一群跟着他出生入死的兄弟。 彭德怀站在路边,看着那个笑得咧嘴、挥着手的“贺大炮”,没出声,只是轻轻皱了皱眉。 身边的人没听清他嘟囔了句什么,好像是“太嘈杂”。 他们就是这样的人。贺龙那时候已经是个传说,年轻时绿林出身,江湖味重,讲义气、重感情,打起仗来一股横劲,说干就干。 他喜欢热闹、说笑、喝酒,一顿饭不热闹不香。 最重要的是,他信人,尤其信兄弟。他的部队里,从副官到炊事员,只要跟过他一次,都被他记在心里。有人在炕头上偷喝了点高粱酒,他装作没看见;有人打仗怯了,他能蹲下身拍着肩膀安慰一句:“怕啥,我贺龙在呢。” 彭德怀不是这样。 他出身苦寒,自小没几个能说话的人,心里的话多半闷着。 他不是不会信人,他是不敢轻信。 他对部队的要求极严,说一不二,不给情面。 有人夜里偷吃了一口腊肉,他可以罚你一整天不许吃饭。纪律是他的底线,宁愿兵少,不愿兵乱。他对自己更狠,行军时不坐车,不抽烟不喝酒,睡帐篷不让人铺草,干净到有点刻板。 他说“部队要像铁”,但其实他自己也像铁。 你让这两种人站在一起,说一句“并肩作战”,说得出口,说不出口? 段德昌的事,埋下了后来的隔阂。 那是1933年的事了,段德昌是彭德怀最敬重的同志,也是他的入党介绍人。 后来被夏曦下令处死,那时候贺龙在洪湖一带,明明知道这事不对,却没有坚决反对。 彭德怀心里记下了。他表面上没说什么,但从那之后,对贺龙的态度一直带着点冷意。 你说这是不是计较?可那年头,谁也不会把感情当儿戏。 战争把他们再一次推到一线。 百团大战前,彭德怀在前线亲自盯着,那时候他常年带着伤,手指冻得伸不直,一支笔都握不住。他不让自己回延安休息,说:“我还撑得住。”八路军的战士们都知道,彭总是个能熬的人,他不发火,可一瞪眼谁都不敢说话。 他连和战士一起吃饭的时候,眼神都不离地图,那种从骨子里透出来的紧张感,像绷到极限的弦。 同一时间,贺龙在晋绥根据地,忙着搞生产、修公路、建兵工厂。 有人笑他“不会打仗改行当县长”,他倒不生气,反笑着说:“打仗得吃饭。”他穿一身粗布军装,时常亲自下地,干完活还能跟老乡抽根烟聊家常。 他知道怎么让人放松,也知道怎么从破烂里掏出家当。 你说他是不是个会打仗的将军,按传统标准,不算;但你说他不是,那晋绥根据地要是没他,撑不过三年。 直到解放战争那会儿,两人的命运再一次碰了头。 1946年,大同集宁战役打得稀烂,贺龙部队打得不利,关键时刻人还在卓资山搞庆典,这事儿传到延安,许多人皱了眉。 西北战局本来就紧,蒋介石那边二十几万大军压过来,共产党手里能动的兵才多少?中央开会决定,由彭德怀统领西北野战军。 这个调动谁都明白什么意思:信你彭总能稳住阵脚,也说明贺龙这边确实出了问题。 贺龙没有抗命。 他说:“要调我,我服从。”但那天晚上,他在自己房间里坐了很久,窗户没关,风灌进来,把他案头的地图吹得翻来翻去。 他伸手压住了,却没压住心里的那股闷气,那时候,没人知道他是怎么熬过那一夜的。 庐山会议,是他们关系的转折点,也可以说,是定格点。 1959年,庐山上空气稀薄,不止是山高,更是气氛紧张。 彭德怀写了封信,他不是不知道这封信的后果,只是他实在咽不下那口气。他说:“饿死人,是要负责的。” 贺龙也说了话。 他没骂人,但也没护着彭。他提了一句旧事,说:“我记得彭总在火车上曾说过,‘要是工人农民不行了,就请红军来’。” 很多年后有人说,贺龙那句话是“戳穿了天机”。 可真要说,他当时未必有那么深的用意。贺龙是个直性子,嘴快,记性好,说了就说了。 可这个世界有时候就是这么吊诡,一句话决定一个人的命运。 彭德怀从庐山下来那天,衣服没换,背手站在车边,没回头。他身边那个勤务员后来回忆,说他整路都没合眼,一直盯着窗外看。 再后来,贺龙继续做事,进了军委,但时间没让他们更靠近。 也许从头到尾,他们就不是一类人。彭德怀是一把刀,锋利、直接、有棱角,不肯弯;贺龙是一把锤子,圆,重,能砸事也能敲人心。 他们身上都写着那个时代的烙印,却用不同的姿态在时间里留下了痕迹。